愛犬の健康を守るために、「犬 シュウ 酸 カルシウム 結晶」について詳しく知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。シュウ酸カルシウム結晶は、尿の pH バランスが崩れたり、特定の フード を摂取したりすることで形成されることがあり、放置すると結石へと進行する危険があります。その 原因 は、遺伝的要因だけでなく、食事内容や水分摂取量の不足などさまざまです。結晶ができると、血尿や頻尿などの 症状 が現れることもあり、適切な対応が求められます。

本記事では、シュウ酸カルシウム結晶の 予防 方法として、尿の pH 管理に役立つ食事の選び方や水分摂取の重要性について解説します。また、日常の食事に取り入れやすい食材として りんご の役割についても紹介します。愛犬の健康を守るために、ぜひ最後までご覧ください。

犬のシュウ酸カルシウム結晶とは?

シュウ酸カルシウム結晶の特徴

シュウ酸カルシウム結晶は、犬の尿中に形成される結晶の一種で、特に尿路結石症の原因となることが多いです。この結晶は、尿のpHが酸性に傾いた状態で発生しやすく、シュウ酸やカルシウムの濃度が高い場合に形成されます。

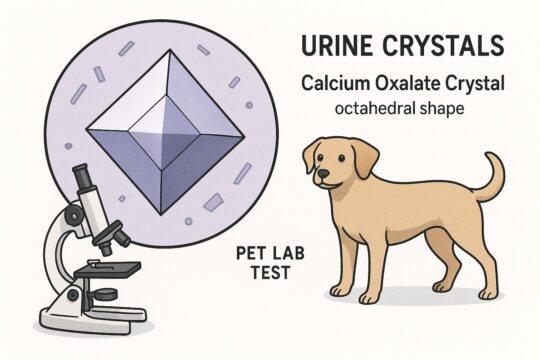

主な特徴として、結晶は針状または八面体の形をしており、顕微鏡で観察すると独特な構造を持っていることが確認できます。また、結晶自体は小さくても、長期間蓄積されることで結石(シュウ酸カルシウム結石)へと成長する可能性が高まります。

さらに、シュウ酸カルシウム結晶は一度できると自然に溶けることが難しく、食事療法や水分摂取の調整では根本的な除去が困難です。このため、尿検査などで早期に発見し、結晶が大きくなる前に適切な対策を講じることが重要になります。

また、結晶の形成には犬の体質も影響を及ぼします。例えば、ミニチュア・シュナウザーやシーズー、ヨークシャー・テリアなどの犬種はシュウ酸カルシウム結晶ができやすいとされており、遺伝的な要因も関係していると考えられます。

予防のためには、水分を十分に摂取させて尿を薄めること、カルシウムやシュウ酸を適切にコントロールした食事を与えることが大切です。また、定期的な尿検査を行い、結晶が形成されていないかチェックすることで、結石へと進行するリスクを軽減できます。

犬の尿路結石との関係

シュウ酸カルシウム結晶は、犬の尿路結石の主な原因の一つです。尿路結石とは、腎臓、尿管、膀胱、尿道といった尿の通り道に結石ができる病気のことで、放置すると排尿困難や感染症、腎不全などの深刻な問題を引き起こす可能性があります。

シュウ酸カルシウム結晶が尿中に増えると、それらが集まりやすくなり、次第に大きな塊(結石)へと成長します。特に尿のpHが酸性に偏っていたり、水分摂取量が少なかったりすると、尿が濃縮されて結晶が形成されやすくなります。そのため、尿のpHバランスや水分摂取量の管理が、尿路結石の予防には欠かせません。

また、シュウ酸カルシウム結石は食事療法では溶かすことができないため、結石が大きくなった場合は外科手術や内視鏡手術による摘出が必要になります。結石が尿道に詰まると、特にオス犬では尿道が細く長いため、排尿が完全にできなくなり緊急手術が必要になるケースもあります。

さらに、シュウ酸カルシウム結石は再発しやすいという特徴があります。一度摘出しても、適切な食事管理や水分摂取が行われなければ、再び結晶が形成され、尿路結石を繰り返すリスクが高くなります。そのため、定期的な健康チェックと食事の見直しが重要です。

犬の尿路結石を予防するためには、バランスの取れた食事を与え、常に新鮮な水を飲める環境を整えることが大切です。また、定期的に動物病院で尿検査を受け、シュウ酸カルシウム結晶が発生していないかを確認することで、早期対策が可能になります。

好発犬種と発症リスク

シュウ酸カルシウム結晶は、特定の犬種で発生しやすい傾向があります。特にミニチュア・シュナウザー、シーズー、ヨークシャー・テリア、ビション・フリーゼ、ミニチュア・プードルなどの小型犬種は、シュウ酸カルシウム結晶や結石を形成しやすいとされています。これらの犬種は遺伝的な要因に加え、尿のpHや代謝の影響を受けやすいことが関係していると考えられています。

発症リスクにはいくつかの要因があります。その一つが食事です。カルシウムやシュウ酸を多く含む食材(例:ほうれん草、サツマイモ、ナッツ類)を頻繁に摂取すると、尿中のシュウ酸カルシウム濃度が上昇し、結晶が形成されやすくなります。また、水分摂取量が少ないと尿が濃縮され、結晶が大きくなるリスクも高まります。

さらに、生活習慣も影響を与えます。トイレを我慢する習慣がある犬や、運動不足による代謝の低下がある犬は、尿路の健康が損なわれ、結晶や結石ができやすくなります。特に屋内飼育の犬は、トイレの回数が少なくなりがちなので注意が必要です。

このように、好発犬種では遺伝的な要因に加えて、食事や生活環境がシュウ酸カルシウム結晶の形成を促す可能性があります。発症リスクを減らすためには、水分をしっかり摂取させ、尿を薄めることが重要です。また、定期的に尿検査を行い、結晶の有無を確認することで、早期発見・早期対策が可能になります。

シュウ酸カルシウム結晶の検査方法

シュウ酸カルシウム結晶の検査には、主に尿検査、顕微鏡検査、レントゲン検査、超音波検査が用いられます。これらの検査を組み合わせることで、結晶の有無や大きさ、尿路の状態を詳しく確認することができます。

尿検査では、尿のpHや尿比重、尿中のカルシウムやシュウ酸の濃度を測定します。尿のpHが酸性(5.5~6.5)に傾いている場合、シュウ酸カルシウム結晶が形成されやすい傾向があります。また、尿が濃縮されていると結晶のリスクが高まるため、比重の確認も重要です。

顕微鏡検査では、尿中の結晶を直接観察します。シュウ酸カルシウム結晶は八面体や針状の形をしていることが多く、結晶の数や大きさを確認することで、病態の進行度を把握できます。

レントゲン検査は、結石の有無やサイズを評価するために行われます。シュウ酸カルシウム結石はX線に映りやすいため、比較的簡単に確認できます。ただし、小さな結石や初期の結晶はレントゲンでは発見できないことがあります。

そのため、超音波検査も有効です。超音波検査では、尿路内の細かい結晶や結石の位置、膀胱や腎臓の状態を詳しく確認できます。特にレントゲンでは見えにくい小さな結石や、腎臓・尿管内の異常を特定する際に役立ちます。

これらの検査を定期的に受けることで、シュウ酸カルシウム結晶を早期に発見し、適切な対策を取ることができます。特に好発犬種や過去に尿結石の既往歴がある犬は、定期的な尿検査を受けることで、結石の予防や早期治療につなげることが重要です。

放置するとどうなる?

シュウ酸カルシウム結晶を放置すると、尿路結石の形成、膀胱炎の悪化、尿路閉塞などの深刻な健康リスクを引き起こす可能性があります。特に症状が軽い段階では、飼い主が異変に気づかずに放置してしまうケースもありますが、進行すると命に関わる事態になることもあるため注意が必要です。

まず、尿路結石の形成が進むと、膀胱や尿道に石が詰まりやすくなります。結石が小さいうちは症状がほとんど出ませんが、サイズが大きくなると頻尿や血尿、排尿困難といった異常が現れます。これを放置すると炎症が慢性化し、細菌感染を伴うことで膀胱炎が悪化します。

さらに、尿路閉塞が発生すると、尿が排出できなくなり、体内の老廃物が排出されずに蓄積します。この状態が続くと腎不全や尿毒症を引き起こし、命の危険にさらされることになります。特にオス犬は尿道が細いため、尿道閉塞のリスクが高く、早急な治療が求められます。

このように、シュウ酸カルシウム結晶を放置すると、尿路全体の健康が損なわれるだけでなく、最悪の場合は命に関わる事態を招くこともあります。結晶が見つかった場合は、食事管理や水分摂取の工夫を行い、定期的に尿検査を受けることで悪化を防ぐことが重要です。

犬のシュウ酸カルシウム結晶の原因と予防

シュウ酸カルシウム結晶の主な原因

シュウ酸カルシウム結晶は、尿中のカルシウムとシュウ酸が過剰になり、結晶化することで形成されます。この状態が続くと結晶が大きくなり、尿路結石へと発展する可能性があります。

主な原因の一つは食事です。カルシウムやシュウ酸を多く含む食品(例:ほうれん草、ナッツ、サツマイモ、ビーツなど)を摂取しすぎると、尿中のシュウ酸濃度が上昇し、結晶が作られやすくなります。また、リンやマグネシウムのバランスが崩れると、尿のpHが酸性に傾き、シュウ酸カルシウムの形成を促してしまいます。

次に、水分摂取量の不足も重要な要因です。水分が足りないと尿が濃縮され、尿中のシュウ酸やカルシウムの濃度が高くなり、結晶ができやすくなります。特に冬場は飲水量が減るため、意識的に水を飲ませる工夫が必要です。

さらに、遺伝的要因やホルモンバランスの乱れも関係しています。特定の犬種(ミニチュア・シュナウザー、シーズー、ヨークシャー・テリアなど)はシュウ酸カルシウム結晶ができやすい体質を持っているため、注意が必要です。また、副腎皮質機能亢進症や上皮小体機能亢進症などのホルモン異常も、カルシウム代謝に影響を与え、結晶の形成を助長します。

これらの原因が複雑に絡み合うことでシュウ酸カルシウム結晶が発生します。そのため、食事管理、水分補給、定期的な健康チェックを行いながら、結晶の形成を防ぐことが大切です。

尿のpHと結晶の関係

尿のpHは、シュウ酸カルシウム結晶の形成に大きな影響を与えます。犬の健康な尿のpHは通常6.0?7.5の範囲内ですが、酸性(pH6.0以下)に傾くとシュウ酸カルシウム結晶が形成されやすくなります。

尿のpHが酸性に傾く理由の一つは食事の影響です。高タンパク質の食事や特定のミネラルの過剰摂取が、尿の酸性化を促すことがあります。また、水分摂取が少なく尿が濃縮されると、pHが下がりやすくなります。

一方で、尿のpHがアルカリ性(pH7.5以上)に偏ると、シュウ酸カルシウムではなくストルバイト結晶ができやすくなります。そのため、犬の尿のpHは適切な範囲内でバランスを保つことが重要です。

犬の尿のpHを維持するためには、適切なフードを選ぶこと、十分な水分を与えること、定期的に尿検査を行うことが必要です。特にシュウ酸カルシウム結晶のリスクが高い犬は、療法食などでpHを管理することが推奨されます。

適切なフードの選び方

シュウ酸カルシウム結晶の予防や管理には、ミネラルバランスが調整されたフードを選ぶことが重要です。特に、カルシウム、シュウ酸、リン、マグネシウムのバランスが適切に保たれているものを選びましょう。

まず、カルシウムとシュウ酸のバランスに注意が必要です。カルシウムが過剰すぎると尿中のシュウ酸と結合しやすくなり、結晶が形成されやすくなります。逆にカルシウムが不足すると、体内の調整機能が働き、尿中のシュウ酸濃度が上昇してしまうことがあります。そのため、適量のカルシウムを含むフードが理想的です。

また、リンやマグネシウムの含有量も重要です。これらのミネラルが多すぎると尿のpHバランスが崩れ、結晶の形成を促す可能性があります。療法食やバランスの取れたドッグフードを選ぶことで、これらのリスクを軽減できます。

さらに、水分を多く摂取できるフードも有効です。ドライフードを与えている場合は、ウェットフードと組み合わせる、水でふやかして与える、スープを加えるなどの工夫をするとよいでしょう。

フードを選ぶ際には、獣医師の指導を受けながら、その犬の体質や健康状態に合ったものを選ぶことが大切です。特に結晶ができやすい犬は、定期的に尿検査を受け、食事内容を調整することで健康を維持しやすくなります。

りんごは結晶予防に効果的?

りんごは犬の健康に良い食材の一つですが、シュウ酸カルシウム結晶の予防に直接的な効果があるわけではありません。 しかし、いくつかの間接的なメリットが期待できます。

まず、りんごには水分が多く含まれているため、食事と一緒に与えることで自然に水分摂取量を増やすことができます。尿量が増えれば尿の濃縮を防ぎ、結晶の形成リスクを低減できる可能性があります。

また、カリウムや食物繊維が豊富で、腎機能のサポートや腸内環境の改善が期待できます。腎機能が健康に保たれると、尿中のミネラルバランスも安定しやすくなります。

ただし、りんごには果糖が含まれているため、与えすぎには注意が必要です。 過剰に摂取するとカロリーオーバーや肥満の原因になり、運動不足による結晶リスクの上昇につながる可能性があります。

シュウ酸カルシウム結晶の予防を目的とするなら、りんご単体に頼るのではなく、水分摂取量の確保や食事のバランスを整えることが最も重要です。りんごはあくまで補助的な食材として、適量を与えるようにしましょう。

水分摂取の重要性

シュウ酸カルシウム結晶の予防において、水分摂取は最も重要な要素の一つです。水分を十分に摂取することで尿が薄まり、結晶の形成を防ぎやすくなります。

犬の水分摂取が不足すると、尿が濃縮されてシュウ酸カルシウムや他のミネラルが結晶化しやすくなります。特に、ドライフードを主食にしている犬は、水分摂取量が不足しがちなので注意が必要です。

水分摂取を増やすためには、次のような工夫が有効です。

- 飲み水の設置場所を増やす(家の複数の場所に水を置く)

- ウェットフードを取り入れる(水分含有量が多いため自然に摂取量が増える)

- フードに水を加える(ドライフードをふやかしたり、スープを加える)

- 犬用の無塩スープを活用する(水の味に変化をつけて飲みやすくする)

特にシニア犬や運動量が少ない犬は、水を積極的に飲もうとしないことがあるため、普段から飼い主が意識して水分補給を促すことが大切です。

シュウ酸カルシウム結晶のリスクを減らすためにも、犬が常に新鮮な水を飲める環境を整え、適切な水分摂取を習慣づけることが重要です。

日常生活でできる予防策

シュウ酸カルシウム結晶を防ぐためには、日々の生活習慣を整えることが大切です。食事や水分摂取、運動のバランスを意識することで、結晶が形成されにくい環境を作ることができます。

まず、適切な食事管理が重要です。シュウ酸カルシウムの生成を抑えるために、結晶予防用の療法食を活用し、カルシウムやシュウ酸を過剰に含む食品(ほうれん草やナッツ類など)を避けるようにしましょう。また、バランスの取れた食事を与えることで、尿のpHを安定させることができます。

次に、水分摂取量を増やすことも効果的です。尿を薄めることで結晶ができにくくなるため、常に新鮮な水を用意し、飲水量を増やす工夫をしましょう。ドライフードを与えている場合は、ふやかして与えたり、ウェットフードを混ぜたりするのも有効です。

さらに、適度な運動も予防には欠かせません。運動不足になると代謝が低下し、尿の濃縮が進みやすくなります。毎日の散歩や遊びを取り入れることで、健康的な尿の排泄を促しましょう。

これらの対策を日常的に取り入れることで、シュウ酸カルシウム結晶のリスクを軽減できます。日々のちょっとした工夫が、愛犬の健康を守る鍵となるため、無理のない範囲で実践してみてください。

動物病院での定期チェックのすすめ

シュウ酸カルシウム結晶は一度できると溶かすことが難しく、再発しやすいため、定期的な健康チェックが欠かせません。自宅での観察だけでは判断が難しいため、動物病院での検査を受けることをおすすめします。

定期的な検査では、尿検査・血液検査・画像検査(レントゲンや超音波)などが行われます。尿検査では、尿のpHや結晶の有無、細菌感染の兆候を確認できます。また、血液検査によって腎機能の状態を把握し、結石が原因で腎臓に負担がかかっていないかをチェックすることができます。

特に、症状が出る前の早期発見が重要です。結晶が小さいうちに見つかれば、食事療法や生活習慣の改善によって対処できる可能性が高まります。逆に、放置してしまうと結石が大きくなり、手術が必要になるケースもあります。

また、定期的に獣医師に相談することで、愛犬に合った予防策を見直すことができるというメリットもあります。適切な食事の選び方や水分摂取の工夫など、専門的なアドバイスをもらうことで、より効果的な対策が可能になります。

シュウ酸カルシウム結晶は予防と早期発見がカギです。定期的な健康チェックを習慣にし、愛犬の健康を守りましょう。

犬のシュウ酸カルシウム結晶の原因と予防法について総括

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】犬のシュウ酸カルシウム結石 おやつの選び方と食事管理

犬のシュウ酸カルシウム結石に適したおやつとは? 愛犬の健康を守るために「犬 シュウ酸カルシウム結石 おやつ」と検索している方は、おやつ選びに悩んでいるのではないでしょうか。シュウ酸カルシウム結石は、一 ...

続きを見る