犬のシュウ酸カルシウム結石に適したおやつとは?

愛犬の健康を守るために「犬 シュウ酸カルシウム結石 おやつ」と検索している方は、おやつ選びに悩んでいるのではないでしょうか。シュウ酸カルシウム結石は、一度できると自然に溶けることがなく、適切な食事管理と治療が不可欠な病気です。

本記事では、シュウ酸カルシウム結石の症状や原因を解説しながら、結石対策に適したおやつの選び方を詳しく紹介します。さらに、治療後の再発を防ぐ食事管理や、日常で気をつけるポイントについても解説。結石リスクを考慮したりんごなどの果物の与え方にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

愛犬の健康維持には、適切なおやつ選びと食生活の改善が欠かせません。本記事を参考に、愛犬の尿路結石対策をしっかり行いましょう。

犬のシュウ酸カルシウム結石におけるおやつの選び方

シュウ酸カルシウム結石とは?症状と特徴

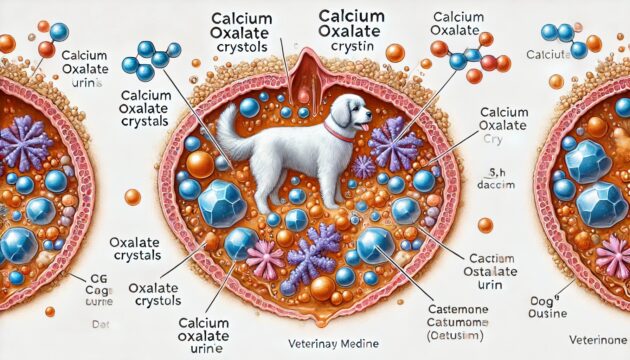

シュウ酸カルシウム結石とは、犬の尿路にできる硬い結晶の一種です。この結石は腎臓、尿管、膀胱、尿道などに形成され、犬の排尿に影響を及ぼします。特に小型犬やシニア犬で発生しやすく、一度できると自然に溶けることがないため、適切な対処が必要です。

主な症状

シュウ酸カルシウム結石ができると、犬の排尿行動や健康状態にさまざまな異変が現れます。

- 頻尿:通常よりも頻繁に排尿をしようとするが、少量しか出ない。

- 血尿:尿に赤みが混じることがあり、目で確認できることもある。

- 排尿時の痛み:排尿時に鳴く、震える、落ち着きがなくなるなどの行動が見られる。

- 尿が出にくい・無尿:尿道に結石が詰まると、尿がほとんど出なくなる。これは緊急対応が必要な状態です。

- 元気がなくなる:痛みや不快感から、遊ばなくなったり、食欲が低下したりすることがある。

特徴と注意点

シュウ酸カルシウム結石は、ストルバイト結石とは異なり、食事療法では溶けないのが特徴です。そのため、治療には外科手術や特殊な医療機器を使った摘出が必要になることがあります。また、結石の大きさや場所によっては、無症状のまま経過することもありますが、定期的な健康チェックが重要です。

特にオス犬では尿道が細長く狭いため、結石が詰まりやすく、尿閉(尿が全く出なくなる状態)を引き起こすリスクが高くなります。これが続くと腎臓に負担がかかり、急性腎不全を引き起こす可能性もあるため、早期の発見と対処が不可欠です。

シュウ酸カルシウム結石の原因とリスク要因

シュウ酸カルシウム結石は、尿中のシュウ酸とカルシウムが結びついて形成されます。これには複数の要因が関係しており、単純な食事の問題だけでなく、遺伝や生活習慣も影響を与えます。

主な原因

シュウ酸カルシウム結石ができる原因は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

- 尿の過度な酸性化

シュウ酸カルシウム結石は、尿が過度に酸性に傾くことで発生しやすくなります。特定の療法食や高タンパク質の食事を続けると、尿のpHバランスが崩れ、結石ができやすくなることがあります。 - シュウ酸を多く含む食事

シュウ酸は、ほうれん草、さつまいも、ナッツ類、チョコレートなどに多く含まれています。これらを含む食事を頻繁に摂ることで、尿中のシュウ酸濃度が上昇し、結石形成のリスクが高まります。 - 水分不足と尿の濃縮

水分摂取量が少ないと尿が濃くなり、結石ができやすくなります。特にドライフード中心の食事をしている犬や、冬場に水をあまり飲まない犬は注意が必要です。

リスク要因

シュウ酸カルシウム結石ができるリスクを高める要因には、以下のようなものがあります。

- 犬種の影響

ミニチュア・シュナウザー、シーズー、ヨークシャー・テリア、ビション・フリーゼなどは遺伝的にシュウ酸カルシウム結石ができやすい傾向があります。 - 加齢

シニア犬になると腎機能が低下し、尿の調整能力が弱まるため、結石のリスクが上がります。 - 運動不足

運動量が少ない犬は代謝が落ち、尿の排出が滞りやすくなります。その結果、尿中のミネラルが濃縮され、結石形成のリスクが高まります。 - ストレスやホルモンバランスの乱れ

ストレスやホルモン異常も尿のpHバランスに影響を与え、結石のリスクを増加させる要因の一つです。

シュウ酸カルシウム結石は一度できると治療が難しいため、これらのリスク要因を考慮した予防策を講じることが重要です。特に水分補給や適切な食事管理が鍵となります。

結石対策に適したおやつと食事管理のポイント

シュウ酸カルシウム結石は一度発症すると再発しやすいため、適切なおやつ選びと食事管理が不可欠です。犬の尿のpHバランスを維持し、結石の形成を抑えるために、飼い主として日々の食事に気を配る必要があります。本記事では、結石対策に適したおやつの選び方と、再発を防ぐための食事管理について詳しく解説します。

水分を多く含むおやつを選ぶ

水分をしっかり摂取することは、尿を薄めて結石の形成を防ぐ上で最も効果的な方法のひとつです。特に、乾燥したおやつやジャーキーではなく、水分を含むおやつを選ぶことで、自然に水分補給ができるようになります。

おすすめのおやつ

- 無糖のヨーグルト:乳酸菌の効果もあり、消化にも良い

- 水煮した鶏肉・魚:低脂肪でたんぱく質が豊富

- りんご(皮をむいて与える):シュウ酸が少なく、水分が多い

- かぼちゃ(加熱して柔らかくする):食物繊維も豊富

また、ウェットタイプのフードを取り入れたり、ドライフードをぬるま湯でふやかすことで、食事全体の水分摂取量を増やすことができます。

シュウ酸を多く含まない食材を使用する

シュウ酸が多く含まれる食材を摂取すると、尿中のシュウ酸濃度が高まり、結石が形成されるリスクが上がります。おやつや食事の食材選びでは、シュウ酸含有量に注意しましょう。

避けるべき高シュウ酸食材

- ほうれん草

- さつまいも

- ナッツ類(アーモンド、ピーナッツなど)

比較的安全なおやつ食材

- りんご(皮をむいて与える)

- かぼちゃ(加熱して柔らかくする)

- きゅうり(薄くスライスして少量)

- 白身魚(茹でてほぐす)

市販のおやつを選ぶ際も、原材料に「シュウ酸を多く含む食材」が使われていないか確認しましょう。

塩分・添加物が少ないものを選ぶ

市販のおやつの中には、塩分や人工甘味料、保存料が多く含まれているものがあります。これらは腎臓や膀胱に負担をかけるため、できるだけ無添加・無塩のおやつを選ぶことが望ましいです。

避けるべきおやつ

- 人間用の加工食品(ハム、ソーセージ、ベーコン)

- 塩分や糖分の多いスナック菓子(ビスケット、クッキー)

- 香料や着色料を含むおやつ

手作りのおやつであれば、添加物を避けられるため、安全な選択肢となります。

適量のカルシウムを含むおやつを選ぶ

カルシウムが不足すると、体が尿中のシュウ酸を過剰に吸収し、結石の形成を助長する可能性があります。しかし、カルシウムを過剰摂取すると、逆に結石ができやすくなるため、適量を摂取することが重要です。

適量のカルシウムを含む食材

- 低脂肪ヨーグルト(無糖)

- カッテージチーズ(少量)

- 療法食対応のおやつ

カルシウムサプリメントを使用する場合は、獣医師と相談した上で適量を決めましょう。

低リン・低マグネシウムのものを選ぶ

リンやマグネシウムの過剰摂取は、尿のpHバランスを崩し、結石のリスクを高めます。市販のおやつを購入する際は、「低リン」「低マグネシウム」と表記されているものを選ぶと良いでしょう。

避けるべき高リン・高マグネシウム食材

- 内臓肉(レバー、ハツなど)

- 魚介類(小魚、エビ、カニ)

- 一部のドライフード(成分表を確認)

再発を防ぐための食事管理のポイント

1. バランスの取れた食事を与える

シュウ酸カルシウム結石の管理には、特別な療法食が推奨されることが多いです。市販のドッグフードを与える場合は、シュウ酸、リン、マグネシウムの含有量を確認し、獣医師と相談して適切な食事を選びましょう。

2. 水分摂取量を増やす

水分摂取が不足すると、尿が濃縮され、結石の形成リスクが高まります。水分摂取を促すために、以下の工夫をすると良いでしょう。

- ドライフードに水を加える(ぬるま湯やスープでふやかす)

- ウェットフードを取り入れる(食事の一部をウェットフードにする)

- 風味をつけた水を試す(犬用のミルクや出汁を加える)

3. 排尿を促す習慣をつける

尿が長時間膀胱にとどまると、結石が形成されやすくなります。こまめに排尿する習慣をつけることも大切です。

- 散歩の回数を増やし、こまめに排尿させる

- トイレの場所を増やし、排尿を我慢させない環境を整える

まとめ:結石対策には総合的な管理が必要

シュウ酸カルシウム結石の予防には、適切なおやつの選択だけでなく、食事管理・水分補給・運動習慣の改善が欠かせません。

おやつは低シュウ酸・低塩分・適量のカルシウムを意識する

水分摂取を増やし、尿を薄める習慣をつける

バランスの取れた食事を提供し、適正な栄養管理を行う

適度な運動を習慣化し、排尿のリズムを整える

これらを継続することで、結石のリスクを減らし、愛犬が健康的な生活を送れるようサポートできます。飼い主として、日々のケアを大切にしながら、愛犬の健康を守っていきましょう。

りんごは犬のシュウ酸カルシウム結石に影響する?

りんごは犬にとって安全なおやつのひとつとされていますが、シュウ酸カルシウム結石の犬に与えても問題はないのでしょうか? ここでは、りんごのシュウ酸含有量や与え方のポイントを詳しく解説します。

1. りんごのシュウ酸含有量は少ない

りんごは、ほうれん草やナッツ類に比べるとシュウ酸の含有量が非常に低いため、シュウ酸カルシウム結石を持つ犬でも安心して与えられる果物のひとつです。ただし、過剰に与えると糖分の摂取量が増えるため、適量を守ることが大切です。

1日に与える目安

- 小型犬:1~2切れ(スライスしたもの)

- 中型犬:3~4切れ

- 大型犬:5~6切れ

2. 皮をむいて与えるのがベター

りんごの皮には、食物繊維やポリフェノールが豊富に含まれていますが、同時にシュウ酸も微量ながら含まれています。そのため、結石のリスクを最小限に抑えるためには、皮をむいて与える方が安心です。

また、農薬が残留している可能性もあるため、よく洗ってから与えるか、オーガニックのものを選ぶとさらに安全性が高まります。

3. りんごの種や芯は絶対に与えない

りんごの種や芯には、アミグダリンという成分が含まれており、体内でシアン化合物(青酸)に変化するため、犬にとって有害です。少量であれば大きな問題はないことが多いですが、誤って多く摂取すると中毒症状を引き起こす可能性があるため、必ず取り除いてから与えましょう。

4. りんごジュースや加工品は避ける

りんご自体は犬にとって安全ですが、市販のりんごジュースやドライフルーツ(干しりんご)などの加工品は、糖分や添加物が多いため避けるべきです。特に人工甘味料(キシリトール)が含まれているものは犬にとって非常に危険なので、絶対に与えないようにしましょう。

避けるべきりんご製品

- 市販のりんごジュース(糖分が多い)

- 砂糖漬けの干しりんご

- りんごの加工おやつ(添加物・保存料が含まれる可能性)

まとめ:りんごは適量なら安心なおやつ

りんごは、シュウ酸含有量が低く、適量ならばシュウ酸カルシウム結石の犬にも安心して与えられるおやつです。ただし、皮をむいて与える、種や芯を取り除く、加工品は避けるといった基本的なポイントを守ることが重要です。

適量なら犬にとってヘルシーなおやつ

皮をむいて、種や芯は取り除く

ジュースや加工品は避ける

日々のおやつ管理を適切に行いながら、愛犬の健康をサポートしていきましょう。

犬のシュウ酸カルシウム結石におけるおやつと食事管理

シュウ酸カルシウム結石の治療法とは

シュウ酸カルシウム結石は、一度形成されると自然に溶けることはありません。そのため、治療の基本は結石の大きさや症状の進行度に応じた対処となります。治療法には主に食事療法、内科的治療、外科的治療の3つの選択肢があります。

1. 食事療法:再発防止を目的とした管理

シュウ酸カルシウム結石は、療法食によって溶かすことはできません。しかし、適切な食事管理を行うことで、新たな結石の形成を防ぎ、再発リスクを軽減することが可能です。

食事療法のポイント

- 水分摂取を増やす:水分を多く含むウェットフードや手作りスープを活用する

- シュウ酸を多く含む食材を避ける:ほうれん草やさつまいも、ナッツ類は控える

- カルシウムの適量摂取を意識する:不足するとシュウ酸が体内に吸収されやすくなる

- 低リン・低マグネシウムの食事を選ぶ:ミネラルバランスを整える

シュウ酸カルシウム結石の管理には、獣医師の指導のもと、療法食を取り入れることが推奨されます。

2. 内科的治療:症状に応じた投薬管理

小さな結石の場合、尿路の炎症や細菌感染を防ぐための内科的治療が行われることがあります。

使用される主な薬剤

- 抗生物質:尿路感染症を伴う場合に処方

- 消炎鎮痛剤:痛みや炎症を和らげる

- 尿のpH調整剤:アルカリ化しすぎないよう適度に調整

これらの薬は根本的な治療ではなく、結石が小さく排出可能な場合や、外科手術を避けるための補助的な治療として使用されます。

3. 外科的治療:大きな結石の除去

結石が大きくなり、尿道閉塞や激しい痛みを引き起こす場合は、外科的手術による除去が必要です。

主な外科的治療法

- 膀胱切開術:膀胱を開いて直接結石を取り除く

- 尿道カテーテル:尿道に詰まった結石を押し戻す処置(詰まりが軽度の場合)

外科手術は再発を防ぐ治療ではなく、緊急処置として行われるため、術後の食事管理と生活習慣の改善が非常に重要になります。

4. 再発予防のための生活管理

治療後の管理を怠ると、再発リスクが高まります。日常的に以下のポイントを意識することが大切です。

再発予防のポイント

- 水をしっかり飲ませる(フードに水を加えたり、スープを活用)

- 適度な運動を促す(尿を溜めず、こまめに排泄させる)

- 定期的に尿検査を受ける(再発の兆候を早期発見)

シュウ酸カルシウム結石は、一度できると繰り返しやすい病気です。適切な治療と予防策を取り入れ、愛犬の健康を守りましょう。

手作りおやつはOK?おすすめレシピ紹介

シュウ酸カルシウム結石を持つ犬にとって、おやつの選び方はとても重要です。市販のおやつにはシュウ酸やリン、マグネシウムが多く含まれることがあり、知らず知らずのうちに結石リスクを高めてしまう可能性があります。そこで、安全性の高い手作りおやつを活用することが一つの解決策となります。

手作りおやつのメリット

- 原材料を管理できる:犬の体質や病状に合わせた食材を選べるため、余計な添加物を避けられる。

- 水分を補給しやすい:手作りなら、水分を多く含むレシピにすることで飲水量を増やせる。

- 低シュウ酸の食材を選べる:結石のリスクを避けるため、ほうれん草などのシュウ酸が多い食材を避けられる。

手作りおやつの注意点

ただし、すべての食材が安全というわけではありません。以下のポイントに気をつけながら作りましょう。

- シュウ酸を多く含む食材は避ける(ほうれん草、さつまいも、ナッツ類など)

- 塩分・糖分を加えない(味付け不要)

- バランスよく栄養を摂取できるようにする

シュウ酸カルシウム結石の犬向けおすすめレシピ

1. 低脂肪チキンスティック

材料

- 鶏むね肉(皮なし) 100g

- 水 適量

作り方

- 鶏むね肉を細長くカットする。

- 低温のオーブンでじっくり焼く(100~120℃で30~40分)。

- 水分が飛んで硬めになったら完成。

ポイント

- 低脂肪で高タンパクなため、尿路結石のリスクを抑えつつ健康的に摂取できる。

2. ヨーグルト寒天ゼリー

材料

- 無糖ヨーグルト 100g

- 水 50ml

- 粉寒天 2g

作り方

- 水と寒天を鍋で加熱し、しっかり溶かす。

- 火を止めてヨーグルトを加え、よく混ぜる。

- 型に流し込み、冷蔵庫で固める。

ポイント

- ヨーグルトの乳酸菌が腸内環境を整えるため、健康維持にも役立つ。

- シュウ酸を含まず、安全性が高い。

3. りんごのスチームチップス

材料

- りんご 1/2個

作り方

- りんごを薄くスライスする。

- 蒸し器で軽く蒸してから、オーブンで低温乾燥させる。

- カリカリになったら完成。

ポイント

- りんごはシュウ酸が少なく、水分補給を助けるおやつとしても優秀。

- 消化にも良く、犬の健康維持に役立つ。

手作りおやつで安全におやつを楽しもう

適切な食材を選び、手作りすることで、安心して愛犬におやつを与えることができます。市販のおやつを利用する場合も、原材料をよく確認し、不要な添加物が含まれていないか注意しましょう。

おやつ以外の水分補給の工夫

シュウ酸カルシウム結石の予防には、十分な水分補給が欠かせません。しかし、犬があまり水を飲まない場合、飲水量を増やすための工夫が必要になります。ここでは、おやつ以外で水分を補給する方法を紹介します。

飲水量を増やすための工夫

水を飲む習慣が少ない犬には、以下の方法を試してみるとよいでしょう。

- 複数の場所に水皿を置く

犬は水を目にする機会が増えると、自然と飲水量が増える傾向があります。家の中の複数の場所に水皿を設置し、いつでも飲める環境を整えましょう。 - 自動給水器を活用する

流れる水を好む犬も多いため、自動給水器を使うことで興味を引き、水を飲む機会を増やすことができます。 - 水の温度を調整する

夏場は冷たすぎる水を嫌う犬もいれば、冬場はぬるめの水のほうが好みの場合もあります。犬の好みに合わせた温度で提供すると、飲水量が増えることがあります。

水分を多く含む食事を取り入れる

食事からも水分を摂取できるように工夫することが大切です。

- ドライフードをふやかす

乾燥したフードをぬるま湯でふやかすことで、水分を多く摂取できます。消化もしやすくなるため、結石予防に効果的です。 - ウェットフードを併用する

ウェットフードは水分含有量が多いため、適量を与えることで飲水量の不足を補えます。 - 手作りスープを活用する

無塩の鶏ガラスープや野菜スープを作り、ご飯に混ぜたり、飲水として与えるのも有効です。ただし、シュウ酸を多く含む野菜(ほうれん草など)は避けましょう。

水分を摂取しやすい環境を整える

犬が自然に水分を摂取できる環境づくりも大切です。

- 散歩後や運動後に水を与える

喉が渇いているタイミングで水を与えると、飲む量が増える可能性があります。散歩後に水を飲む習慣をつけることも効果的です。 - 水を飲んだ後に褒める

水を飲んだときに「いい子だね」と声をかけたり、ごく少量のご褒美を与えることで、水を飲むことをポジティブな行動として学習させることができます。

適切な水分補給が結石予防につながる

シュウ酸カルシウム結石の再発防止には、水分摂取を増やし、尿を薄めることが重要です。食事の工夫や環境改善を通じて、無理なく水分を摂取できるようにすることが、犬の健康維持につながります。

おやつを与える際の量と頻度の目安

犬におやつを与える際は、適量を守ることが重要です。おやつは犬にとって楽しみの一つですが、過剰に与えると肥満や栄養バランスの乱れを引き起こし、結果的に健康を損なう可能性があります。特にシュウ酸カルシウム結石のリスクがある犬には、適切な管理が必要です。

おやつの適量の目安

おやつの量は、1日に必要なカロリーの 10%以内 に抑えるのが理想的です。例えば、1日に500kcalが必要な犬なら、おやつは 50kcal以内 にするべきです。これを超えると、主食の栄養バランスが崩れる可能性があります。

また、おやつのカロリーは市販品のパッケージに記載されていますが、手作りおやつの場合は食材ごとのカロリーを調べ、過剰にならないように注意しましょう。

おやつを与える頻度のポイント

- 1日2~3回に分ける:一度に多く与えず、小分けにすることで血糖値の急激な上昇を防ぎます。

- トレーニングやご褒美のときに活用:しつけの際に適量を与えることで、メリハリのあるおやつ管理ができます。

- 寝る前や食後すぐは避ける:消化の負担を減らし、尿の濃縮を防ぐためにも適切なタイミングを考慮しましょう。

おやつの与え方の工夫

シュウ酸カルシウム結石を持つ犬には、以下の工夫を取り入れると安心です。

- 水分を含んだおやつを選ぶ(ヨーグルト寒天ゼリーや蒸しりんごなど)

- ナトリウムやリンの少ないものを選ぶ

- シュウ酸が少ない食材を活用する(ほうれん草やさつまいもは避ける)

おやつは適量を守りながら、犬の健康を考えて与えることが大切です。与えすぎに注意しながら、適切に楽しめる方法を取り入れましょう。

獣医師に相談するべきポイント

シュウ酸カルシウム結石を持つ犬の健康を守るためには、獣医師との連携が欠かせません。日々の食事管理やおやつの選び方を工夫するだけでなく、定期的な診察を受け、適切なアドバイスをもらうことが重要です。

こんなときは獣医師に相談を

1. 尿の様子に変化があるとき

- 排尿の回数が極端に増えた・減った

- 血尿が見られる

- 尿の色やにおいがいつもと違う

シュウ酸カルシウム結石は、尿の状態によって再発リスクが高まるため、日常的にチェックしましょう。特に血尿や頻尿が見られる場合は、結石が再発している可能性があるため、早めの受診が必要です。

2. 食欲や体調に変化があるとき

- おやつやご飯を食べたがらない

- 元気がなく、動きたがらない

- 嘔吐や下痢が続く

これらの症状が見られた場合、シュウ酸カルシウム結石だけでなく、他の病気が関係している可能性もあります。異変に気づいたら、自己判断せず獣医師の診察を受けましょう。

3. どの食事・おやつを選べばいいか迷ったとき

市販のおやつには成分表が記載されていますが、どれが最適なのか判断に迷うこともあります。また、手作りおやつを考えている場合でも、使用する食材が適切かどうか獣医師に確認すると安心です。特に以下の点を相談しましょう。

- シュウ酸やカルシウムの摂取量を調整する方法

- 適切なカロリー量と食事バランス

- 療法食との組み合わせ方

4. 定期検査のタイミング

シュウ酸カルシウム結石は 一度発症すると再発しやすい病気 です。そのため、獣医師と相談しながら定期的に尿検査や超音波検査を受けることが推奨されます。

一般的には、半年?1年に1回 の検査が望ましいですが、過去に結石ができたことがある犬は、より頻繁なチェックが必要になることもあります。

日々の観察と定期診察で健康を守る

飼い主が日々の生活の中で異変に気づき、適切なタイミングで獣医師に相談することが、愛犬の健康を守るために大切です。特にシュウ酸カルシウム結石は再発しやすいため、油断せずに定期的なケアを心がけましょう。

犬のシュウ酸カルシウム結石におけるおやつの選び方と食事管理について総括

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】犬のシュウ酸カルシウム結晶の原因と予防法を徹底解説

愛犬の健康を守るために、「犬 シュウ 酸 カルシウム 結晶」について詳しく知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。シュウ酸カルシウム結晶は、尿の pH バランスが崩れたり、特定の フード を ...

続きを見る