犬のストルバイト結晶は、尿の環境がアルカリ性に傾くことで形成されやすくなる病気で、適切な対策を取らなければ再発しやすくなります。ストルバイト結晶の原因には、細菌感染や食事、水分摂取不足などが関係しており、愛犬の健康を守るためには、早期に症状を見極め、適切な治療を行うことが大切です。本記事では、ストルバイト結晶の原因や症状、獣医師が処方する薬について獣医師が解説し、療法フードを含む適切な食事管理のポイントを紹介します。また、再発を防ぐために食べてはいけないものについても詳しく説明するので、愛犬の健康管理にぜひ役立ててください。

犬のストルバイト結晶の原因 症状を解説

ストルバイト結晶の主な原因とは?

ストルバイト結晶は、犬の尿に特定の成分が過剰に含まれることで形成されます。これには食事、水分摂取量、感染症などの要因が関係しており、適切な管理を怠ると結晶が大きくなり、尿石症へと進行する可能性があります。ここでは、ストルバイト結晶ができる主な原因について詳しく解説します。

1. 尿のアルカリ性化

ストルバイト結晶は、尿がアルカリ性に傾くことで形成されやすくなります。通常、犬の尿は弱酸性~中性の範囲で保たれていますが、以下の要因によってアルカリ性に偏ることがあります。

- マグネシウムやリンが多い食事(一般的なドッグフードや特定の食材)

- 水分摂取不足による尿の濃縮

- 細菌感染による尿のpH変化

2. 細菌性膀胱炎

膀胱内で細菌感染が起こると、尿のpHが変化し、ストルバイト結晶が形成されやすくなります。特に、大腸菌などの一部の細菌は尿をアルカリ性にする作用があり、結晶の生成を促します。膀胱炎が慢性化すると、結晶が成長しやすくなるため注意が必要です。

3. 水分摂取不足

水を十分に飲まないと尿が濃縮され、ストルバイト結晶の元となるミネラル成分が高濃度で膀胱に蓄積されます。特にドライフードを主食としている犬は水分摂取が不足しやすいため、意識的に水を与える工夫が必要です。

4. 排尿回数の減少

排尿の頻度が少ないと、膀胱内に尿が長く留まり、ミネラル成分が沈殿しやすくなります。これは、尿中の結晶が結びついてストルバイト結石へと成長する原因となるため、適度に排尿を促すことが重要です。

5. 遺伝的要因

一部の犬種はストルバイト結晶ができやすい体質を持っています。特に、ミニチュア・シュナウザー、シーズー、ヨークシャー・テリアなどは尿石症全般にかかりやすい傾向があります。

ストルバイト結晶の形成は、日々の生活習慣と密接に関わっています。適切な食事管理、水分補給、排尿環境を整えることで、予防につなげることができます。

症状からわかる結晶の兆候

ストルバイト結晶は、初期段階では目に見える症状が少ないことがあります。しかし、結晶が増えると尿の性質が変わり、排尿時の違和感や痛みが発生することもあります。犬の行動の変化を注意深く観察し、早期に異常に気付くことが大切です。

1. 頻尿になる

通常よりも頻繁にトイレに行くのは、ストルバイト結晶が膀胱内に影響を与えているサインです。膀胱が刺激されることで尿意を感じやすくなり、何度もトイレに行くようになります。ただし、一回あたりの尿の量が極端に少ない場合は、膀胱炎を併発している可能性もあります。

2. 排尿時に痛がる

排尿時に鳴いたり、排泄を途中でやめてしまう場合は、膀胱内の結晶が炎症を引き起こしている可能性があります。特に、トイレを嫌がるような行動が見られる場合は、痛みを感じている証拠です。

3. 血尿が見られる

尿に赤みがある場合、結晶が膀胱の内壁を傷つけている可能性があります。血尿は軽度の段階では淡いピンク色をしていることが多く、進行すると赤褐色や鮮血が混じることもあります。

4. 尿が濁る・異臭がする

ストルバイト結晶が増えると、尿が白く濁ることがあります。また、細菌感染を伴っている場合は、アンモニアのような強い臭いを発することもあります。普段の尿の状態と比べ、異常がないかチェックしましょう。

5. 陰部を頻繁になめる

違和感や痛みを感じている犬は、陰部を頻繁になめることがあります。特に、排尿後にしきりに陰部を気にする場合は、尿路の炎症が起こっている可能性が高いです。

6. トイレ以外で排泄する

普段は決まった場所でトイレをする犬が、突然トイレ以外の場所で排尿する場合、膀胱内に異常を感じているかもしれません。これは、排尿のコントロールが難しくなっているサインでもあります。

7. 排尿しようとするが尿が出ない

何度もトイレに行くのに尿がほとんど出ない場合、尿道に結晶や結石が詰まっている可能性があります。この状態が続くと、急性尿閉塞を引き起こし、命に関わる危険な状況になるため、すぐに動物病院で診察を受ける必要があります。

ストルバイト結晶は、初期段階では気付きにくいものの、尿の状態や排尿時の様子を観察することで兆候を見つけることができます。普段と違う行動が見られた場合は、早めに獣医師に相談し、適切な対応をとることが重要です。

ストルバイト結晶に処方される薬とは

ストルバイト結晶の治療には、原因に応じた適切な薬の処方が必要です。特に、細菌感染を伴う膀胱炎が原因となっている場合、抗生剤の使用が一般的です。また、尿のpHを調整する薬が処方されることもあります。ここでは、ストルバイト結晶の治療に用いられる主な薬について解説します。

1. 抗生剤(細菌感染が原因の場合)

ストルバイト結晶は、細菌性膀胱炎が原因となっていることが多く、感染を抑えるために抗生剤が処方されます。主に以下のような薬が使用されます。

- アモキシシリン系(広範囲の細菌に効果)

- セファロスポリン系(耐性菌に強い)

- フルオロキノロン系(重症例や再発防止に使用)

抗生剤は、処方された期間を守って最後まで投与することが重要です。途中でやめると細菌が残り、結晶の再発につながることがあります。

2. 尿pH調整剤

ストルバイト結晶は、尿がアルカリ性に傾くことで形成されやすくなります。そのため、尿を酸性に保つための薬が処方されることがあります。

- メチオニン(尿を酸性化し、結晶の形成を抑える)

- 塩化アンモニウム(尿のpHを下げる働き)

これらの薬は、獣医師の指導のもと適切に使用することが大切です。過剰に投与すると、今度はシュウ酸カルシウム結石のリスクが高まるため、自己判断で使用しないようにしましょう。

3. 鎮痛剤・抗炎症剤

ストルバイト結晶によって膀胱に炎症が起きている場合、痛みを和らげるために鎮痛剤や抗炎症剤が処方されることがあります。

- 非ステロイド系抗炎症剤(NSAIDs)(痛みや炎症を抑える)

- ステロイド系抗炎症剤(強い炎症反応がある場合に使用)

ただし、これらの薬は長期使用が難しく、副作用のリスクもあるため、短期間の使用にとどめるのが一般的です。

4. その他の補助療法

ストルバイト結晶の治療には、薬だけでなく生活習慣の見直しが重要です。水分摂取の促進や、療法食の活用も併せて行うことで、結晶の形成を防ぐことができます。

薬の使用はあくまで治療の一環であり、食事管理や水分補給と組み合わせることで、より効果的な改善が期待できます。獣医師と相談しながら、適切な治療を進めましょう。

水分摂取と排尿の管理がカギ

ストルバイト結晶の予防と改善には、水分摂取を増やし、適切な排尿管理を行うことが不可欠です。尿の濃度が高くなると結晶が形成されやすくなり、排尿回数が少ないと膀胱内で結晶が沈殿しやすくなります。ここでは、具体的な水分補給の方法と排尿管理のポイントについて解説します。

1. 水分摂取を増やす工夫

犬が十分な水分を摂取できるように、日常的な工夫を取り入れることが重要です。

- 常に新鮮な水を用意する(1日2回以上水を交換し、清潔な状態を保つ)

- 水飲み場を複数設置する(家のあちこちに水を置き、飲む機会を増やす)

- ウェットフードを活用する(ドライフードに比べて水分含有量が多い)

- ドライフードに水やスープを加える(自然に飲水量を増やせる)

- 流水を好む犬には給水器を導入する(流れる水が好きな犬には効果的)

飲水量が少ないと感じた場合は、犬用スープや無塩の鶏ガラスープを活用すると、水分を摂取しやすくなるためおすすめです。

2. 排尿回数を増やす工夫

水分を十分に摂取しても、排尿の回数が少なければ膀胱内に尿が滞留し、ストルバイト結晶のリスクが高まります。適切な排尿を促すために、以下の点を意識しましょう。

- 散歩の回数を増やす(排尿の機会を増やし、膀胱内の老廃物を排出)

- トイレ環境を清潔に保つ(汚れたトイレを嫌がる犬も多いため、こまめに掃除する)

- ストレスを減らす(ストレスが原因で排尿を我慢する犬もいるため、安心できる環境作りが大切)

特に、長時間の留守番が多い犬は排尿回数が減る傾向があるため、帰宅後すぐにトイレに行かせる習慣をつけるとよいでしょう。

3. 水分摂取と排尿のバランスを取ることが重要

水分を多く摂取すればよいというわけではなく、排尿回数が増えるような環境を整えることも大切です。水をたくさん飲んでいても、トイレを我慢してしまうと結晶の形成を防ぐことができません。飲水量と排尿のバランスを意識しながら、健康管理を行いましょう。

犬のストルバイト結晶の原因 適切な食事と対策は?

ストルバイト結晶の犬に適したフード選びと注意点

ストルバイト結晶の予防と治療には、適切なフードを選ぶことが欠かせません。尿のpHを調整し、結晶の成分となるミネラルを制限する療法食が有効ですが、間違ったフード選びは症状の悪化につながる可能性があります。ここでは、ストルバイト結晶の犬に適したフードの選び方と注意点について解説します。

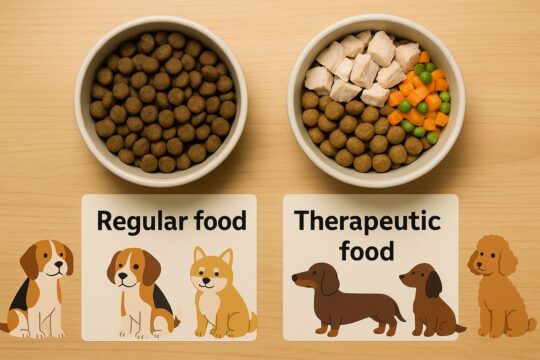

療法食の活用が基本

ストルバイト結晶の治療には、獣医師が推奨する療法食を使用するのが最も効果的です。療法食には以下のような特徴があります。

- 尿のpHを弱酸性に保つ(結晶の形成を防ぐ)

- マグネシウム、リン、カルシウムの含有量を調整(結晶の材料を減らす)

- ナトリウム量を調整し、水分摂取を促す(尿量を増やし、膀胱を洗浄)

療法食は、市販の一般的なドッグフードとは異なり、病気の管理を目的とした特別な配合になっています。自己判断で通常のフードに戻すと、再発のリスクが高まるため、必ず獣医師の指示に従いましょう。

市販フードを選ぶ際のポイント

療法食が必要ない場合でも、ストルバイト結晶を予防できるフードを選ぶことが大切です。市販フードを選ぶ際には、以下のポイントを確認しましょう。

- ミネラルバランスが適切か(特にマグネシウム、リンの含有量をチェック)

- 水分を補給しやすいウェットフードか(水分摂取量の増加が期待できる)

- 添加物が少なく、消化しやすい原材料を使用しているか

安価なドッグフードの中には、ミネラルバランスが悪く、尿のpHを乱すものもあるため、成分表をしっかり確認することが重要です。

水分を多く含む食事を意識する

水分摂取を増やすことで、尿を薄め、結晶の形成を防ぐことができます。そのため、以下のような食事の工夫が有効です。

- ウェットフードを取り入れる(ドライフードよりも水分を多く含む)

- ドライフードをふやかして与える(水分量を増やすことで自然に飲水量を確保)

- 犬用スープを活用する(無塩の鶏ガラスープや野菜スープで水分を補給)

水分をしっかり摂ることで、膀胱内の結晶が尿とともに排出されやすくなり、再発リスクの低減につながります。

食べてはいけないものに注意

ストルバイト結晶の犬には、避けるべき食材があります。特に、尿のpHを変化させたり、結晶の材料となる成分を含む食品はNGです。

- チーズやレバー(リンやカルシウムが多く含まれる)

- ほうれん草やナッツ類(シュウ酸が多く、結石のリスクが高まる)

- 魚介類(マグネシウムが多く含まれるものがある)

- 塩分が多い加工食品(ナトリウムの過剰摂取による水分不足)

また、人間の食べ物を与えることもリスクがあります。塩分や脂肪分が多い食事は、腎臓や膀胱に負担をかけるため、避けるようにしましょう。

フードの切り替えは慎重に

フードを切り替える際は、急に変えず、少しずつ移行するのがポイントです。急激な変更は消化不良を引き起こすことがあり、犬の体に負担をかけることになります。

- 新しいフードを少量ずつ混ぜながら、1~2週間かけて切り替える

- 犬の体調や尿の変化を観察しながら進める

- 切り替え後も定期的に尿検査を行い、結晶の有無を確認する

まとめ

ストルバイト結晶の予防・治療には、適切なフード選びが重要です。療法食を正しく活用し、ミネラルバランスの良いフードを選ぶことで、再発のリスクを軽減できます。また、食事管理と水分摂取を組み合わせることで、より効果的な予防が可能です。愛犬の健康を守るために、フードの選び方に注意を払いましょう。

食べてはいけないもの一覧

ストルバイト結晶の犬には、避けるべき食材がいくつかあります。特に、尿のpHバランスを乱したり、結晶の材料となるミネラルを多く含む食品は、症状を悪化させる可能性があるため注意が必要です。ここでは、食べてはいけないものを一覧にまとめ、理由とともに解説します。

1. ミネラルが多く含まれる食材

ストルバイト結晶の形成を防ぐためには、マグネシウム、リン、カルシウムの過剰摂取を避けることが重要です。以下の食品は控えましょう。

- チーズやヨーグルト(カルシウムが多く含まれ、結石のリスクを高める)

- レバーや内臓肉(リンの含有量が高く、尿のpHを変化させる)

- 魚介類(マグネシウムが多く含まれるものがあり、尿のアルカリ化を促進)

2. 尿のpHに影響を与える食品

ストルバイト結晶の犬には、尿をアルカリ性に傾ける食品はNGです。

- ほうれん草、ナッツ類(シュウ酸が多く、尿路結石のリスクを上げる)

- アルカリ性食品(海藻類など)(尿のpHをアルカリ性に傾ける可能性がある)

これらの食材を摂取すると、尿のpHバランスが崩れ、ストルバイト結晶が形成されやすくなります。

3. 塩分が多い食品

塩分の多い食品は、水分摂取量に影響を与え、尿の濃度を高めるため、避けるべきです。

- 加工食品(ハム、ソーセージ、ジャーキー)(塩分過多で腎臓に負担をかける)

- 人間の食べ物全般(味付けが濃く、塩分や脂肪分が多い)

塩分の摂取が多いと、水分を多く摂取するようになりますが、同時に腎臓への負担が増加するため注意が必要です。

4. 高脂肪・高糖分の食品

脂肪分や糖分の多い食品は、肥満や代謝異常を引き起こし、尿の質にも悪影響を及ぼします。

- 揚げ物やバターを使った料理(消化に負担をかける)

- 甘いお菓子(クッキー、ケーキなど)(糖分が多く、代謝異常を引き起こす)

肥満になると運動量が減り、排尿回数が少なくなることで結晶が膀胱内に滞留しやすくなります。

5. 人工添加物が多い食品

人工的な添加物が含まれた食品は、犬の体に不要な負担をかけ、尿のバランスを乱す可能性があります。

- 人工着色料や保存料が含まれる市販のおやつ

- 化学調味料が多く含まれる食品

犬の健康を考えるなら、ナチュラルな原材料を使用したフードを選ぶのが理想的です。

まとめ

ストルバイト結晶の犬には、食事管理が重要です。特に、ミネラルバランスを調整し、尿のpHを安定させることが鍵となります。

- ミネラルが多い食品は避ける(チーズ、レバー、魚介類など)

- 尿をアルカリ性に傾ける食品を控える(ほうれん草、ナッツ類など)

- 塩分・脂肪分が多い食品を避ける(加工食品、揚げ物、お菓子など)

適切な食事管理を徹底することで、ストルバイト結晶の再発を防ぎ、愛犬の健康を守ることができます。

フードの切り替えはいつすべきか

ストルバイト結晶の治療や予防において、フードの切り替えのタイミングは重要なポイントです。適切な時期に変更しないと、結晶の再発リスクが高まることがあります。ここでは、フードの切り替えが必要なタイミングと、スムーズに移行する方法について解説します。

1. 療法食から通常食に戻すタイミング

ストルバイト結晶の治療中は、獣医師の指示に従い、療法食を続けることが基本です。では、いつ通常食に切り替えられるのでしょうか?

- 尿検査で結晶が確認されなくなったとき

- 尿のpHが安定し、適正な範囲(6.0~6.5)を維持できているとき

- 獣医師から療法食の継続が不要と判断されたとき

ストルバイト結晶がなくなった後も、再発を防ぐためにすぐに通常食に戻さず、経過観察をしながら慎重に切り替えることが大切です。

2. 切り替え時の注意点

急にフードを変えると、尿のpHバランスが乱れたり、消化器トラブルが起こる可能性があります。そのため、以下の方法で徐々に移行しましょう。

- 1週間~2週間かけて徐々に切り替える(療法食と通常食を少しずつ混ぜる)

- 尿検査を定期的に行い、pHの変化をチェックする

- 水分摂取量を維持し、尿を濃縮させないようにする

特に、ストルバイト結晶を繰り返す犬は、長期的な食事管理が必要になるため、獣医師と相談しながら慎重に進めることが重要です。

3. フードの見直しが必要なケース

療法食を与えていても、以下のような場合にはフードの再検討が必要になります。

- 結晶がなくならない、または再発を繰り返す

- 犬がフードを食べたがらない、食欲が落ちた

- 皮膚の状態や便の状態が悪化した

このような場合は、適切な療法食の種類を見直すか、通常食とのバランスを調整する必要があります。自己判断でフードを変えず、獣医師のアドバイスを受けながら対応しましょう。

おやつは与えても良いのか?

ストルバイト結晶の管理において、おやつの選び方は非常に重要です。療法食を与えていても、不適切なおやつを与えることで尿のpHバランスが崩れ、結晶が再発する可能性があります。では、ストルバイト結晶の犬におやつを与えても良いのでしょうか?

1. 基本的には療法食のみが望ましい

ストルバイト結晶の管理中は、可能な限り療法食のみを与えることが理想的です。特に、以下の理由からおやつの制限が推奨されます。

- マグネシウムやリン、カルシウムの摂取が増えると、結晶が形成されやすくなる

- おやつが原因で尿のpHが変動し、アルカリ性に傾く可能性がある

- おやつの摂取により、療法食の摂取量が減ってしまう

治療中や再発予防の段階では、療法食の効果を最大限に発揮させるために、おやつは控えるのがベストです。

2. どうしてもおやつを与えたい場合の注意点

どうしてもおやつを与えたい場合は、ストルバイト結晶に影響を与えにくい食材を選ぶことが大切です。以下のポイントに注意しましょう。

- 低マグネシウム・低リン・低カルシウムのおやつを選ぶ

- 塩分が少なく、添加物の少ないものを選ぶ

- 獣医師が推奨するおやつを使用する

- 与える量は1日のカロリーの10%以内に抑える

3. 避けるべきおやつや食材

ストルバイト結晶の犬に適さないおやつを与えると、療法食の効果が打ち消され、結晶が再発しやすくなります。以下の食材には特に注意が必要です。

- チーズやヨーグルト(カルシウムが多く含まれる)

- 魚系のおやつ(リンの含有量が高い)

- 骨付きおやつ(ミネラルバランスが崩れる)

- 塩分の多い加工食品(水分摂取量に影響を与える)

- ほうれん草、ナッツ類(シュウ酸が多く、結石のリスクを高める)

4. 代わりにおすすめのおやつ

おやつを完全に禁止するのが難しい場合、ストルバイト結晶の犬でも安心して食べられるおやつを選ぶことが大切です。以下のような食材は、比較的安全とされています。

- かぼちゃ(ビタミンが豊富で低リン)

- さつまいも(適量)(繊維質が豊富で消化に良い)

- にんじん(低カロリーで歯ごたえがある)

- りんご(皮なし)(適度な甘みがあり、水分補給にも役立つ)

ただし、これらも与えすぎると尿のpHバランスに影響を与えるため、少量にとどめることが重要です。

5. おやつを与えた後のチェックポイント

おやつを与えた後、以下の点に注意して愛犬の健康状態を観察しましょう。

- 尿のpHが大きく変動していないか(定期的に尿検査を行う)

- おしっこの回数が減っていないか(水分摂取量が減少していないか確認)

- 体調に変化がないか(嘔吐や下痢がないかチェック)

おやつはストルバイト結晶の再発リスクを高める可能性があるため、慎重に選び、適量を守ることが大切です。

まとめ

ストルバイト結晶の管理において、フードの切り替えとおやつの管理は重要なポイントです。

- フードの切り替えは、獣医師の指示に従い、尿検査の結果を見ながら慎重に進める

- 急な切り替えは避け、1~2週間かけて徐々に移行する

- 基本的におやつは控えるのが理想だが、どうしても与えたい場合は低ミネラルの食材を選ぶ

- おやつを与えた後は尿の状態や体調の変化をチェックし、異常があればすぐに獣医師に相談する

愛犬の健康を守るために、適切なフードとおやつの選び方を意識し、日々のケアを続けましょう。

ストルバイト結晶と膀胱炎の関係

ストルバイト結晶と膀胱炎は密接に関係しており、膀胱炎が原因でストルバイト結晶ができることが多いです。そのため、結晶を予防・管理するには膀胱炎の対策が欠かせません。ここでは、膀胱炎とストルバイト結晶の関係性について詳しく解説します。

1. 膀胱炎がストルバイト結晶を引き起こす仕組み

膀胱炎の中でも、細菌感染が原因の膀胱炎はストルバイト結晶と深い関係があります。感染が起こると、以下のようなプロセスでストルバイト結晶が形成されることがあります。

- 細菌が膀胱内で増殖する

- 細菌が尿素を分解し、アンモニアを生成する

- アンモニアによって尿がアルカリ性に傾く

- アルカリ性の尿がストルバイト結晶を作りやすい環境を作る

通常、犬の尿は弱酸性(pH6.0~6.5)が理想的ですが、細菌感染があるとpHが7.0以上のアルカリ性になり、結晶ができやすくなります。

2. 膀胱炎が悪化するとどうなるか

膀胱炎が治らずに放置されると、結晶が集まって大きな結石(ストルバイト結石)になることがあります。結石ができると、尿道が詰まりやすくなり、排尿困難や膀胱の炎症がさらに悪化する可能性があります。

また、膀胱炎が慢性化すると、何度もストルバイト結晶が発生するため、治療が長期化することがあります。そのため、膀胱炎を早めに治療し、結晶の発生を防ぐことが重要です。

3. 膀胱炎の予防と管理方法

膀胱炎を防ぐことが、ストルバイト結晶の予防にもつながります。

- 水分をしっかり摂取させる(尿を薄めて細菌の繁殖を防ぐ)

- 排尿回数を増やす(散歩を増やして排尿を促す)

- 尿検査を定期的に行う(早期発見・早期治療が可能)

- 陰部を清潔に保つ(細菌感染のリスクを減らす)

膀胱炎とストルバイト結晶は深く関係しているため、膀胱炎の兆候が見られたら早めに治療し、結晶の発生を防ぐことが大切です。

定期的な尿検査の重要性

ストルバイト結晶の管理や予防には、定期的な尿検査が欠かせません。尿検査を行うことで、結晶の有無や膀胱の健康状態を把握し、適切な対策を講じることができます。ここでは、尿検査の重要性について詳しく解説します。

1. 尿検査でわかること

尿検査を行うことで、以下のような情報を得ることができます。

- 尿のpH値(ストルバイト結晶ができやすい環境かどうか)

- 結晶の有無(ストルバイト結晶が形成されているか)

- 細菌の有無(膀胱炎の兆候があるか)

- 血尿の有無(膀胱や尿路に炎症がある可能性)

- タンパク質や白血球の量(炎症や感染症の指標)

これらの情報を基に、適切な食事管理や治療方針を決めることができます。

2. どのくらいの頻度で尿検査をすべきか?

ストルバイト結晶の既往歴がある犬は、定期的な尿検査を受けることで再発を防ぐことができます。

- 結晶がある犬 → 1~2カ月に1回の尿検査が理想

- 結晶がなくなった後 → 3~6カ月に1回の定期チェックを推奨

- 特に異常がない場合 → 年1回の健康診断時に尿検査を受けると安心

3. 自宅でできる尿チェック方法

動物病院での尿検査が理想的ですが、日常的に尿の状態をチェックすることで異常の早期発見につながります。

- pH試験紙を使用する(尿のpH変化を簡単に確認できる)

- 尿の色やにおいを観察する(血尿やアンモニア臭がないかチェック)

- 排尿回数や量を記録する(排尿回数が急に減った・増えた場合は要注意)

異常が見られた場合は、すぐに動物病院で詳しい検査を受けることが大切です。

4. 尿検査を活用したストルバイト結晶の予防

ストルバイト結晶は、食事管理や水分摂取の工夫によって予防できる病気ですが、尿検査を活用することでより確実に健康管理を行うことができます。

- 療法食が適切に機能しているか確認できる

- 結晶が形成される前に異常を察知できる

- 膀胱炎などの関連疾患を早期発見できる

ストルバイト結晶は再発しやすい病気のため、定期的な尿検査を行い、適切なケアを継続することが重要です。

まとめ

ストルバイト結晶と膀胱炎は密接に関係しており、膀胱炎がストルバイト結晶を引き起こすことが多いため、膀胱の健康を維持することが結晶の予防につながります。そのためには、定期的な尿検査を行い、尿の状態を常にチェックすることが重要です。

- 膀胱炎は細菌感染によって尿のpHをアルカリ性にし、ストルバイト結晶を形成しやすくする

- 膀胱炎の予防には、水分摂取や適切な排尿管理が必要

- 尿検査を定期的に行うことで、結晶の発生を未然に防ぐことができる

- 自宅でも尿のpHをチェックし、異常があれば早めに獣医師に相談する

膀胱炎の早期治療と尿検査の活用によって、ストルバイト結晶のリスクを減らし、愛犬の健康を守ることができます。

獣医師に相談すべきタイミング

ストルバイト結晶の管理には、早期発見と適切な対応が不可欠です。軽い症状のうちに獣医師に相談することで、悪化を防ぎ、愛犬の健康を守ることができます。ここでは、獣医師に相談すべきタイミングについて詳しく解説します。

1. 尿の異常が見られたとき

尿の状態に異常がある場合、ストルバイト結晶や膀胱炎の兆候である可能性が高いため、早めに診察を受けることが大切です。以下のような症状が見られた場合は、すぐに獣医師に相談しましょう。

- 尿の色が赤っぽい(血尿)

- 排尿時に痛がる様子を見せる

- 尿が濁っていたり、強い臭いがする

- 頻繁にトイレに行くが、少しずつしか出ない

- 尿がまったく出ない(緊急事態!)

特に、尿が出なくなった場合は命に関わるため、すぐに動物病院へ連れて行く必要があります。

2. 療法食を食べているのに症状が改善しないとき

ストルバイト結晶の治療には療法食の継続が重要ですが、適切に与えているにもかかわらず症状が改善しない場合は、食事が愛犬に合っていない可能性があります。

- 療法食を食べているのに尿のpHがアルカリ性のまま

- 尿検査でストルバイト結晶が消えない

- 食欲が落ちたり、体調不良が続く

このような場合は、獣医師に相談し、療法食の種類や食事内容を見直す必要があります。

3. 再発を繰り返す場合

ストルバイト結晶は再発しやすい病気のため、一度治療が完了しても定期的なチェックが必要です。しかし、以下のようなケースではさらなる対策が必要になることがあります。

- 治療が終わったのに、数カ月後にまた結晶ができた

- 療法食をやめた途端に症状が再発した

- 膀胱炎を繰り返している

再発を繰り返す場合は、根本的な原因を特定し、食事や生活習慣を見直すことが必要です。

4. 尿検査の結果に異常があったとき

定期的に尿検査を行っている場合、特に症状がなくても数値に異常が見られたら、早めに獣医師に相談することが大切です。

- 尿のpHが正常範囲外(6.0~6.5を超える)

- ストルバイト結晶が少量でも見つかった

- 細菌感染の兆候がある(白血球の増加など)

このような異常が見つかった場合は、食事管理や水分摂取の見直しが必要になることがあります。

5. 体調全般に異常が見られたとき

ストルバイト結晶が悪化すると、食欲不振や元気のなさといった全身症状が現れることがあります。

- 食欲が落ちている

- 元気がなく、寝ている時間が長い

- 嘔吐や下痢がある

これらの症状は、結晶による膀胱炎や腎臓の負担が影響している可能性があるため、早めに獣医師に相談することが重要です。

まとめ

ストルバイト結晶の犬にとって、適度な運動と早期の獣医師の診察が健康維持に欠かせません。

- 運動不足は尿の濃縮や排尿回数の減少を引き起こし、ストルバイト結晶のリスクを高める

- 適度な運動を取り入れることで、代謝の向上や水分摂取の促進が期待できる

- 尿に異常が見られた場合は、すぐに獣医師に相談することが重要

- 療法食を食べていても症状が改善しない場合は、食事の見直しが必要

- 定期的な尿検査を行い、異常があれば早期に対処する

ストルバイト結晶は管理次第で予防や改善が可能な病気です。適切な運動と獣医師の診察を活用し、愛犬の健康を守りましょう。

犬のストルバイト結晶の原因と食事管理のポイントについて総括

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】犬の腎臓病で絶対に食べさせてはいけないものとは?

愛犬が腎臓病を患ったとき、飼い主として最も気になるのは「どの食材を与えて良いのか」です。犬の腎臓病において食べてはいけないものをしっかりと理解し、適切な食事管理を行うことが、病気の進行を遅らせ ...

続きを見る