野良猫に餌をあげることは、一見優しさからくる行動に思えますが、実際にはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。野良猫への餌やりがダメな理由を調べている方も多いのではないでしょうか。この記事では、野良猫への餌やりがなぜ問題視されるのか、その理由を「法律」や「条例」、そして「保健所」の対応などを交えながら解説していきます。餌やりによって地域社会にどのような影響があるのかを理解し、適切な対応を考える参考にしてください。

記事のポイント

- 野良猫への餌やりが引き起こす地域社会のトラブル

- 餌やりに関わる法律や条例の規制内容

- 保健所が野良猫問題にどう対応するか

- 地域猫活動と無責任な餌やりの違い

野良猫への餌やりがダメな理由とその背景

野良猫への餌やりが招くトラブルとは

野良猫への餌やりは、善意から始めた行動であっても、地域社会全体にさまざまなトラブルを引き起こすことがあります。まず、餌を与えることで野良猫が特定のエリアに定着し、その結果として、ふん尿による悪臭やゴミの散乱などの環境問題が発生します。これに伴い、害虫や寄生虫のリスクも増大し、衛生面での深刻な影響が生じる可能性があります。さらに、野良猫が増えることで、夜間の鳴き声が騒音となり、庭や車を傷つけるといった物理的な被害も出てくることがあります。

このような状況が続くと、地域住民との摩擦が生じ、苦情や通報が増えることが考えられます。特に、野良猫の繁殖が進み猫の数が増えると、問題はますます深刻化し、個人の範囲を超えて地域全体に広がっていきます。最終的には、保健所や行政の介入を求められることもあり、野良猫の駆除や対策が講じられる可能性も出てきます。これは、猫自身にとっても望ましくない結果であり、地域社会の調和を乱す要因となります。

地域猫活動と餌やりの違いについて

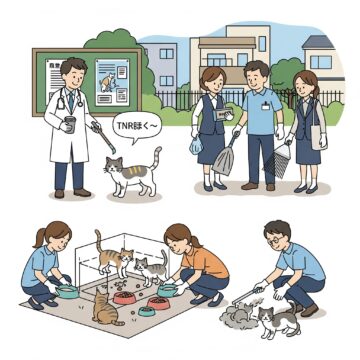

地域猫活動と単なる餌やりには、根本的な目的とアプローチに大きな違いがあります。地域猫活動は、野良猫の数を減らし、猫と地域住民が共生できる環境を作ることを目指した取り組みです。この活動は、ボランティアや自治体が協力して行い、猫に不妊去勢手術を施すことで繁殖を抑え、地域内での問題を軽減します。さらに、餌やりも計画的に行い、猫が野生化せずに健康を保てるように管理します。同時に、糞尿の掃除や適切なエサの管理を地域全体で行い、衛生面の問題にも配慮しています。このように、地域猫活動は持続可能な解決策として、猫の健康や地域の環境を考慮した総合的な対策です。

一方で、単なる餌やりは、猫に対して一時的に食事を与える行為にとどまります。餌を与えた後の管理が行われないため、猫の数が増加し続け、結果的に地域にふん尿や騒音といった問題を引き起こす原因となります。これにより、地域住民との摩擦や苦情が増え、猫自身にとっても快適な生活環境が損なわれる可能性があります。餌やりのみでは、問題解決にはならず、むしろ事態を悪化させるリスクがあります。

この点で「餌をあげることが動物愛護」という考え方には誤解があると言えます。動物をかわいそうに思い、餌を与える行為自体は善意から来るものであることは理解できますが、それだけでは猫の健康や地域の環境にとって最善の策とは言えません。餌を与えることで野良猫が繁殖し続ければ、ふん尿問題や騒音、ゴミの散乱など、地域社会に大きな負担をかける結果となります。これが悪化すると、最終的には行政による猫の捕獲や駆除が行われることになり、猫にとっても悲惨な結末を迎えることになります。

したがって、本当に動物を守るための行動は、単なる餌やりではなく、地域猫活動のような猫の適正な管理と地域との共生を目指すものです。地域猫活動は、猫が不必要に増えないようにしながら、地域の環境も守り、猫と人が共に暮らすための持続可能な方法であり、動物愛護の本質を体現しています。

参照:環境省 - 人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト

野良猫への餌やりがダメな理由に関する法律と対策

餌やりに関わる法律の規制内容

野良猫への餌やりは、動物愛護管理法をはじめとする法律に基づき、厳しい規制を受けることがあります。この法律は、動物を愛護する目的を持ちながらも、動物の飼い主や管理者に対し、動物が他人に迷惑や損害を与えないよう適切に管理する責任を求めています。つまり、野良猫に餌を無責任に与える行為が、結果的に他人に迷惑をかける場合、法的な問題に発展する可能性があります。

具体的には、餌やりによって野良猫が増え、ふん尿による悪臭や騒音、ゴミの散乱といった問題が発生した場合、その行為は他人に迷惑をかける「不法行為」として扱われることがあります。また、餌を与えたことで猫の繁殖が加速し、その結果、地域住民に衛生上の被害や生活環境の悪化を招いた場合、餌やりを行った者がその責任を問われるケースもあります。

さらに、動物愛護管理法では、動物の所有者にはその動物が「他人に危害を加えないように努める義務」が定められています。野良猫の場合、明確な飼い主がいないため責任の所在が曖昧になりますが、無責任な餌やりによって猫の生活圏が拡大し、周辺住民に迷惑をかけた場合には、餌やりを行った者が実質的な管理者として見なされ、法的責任を負うことがあります。

そのため、餌やりを行う際には、自分の行為が地域に与える影響や、周囲の環境にどのような問題を引き起こすかを考慮し、責任ある行動をとることが求められます。法律や条例に違反しないためにも、野良猫に餌を与える場合は、不妊去勢手術や衛生管理といった持続可能な取り組みを考慮することが重要です。

餌やりが保健所に通報されるケース

野良猫への餌やりが保健所に通報されるのは、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合が多いです。餌を与えることで猫が集まりやすくなり、その結果として発生するふん尿やゴミの散乱が大きな問題となります。野良猫が餌場に定着すると、特定のエリアで悪臭や衛生問題が深刻化し、これが住民の不満や苦情につながるのです。

さらに、野良猫が増加すれば、夜間の鳴き声やゴミをあさる行動によって騒音や物損被害も発生します。このような状況が長引くと、地域全体の生活環境が悪化し、住民から保健所への通報が相次ぐことになります。特に、餌を与えた後の適切な管理が行われていない場合、野良猫の繁殖によって問題がさらに拡大し、保健所が介入せざるを得ない状況になることもあります。

また、保健所に通報されるもう一つの要因は、衛生リスクです。野良猫は寄生虫や病気を媒介する可能性があり、これが地域住民の健康を脅かす恐れがあるため、保健所は状況を確認し、必要に応じて対応を行います。このように、無責任な餌やりは住民だけでなく、猫自身にも過酷な環境を招く可能性があり、問題の解決には慎重な行動が求められます。

野良猫問題に対する保健所の役割と対応

保健所は、地域で発生する野良猫問題に対応する重要な役割を担っていますが、その対応にはいくつかの限界があります。まず、法律の制約により、保健所は一般的に野良猫の捕獲や駆除を直接行う権限を持っていません。特に、健康な野良猫の場合、行政が対応できる範囲は非常に限られています。保健所が関与できるのは、大けがをしている猫や、明らかに病気の猫など、緊急性が高いケースに限られることが多いです。

そのため、保健所の対応は主に、地域住民や飼い主に対する指導や啓発活動に重点を置いています。例えば、野良猫の餌やりがもたらす問題について、住民に対して説明し、適切な管理を促すことが主な役割です。また、野良猫の数を減らすためには、不妊去勢手術が有効であることを伝える啓発活動も行っています。保健所は地域猫活動の推進にも力を入れており、地域全体での問題解決を目指す取り組みをサポートします。

具体的な対応策として、保健所は、猫の不妊去勢手術に対する補助金の提供や、地域猫活動を行うボランティアや団体と連携し、猫の数を適切に管理する方法を提案します。これにより、無計画な餌やりを防止し、野良猫の繁殖を抑制するための持続可能な方法を広めていくことが目的です。

このように、保健所の役割は野良猫問題の即時解決というより、長期的に地域全体で取り組むべき課題に対するサポートに重きを置いています。保健所は法律の枠内でできることを最大限に行いながら、住民との協力を通じて、野良猫問題の根本的な解決を目指しています。

自治体の条例で定められた罰則とは

自治体ごとに、野良猫への餌やりに対して罰則を設けている場合があります。これは、餌やりが原因で地域の生活環境が悪化し、住民に多大な迷惑をかける事例が増加しているからです。具体的には、餌やりが原因で発生する悪臭、猫の鳴き声、ふん尿による衛生問題、さらには猫が集まることによるゴミの散乱などが主な問題として挙げられます。これらが生活環境に深刻な影響を与える場合、自治体は条例に基づいて指導や警告を行い、それに従わなければ罰金や過料といった罰則が科されることがあります。

例えば、京都市では「野良猫への餌やりが適切に行われない場合、市長は勧告や命令を出すことができ、それに違反すれば罰金が科せられる」と定められています。また、東京都荒川区の条例でも、餌やりによって鳴き声や悪臭、環境への被害が生じた場合には、自治体が指導を行い、それでも改善されない場合には罰則が適用されることがあります。

このように、各自治体の条例では罰則の内容や適用範囲が異なり、罰金の金額や指導の手順も多様です。そのため、野良猫に餌を与える行為が地域社会にどのような影響を及ぼすかを十分に理解し、該当する地域の規定を事前に確認することが非常に重要です。餌やりが罰則の対象になる地域もあるため、無意識にトラブルを引き起こさないためにも、しっかりとした対策と理解を持った行動が求められます。

野良猫への餌やりがダメな理由について総括

合わせて読みたい!

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る

-

-

地域猫を勝手に飼うのはNG?正しい支援法とは【獣医師執筆】

地域猫が家に来るようになり、「地域猫を保護したい」「地域猫を勝手に飼うのは問題なのか」と悩んでいませんか?本記事では、地域猫をなぜ飼わないのかという背景や、勝手に飼うことで起こり得るトラブル、さらには ...

続きを見る

-

-

地域猫活動が逆効果とならないための工夫とは【獣医師執筆】

地域猫の取り組みは、猫と人が共に暮らせる地域社会を目指す活動ですが、現場では「地域猫 逆効果」と感じられてしまうケースも少なくありません。例えば「餌やりが迷惑」「勝手に飼うのはやめて」などの声や、場合 ...

続きを見る