公務員獣医はつまらない――そう感じて検索している人は、「臨床と違ってやりがいが薄い」「仕事内容が地味」「年収も魅力がないのでは?」と不安を抱えていることが多いです。実際、公務員獣医師の仕事は犬や猫の診療ではなく、公衆衛生や家畜衛生といった“人と社会を守る業務”が中心になります。動物との直接的な関わりが少ないことや、配属による業務のギャップがストレスになるケースもあります。

一方で、年収の安定性や福利厚生、募集状況の広がりなど、将来設計という視点ではメリットも多く存在します。「思っていた仕事と違うだけで、つまらないわけではない」「向いている人とそうでない人がいるだけ」というのも実情です。

この記事では、公務員獣医師の仕事内容、年収、募集事情、やりがい・ギャップ・適性まで、検索者の疑問に正面から答えます。読むだけで「自分には合うのか」「転職や異動を考えるべきか」が判断しやすくなるはずです。

公務員獣医がつまらないと言われる理由とは?

仕事内容:公衆衛生と家畜衛生の役割

公務員獣医師の仕事は、動物の診療だけではなく、人の健康や食の安全を支える社会的な役割が中心になります。主に「公衆衛生」と「家畜衛生」の2つの分野に分かれており、それぞれで求められるスキルや業務内容が異なります。

まず、公衆衛生分野では、保健所や保健福祉事務所などに配属され、食品衛生や生活衛生の監視を行います。例えば、飲食店や食品製造業者に対して営業許可を出したり、衛生状態のチェックをしたりする業務があります。食中毒が発生した際には、原因調査や再発防止のための指導も担当します。また、動物愛護管理も重要な仕事の一つで、捕獲された犬猫の健康状態を確認したり、ブリーダーやペット業者への監視指導を行ったりします。衛生管理の現場に関わるため、対人業務や法令の理解が欠かせません。

一方で、家畜衛生分野は畜産農家やと畜場、食鳥処理場などが主な職場です。ここでは、牛・豚・鶏といった家畜の健康管理や感染症の発生予防、病性鑑定などを行います。と畜検査では、病気や異常がある食肉を流通前に排除し、安全性を確保します。さらに、家畜伝染病の発生が疑われる場合には、迅速な検査や封じ込め対応が求められます。農家への衛生指導やワクチンの普及啓発も重要な仕事で、多くの現場が関係する職種です。

このように、公務員獣医師の仕事は動物を治療することよりも、人の生活や社会全体を守る役割に重点が置かれています。臨床経験がある人には慣れない分野に感じる場合もありますが、そのぶん影響力の大きい仕事だといえます。いずれの分野でも、法律・感染症・検査・指導など多角的なスキルが必要とされるため、幅広いキャリア形成が可能です。

年収と手当の基本水準

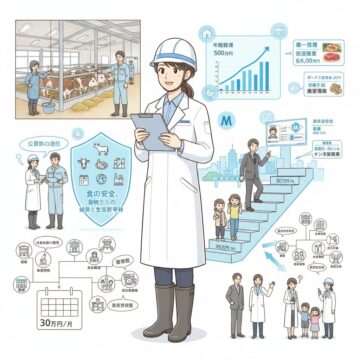

公務員獣医師の年収は、民間の動物病院勤務と比較すると安定性が高く、昇給ペースも明確に決められています。結論から言えば、30代前半で年収500万円台、40代で600万円前後に到達することが一般的です。年齢や勤続年数に応じて昇給する仕組みのため、長く働くほど収入は着実に増えていきます。

基本給は自治体が定める俸給表に基づいており、新卒の場合は月給30万円前後からスタートするケースが多いです。また、獣医師は医療系や技術系の専門職として扱われるため、行政職とは異なる給料表が適用される場合もあります。ただし、若いうちは民間病院より高く感じないこともありますが、年数を重ねると安定感が強くなります。

手当についても複数の種類があります。例えば、地域手当や住居手当、扶養手当、通勤手当が標準的に支給されます。地域手当は都市部のほうが高く、自治体によって最大20%近く支給されることもあります。さらに、期末・勤勉手当(いわゆるボーナス)は年間4.5ヶ月分前後が目安で、年収に大きく影響します。特に賞与が安定している点は、公務員ならではの強みです。

一方で、注意点として昇給ペースに個人差が出にくいことが挙げられます。成果に応じた大幅な給与アップは期待しづらく、役職や年齢に応じて上がっていく仕組みです。また、残業が少ない場合は時間外手当もあまり加算されません。高収入よりも安定を重視する人に向いた環境です。

これらを踏まえると、公務員獣医師の年収は突出して高くはないものの、生活の基盤を整えやすく、長期的な安心感が得られる働き方と言えます。安定・福利厚生・ワークライフバランスなどを重視する人にとっては、魅力ある職種といえるでしょう。

異動や配属で感じるギャップ

公務員獣医師の職場は一か所に固定されるわけではなく、数年ごとに異動や配属替えがあります。この制度は幅広い経験を積めるという利点はあるものの、現場で戸惑いやギャップを感じる原因にもなります。特に、動物と直接関わる仕事を望んで公務員になった人にとって、公衆衛生系の部署に配属されると「思っていた仕事と違う」と感じやすくなります。

家畜保健衛生所では家畜の診療、防疫、農家指導などが中心ですが、保健福祉事務所では飲食店や美容室の許可・監視、旅館や公衆浴場の衛生管理など、人中心の業務が増えます。このように、動物との接点が薄い部署に移ると、獣医師としての専門性を発揮しにくく、やりがいを見失うこともあります。

さらに、異動によって仕事内容だけでなく勤務地や人間関係も大きく変わります。例えば、県庁や本庁に異動する場合、デスクワーク中心となり、会議や資料作成が主な業務になります。現場仕事を希望する人ほど「獣医師である意味を感じにくい」と感じやすくなるでしょう。

ただし、この配属制度にはキャリア形成の観点でメリットもあります。行政職との連携、制度づくりへの関与、将来的な管理職への道など、臨床にはない経験を積める点は公務員ならではです。結局のところ、異動によるギャップの感じ方は、働く目的や価値観によって大きく変わるということです。

殺処分や事務業務の現場負担

公務員獣医師の仕事の中でも、精神的な負担になりやすい業務の一つが「殺処分」と「事務作業」です。動物愛護センターや保健所では、引き取り手のない犬猫を保護し、譲渡に向けた対応を行いますが、すべての命を救えるわけではありません。やむを得ない場合には安楽死処置を行うこともあり、この対応に抵抗を感じる人は少なくありません。

また、保護された動物の健康チェック、感染症の確認、譲渡判定なども獣医師の役割ですが、精神的な葛藤を伴うケースもあります。特に、命を扱う業務に期待や理想を抱いて就職した人ほど、「助けられない現実」と向き合うことで仕事をつまらなく感じてしまう傾向があります。

さらに、公務員獣医師は動物関連業務以外にも多くの事務作業を担います。例えば、監視指導の記録、許可申請の処理、会議資料の作成、研修報告書、照会対応、統計データの整理など、書類仕事が日常的に発生します。現場に出るよりパソコンに向かう時間が長くなることも多く、「獣医師というより事務職に近い」と感じる声もあります。

もちろん、これらの業務は社会の仕組みや安全を支える重要な役割です。しかし、臨床経験を活かしたい人や動物との接点を求める人にとっては、理想とのズレを感じやすい部分でもあります。前述の通り、公務員獣医の業務は「人と社会のための仕事」という視点が強いため、動物中心の働き方をイメージしていると負担や違和感が生じやすくなります。

精神的・事務的な負担を理解したうえで働く姿勢を持てるかどうかが、満足度に大きく関わるポイントだといえるでしょう。

ワークライフバランスの実情

公務員獣医師は「安定していて休みも取りやすい」というイメージを持たれがちですが、実際には勤務先や担当業務によって働き方は大きく変わります。まず、基本的な勤務時間は7時間45分で、土日祝日は休みという自治体が多く、年間の有給休暇や特別休暇も制度として整っています。定時退庁日や連続休暇取得の推進など、制度面ではワークライフバランスが整っているように感じるでしょう。

ただ、すべての現場が一律に働きやすいわけではありません。例えば、家畜衛生分野では鳥インフルエンザなどの家畜伝染病が発生した場合、深夜や休日に出動が必要になることがあります。緊急時は長時間の現場対応や消毒作業が発生し、体力的にも負担が大きくなりがちです。

一方、食肉衛生検査所ではと畜スケジュールに合わせて勤務するため、早朝出勤が必要なケースがあります。業務自体は比較的ルーティン化されていますが、繁忙期や想定外の状況では残業も発生します。動物愛護センターや保健所では苦情対応や動物の引き取りなどが重なると精神的にも疲れやすく、帰宅が遅くなる日もあります。

もちろん、民間の動物病院と比べると夜勤やオンコール対応が少なく、育児や家庭との両立はしやすい環境です。産休・育休制度や時短勤務制度も整っており、特に女性獣医師にとっては長期的に働きやすい職場と言えます。実際に、育児休業取得率が高い自治体も増えています。

つまり、公務員獣医師のワークライフバランスは「部署によって差がある」「突発的な業務は避けられない」「それでも民間より安定はしている」というのが現実です。働き方のギャップを感じないためには、希望する分野だけでなく、配属先ごとの働き方を理解しておくことが大切です。

やりがいと社会的役割

公務員獣医師の仕事は、民間の臨床獣医師とは目的も対象も大きく異なります。ペットを直接治療するのではなく、人や社会全体の健康・安全を守ることが中心となるため、「やりがいをどこに見出すか」で満足度が変わってきます。

まず、公衆衛生分野では、飲食店の衛生管理や食中毒対応、狂犬病予防、動物取扱業者の監視など、住民の安心を支える役割を担います。保健所では、地域住民からの相談や苦情に対応することもあり、人との関わりが多い職種です。感謝される場面は多くありませんが、地域の衛生問題を未然に防ぐという重要な使命があります。

家畜保健衛生所では、家畜伝染病の検査や防疫指導、農家との連携が中心です。農業経営や食の供給に直結する現場のため、専門性を活かした支援が評価されやすく、成果を実感しやすい環境です。また、畜産試験場などでは新たな技術開発や調査研究に携わる機会もあります。

動物愛護行政では、保護された犬や猫の健康確認、譲渡支援、適正飼養の啓発などが主な業務です。すべての命を救えるわけではないため葛藤もありますが、譲渡や再出発につながる支援ができたときに大きな達成感を得られます。

さらに、公務員獣医師は「社会的インフラを守る専門職」としての意義もあります。食の安全を確保し、感染症から人と動物を守るという役割は、目立たなくてもなくてはならない存在です。災害時や緊急時には医療・保健行政と連携し、現場での対応にあたることもあります。

つまり、公務員獣医師のやりがいは「直接的な感謝」よりも「社会に貢献している実感」から生まれやすい仕事です。動物との触れ合いよりも社会的役割を重視できる人に向いており、働き方や価値観によって感じ方が大きく変わる職種と言えるでしょう。

公務員獣医は本当につまらない?向いている人と選択肢

向いている人の特徴と見極め方

公務員獣医師は、動物と社会の両方に関わる職業ですが、臨床獣医師とは求められる資質が異なります。適性を理解しないまま就職すると「つまらない」「思っていたのと違う」と感じやすくなるため、事前に自分との相性を見極めることが重要です。

まず、公務員獣医師に向いている人の特徴として「社会全体への貢献に価値を感じられるかどうか」が挙げられます。病気の家畜を治療するよりも、感染症を未然に防ぐ役割が中心となるため、“目に見えにくい成果”を支えとして働けるかがポイントです。また、人との関わりが多い仕事のため、農家や住民、事業者などに対して指導・説明する力も求められます。

さらに、ルールに沿って仕事を進めるのが得意な人は向いています。法律や条例に基づいて判断する業務が多く、独自判断よりも正確性が重視されるためです。逆に、「自分の裁量で診療したい」「動物と直接関わる仕事を続けたい」と考えている人は、公衆衛生系の部署で物足りなさを感じやすいでしょう。

もう一つ重要なのは、異動に対する柔軟性です。数年ごとに部署が変わることは珍しくなく、食品衛生、動物愛護、家畜防疫など全く違う分野を経験することになります。環境の変化にストレスを感じにくい人や、新しい分野を吸収するのが得意な人には向いています。

見極め方としては、自治体の説明会やOB・OG訪問、インターンなどを通じて仕事内容を具体的に把握することが効果的です。特に「獣医師=臨床」というイメージが強い人は、公務員獣医師の役割と価値を事前に理解しておくことで、働き始めてからのギャップを避けやすくなります。

キャリアパスと活かせる分野

公務員獣医師のキャリアは、民間の臨床獣医師とは違った広がりを持っています。特に、公衆衛生・家畜衛生・食品安全・動物愛護など、多岐にわたる分野で経験を積める点が特徴です。働きながら専門性を高めることもできるため、「将来どう活かせるのか」を理解しておくとキャリアの見通しが立てやすくなります。

まず、地方自治体で働く場合は「家畜保健衛生所 → 食肉衛生検査所 → 保健所」といったローテーションが一般的です。経験を積むことで主任、係長、課長といった管理職への昇進も可能です。実務経験をもとに、本庁勤務や政策立案に関わる道も開かれています。

一方、国の機関で勤務する国家公務員獣医師は、農林水産省や環境省などで家畜感染症対策、輸出入管理、政策づくりなどに携わります。将来的には国際機関や専門研究機関への出向・転籍も視野に入ります。

また、公務員としての経験を民間に活かすケースもあります。例えば以下のような進路です。

・製薬会社や飼料メーカーへの転職

・食品安全や衛生管理のコンサルタント

・動物福祉団体やNPOでの活動

・大学や研究機関での教育・研究職

特に、「感染症対策」「衛生管理」「行政対応」「検査技術」などは民間企業でも高く評価されるスキルです。さらに、家畜防疫や食品衛生の現場経験は、実務で応用しやすく、資格取得にもつながります。

公務員獣医師として長く働き続ける道もありますが、キャリアの幅を広げたい人にとっても選択肢は豊富です。活かせる分野は臨床や研究に限らず、行政・産業・国際協力など広範囲に及ぶため、「専門職として何を軸にするか」を早めに意識しておくと将来の選択がしやすくなります。

年収アップを目指す選択肢

公務員獣医師として働く場合、年収は「俸給表」「地域手当」「賞与」「諸手当」によって決まります。基本的には年功序列型の給与体系であるため、若いうちから大幅な昇給を狙うのは簡単ではありません。ただし、全く年収アップの道がないわけではないので、どのような選択肢があるか整理しておくと将来に役立ちます。

まず一つ目の方法は「役職昇任」です。主任・係長・課長補佐などの職階に昇格することで基本給と管理職手当が加算され、年収は数十万円単位で変わります。特に獣医師は資格職で人材不足の自治体も多いため、昇任スピードは一般行政職より早い傾向があります。

二つ目の方法は「勤務地による手当の差を活用すること」です。都市部では地域手当が10~20%つくケースが多く、同じ年齢・経験でも地方より年収が高くなることがあります。逆に、離島や僻地では特別勤務手当が加算される自治体もあります。

三つ目の選択肢として「国家公務員への転職」もあります。農林水産省・厚生労働省・動物検疫所などでは、職種によっては地方公務員より年収が高くなる場合があります。転勤や忙しさの負担は増えますが、給与面や手当の水準を重視する人には現実的なルートです。

さらに「専門性を活かしたキャリア転換」も視野に入ります。食品安全や動物医薬品の知識を活かして民間企業(製薬会社・飼料メーカー・検査機関など)へ転職すると、年収700万円以上を狙えるケースもあります。行政経験を評価されるため、40代以降でのキャリア採用例も少なくありません。

もちろん、大幅な収入を求めるのであれば開業・非常勤併用・大学教員などの選択肢も存在します。しかし、公務員として安定を維持しつつ年収アップしたいなら、昇任・勤務地選択・キャリア転換の3点が主な現実的手段となります。

募集状況と応募要件の確認

公務員獣医師を目指すうえで、募集状況と応募要件の把握は欠かせません。自治体や国の機関によって募集時期・年齢制限・試験内容が大きく異なるため、タイミングを逃さないことが重要です。

まず、地方公務員獣医師の募集は「随時募集」と「年1回の定期募集」の2パターンがあります。北海道・福岡・鹿児島などは通年採用を実施している自治体も多く、人手不足を背景に応募期間が長く設定される傾向があります。一方で、東京都・神奈川県・埼玉県などは年に1回の試験方式を採用しており、受付期間が1~3週間程度に限られます。

応募要件として最も重要なのは「資格」と「年齢制限」です。基本的には獣医師免許取得者、または国家試験合格見込みであれば受験が可能です。経験不問の自治体が増えていますが、中途採用枠では「社会人経験〇年以上」や「臨床または衛生分野での実務経験」などが条件に含まれる場合もあります。

年齢制限については、緩和傾向が明確に進んでいます。以前は30歳以下が中心でしたが、現在では40代・50代まで応募可というケースが増えています。特に人材が不足している自治体では「59歳以下」「制限なし」といった募集も見られます。

試験内容は自治体によって異なりますが、主なパターンは以下の通りです。

・書類選考+面接のみ

・SPIまたは教養試験+面接

・小論文+面接

・専門試験+人物評価

若手採用では教養試験や専門試験を課す自治体が多く、中途採用は面接重視の傾向があります。また、国家公務員獣医師の場合は、農林水産省などでの採用となり、試験区分や職種区分によって条件が異なります。

募集情報は「各自治体の公式サイト」「公務員求人サイト」「獣医師会」「大学キャリアセンター」などで確認できます。さらに、採用説明会やオンライン相談会が行われることもあるため、情報収集を早めに始めるとチャンスを逃しません。

応募を検討している段階であれば、自分の年齢・経験・配属希望エリアを踏まえて候補を複数チェックし、応募期間や試験方式を比較しておくと準備がスムーズに進みます。

転職・異動の判断ポイント

公務員獣医師として働いている人の中には、「仕事内容が合わない」「臨床に戻りたい」「年収や勤務地に不安がある」と感じる人もいます。その一方で、異動や配属変更によって改善できるケースもあるため、退職や転職を決める前に判断材料を整理しておくことが大切です。

まず押さえておきたいのは、公務員獣医師には数年ごとに異動があるという前提です。食肉衛生検査所・保健所・家畜保健衛生所・本庁など、仕事内容が大きく変わるため、同じ部署で長く働けるとは限りません。今の業務に違和感があっても、次の異動で環境が変わる可能性があります。

判断する際の主なポイントは次の通りです。

・仕事内容に対する適性はあるか

・精神的な負担が慢性的かどうか

・今の給与や手当で生活設計ができるか

・異動希望を出す余地はあるか

・家族や生活環境とのバランスが取れるか

・今後のキャリアに繋がる経験かどうか

職場内で異動願や配置相談が可能な場合は、まず現職での改善策を検討する方がリスクは低くなります。特に「殺処分業務」「住民対応」「公衆衛生中心の事務職」に強いストレスを感じる人は、家畜衛生や研究系部署を希望することで適応できる場合があります。

一方で、以下のような状況であれば転職を視野に入れても不自然ではありません。

・長期間配属の見直しが期待できない

・収入面が将来設計に合わない

・臨床スキルが失われることに不安がある

・行政職そのものに違和感がある

・育児や生活拠点との両立ができない

公務員から民間企業や臨床への再転職は珍しくなく、行政経験が評価される就職先も存在します。特に製薬企業、検査施設、家畜関連団体、自治体委託の非常勤などは選択肢に入りやすい領域です。

異動と転職のどちらを選ぶにしても、「今の不満が一時的か構造的か」を整理すると判断しやすくなります。焦って辞める前に、自分の希望と制度上の動きやすさを一度棚卸ししてみることが重要です。

公務員獣医はつまらない?年収や働き方の真実について総括

合わせて読みたい!

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る