「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わないのか」といった考えに納得できない人も少なくありません。また、地域猫と野良猫の違いが曖昧なまま活動が進んだり、住民とのあいだで反対やトラブルが起きていたりすると、「活動自体が逆効果では?」と感じるのも自然です。糞尿問題や餌やり禁止の張り紙、猫がいなくなったケースなど、感情的な対立が表面化する地域もあります。さらに、地域猫の寿命や病気になったらどうするのかといった問題も、十分に知られていないまま議論されることがあります。この記事では、こうした声や疑問に丁寧に向き合いながら、地域猫活動の実態とその目的、抱える課題と現実的な対応策について、獣医師がわかりやすく解説していきます。

地域猫活動が頭おかしいと言われる理由

地域猫活動とは何か

地域猫活動とは、野良猫と人間が共に暮らせる地域づくりを目指し、猫を地域全体で見守り・管理していく取り組みです。この活動の基本的な方針は「TNR」と呼ばれる方法に基づいています。TNRとは「Trap(捕獲)」「Neuter(不妊・去勢手術)」「Return(元の場所に戻す)」の頭文字を取った略称であり、猫の繁殖を抑制しながら地域内での存在を認める共存型の解決策といえます。

もともと、野良猫の繁殖や糞尿被害、夜鳴きなどを理由に、自治体による捕獲・殺処分が行われてきました。しかし、こうした対応は一時的なものであり、根本的な解決にはつながらなかったのです。そこで注目されたのが、地域住民やボランティアによる協働型の「地域猫活動」でした。この活動により、猫の命を奪うことなく数をコントロールし、生活環境の改善を図ることが可能になります。

地域猫活動では、手術を受けた猫には「耳カット」を施します。これは視覚的に手術済みであることを示すためであり、重複捕獲を避ける効果があります。加えて、猫たちの食事や排泄にも配慮し、決まった時間・場所で餌を与えたり、屋外トイレを設置したりといった環境整備が行われます。

この活動は単なる「餌やり」ではありません。地域の理解と協力のもと、猫の命を守りながらも地域の暮らしを守るバランスが求められます。活動には明確なルールがあり、それを守ることで初めて、猫と人が安心して共存できる状態が実現するのです。地域猫活動は、行政・ボランティア・住民それぞれの協力があって成り立つ、持続可能な地域社会づくりの一環と言えるでしょう。

地域猫の餌やりルールの重要性

地域猫活動において、餌やりは猫の命を支える重要な行為ですが、同時に最も誤解されやすく、トラブルになりやすい部分でもあります。そのため、ルールを守った餌やりを徹底することが、活動の成功には欠かせません。

まず第一に、餌やりの「時間」と「場所」を決めておく必要があります。猫にとっても生活リズムが安定し、餌を求めて他人の敷地に入ることが減ります。また、決められた場所以外での餌やりは近隣住民とのトラブルの原因となるため、地域のルールに基づいた行動が重要です。

次に、餌の「管理」も大切です。置き餌をすると、猫以外の動物(カラス、ネズミなど)を呼び寄せ、衛生環境が悪化する恐れがあります。餌を与えるときは必ずその場に立ち会い、食べ終えた後は容器ごと片付けるようにします。この一手間を怠ると、「無責任な餌やり」とみなされ、地域猫活動全体への信頼を損なう結果にもなりかねません。

さらに、餌を与える人同士、あるいは地域住民との「コミュニケーション」も不可欠です。活動を理解してもらうには、日頃からの説明や対話が効果的です。たとえば「耳カットされている猫は手術済みで、餌やりも時間・場所を決めて行っています」といった情報を共有するだけでも、印象が大きく変わります。

このように、餌やりルールを守ることは、猫の健康を保つだけでなく、地域との良好な関係を築くためにも必要不可欠です。無秩序な餌やりはかえって猫への風当たりを強めることになりかねません。だからこそ、責任ある行動が、地域猫活動を支える大きな力となるのです。

地域猫のトイレの設置方法

地域猫活動を円滑に進める上で、糞尿トラブルの対策は避けて通れない課題です。特に、猫が他人の庭や駐車場に排泄することが原因で、住民との対立が起きるケースも少なくありません。こうした問題を未然に防ぐために有効なのが、地域猫専用のトイレを設置することです。

まずトイレの設置場所としては、人通りが少なく、猫が安心して利用できる静かな場所が適しています。日陰や軒下、茂みの陰など、猫が好んで立ち寄る場所を観察して決めるとよいでしょう。また、雨風をしのげる場所であれば、衛生管理がしやすくなり、臭いの拡散も抑えられます。

トイレの作り方にはいくつかの方法がありますが、もっとも手軽なのは大型プランターを使用する方法です。底に穴を開け、水はけの良い状態にしてから、底に砂利を敷き、その上に園芸用の土または猫砂を入れます。猫が好んで使うように、表面にまたたびの粉を少量ふりかけるのも効果的です。複数の猫が利用することを考慮し、設置数は「猫の数+1」が理想とされています。

トイレの設置後は、定期的な清掃が欠かせません。最低でも1日1回は糞の除去と土のかき混ぜを行い、ふんわりとした状態を保つようにします。また、臭い対策としてEM菌スプレーや重曹を用いると、衛生面の不安も軽減されます。掃除が行き届かなくなると、猫は別の場所に排泄するようになるため、管理の継続が非常に重要です。

さらに、トイレの存在を地域住民に周知しておくことも大切です。「地域猫用トイレ設置中」といった看板を掲げることで、活動の透明性が高まり、住民からの理解や協力も得やすくなります。

このように、地域猫トイレは単なる排泄場所ではなく、猫と人間が共存するための仕組みのひとつです。丁寧な管理と地域との連携を通じて、猫にとっても人にとっても快適な生活環境を築くことが可能になります。

(理想的なトイレの個数は、地域猫の数+1です!)

地域猫における耳カットの意味と重要性

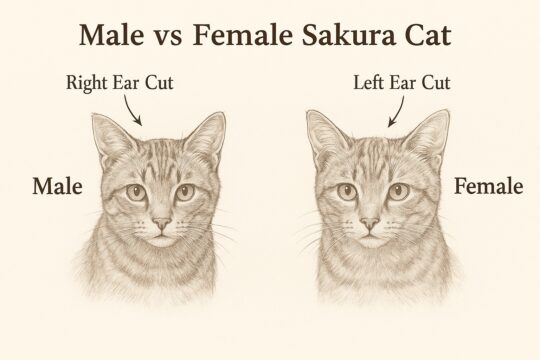

地域猫活動において「耳カット」は単なる見た目の処置ではなく、活動全体を円滑に進めるうえで非常に重要な役割を果たしています。耳カットとは、避妊・去勢手術を終えた猫の耳先をV字型にカットするもので、その形状が桜の花びらに似ていることから「さくら耳」とも呼ばれています。

この処置は手術時に全身麻酔をかけて行われるため、猫に痛みを与えることはありません。出血や感染のリスクも十分に管理されており、安全性が高い方法です。そのため、「かわいそう」といった印象だけで判断するのは誤解につながります。

耳カットの最大の意義は、手術済みの猫を視覚的に識別できる点にあります。屋外で暮らす猫は一匹一匹の識別が難しく、手術の有無を都度確認するのは現実的ではありません。耳カットがあることで、誰が見ても「この猫は繁殖の心配がない」と判断でき、再捕獲のリスクを減らせます。これは猫にとっても大きなストレス軽減につながります。

また、耳カットは地域住民への説明責任を果たす道具でもあります。耳にカットがある猫を見かけた住民が「この猫はきちんと管理されている」と理解することで、野良猫に対する不安や誤解が緩和されるのです。活動の信頼性向上にもつながり、ボランティアや行政との連携がよりスムーズに進みます。

一部の地域では、性別によって耳の左右を使い分ける(例:オスは右、メスは左)ことで、より詳細な情報を伝える工夫も行われています。ただし、耳カットの位置や形状は地域や団体によって異なることがあるため、活動地域ごとのルールを確認しておくことが望ましいです。

つまり、耳カットは「命を奪わずに繁殖を抑える」というTNR活動の本質を支える、実用的かつ人道的な方法です。このマークひとつで猫の未来が守られ、地域との共存が可能になります。見た目ではなく、その意味と意図を知ることで、耳カットへの理解と共感が広がっていくことが期待されます。

地域猫と野良猫の違いとは

地域猫と野良猫は、どちらも屋外で暮らしている猫であるという点では共通していますが、その扱い方や生活環境、周囲との関係性には明確な違いがあります。この違いを理解することは、猫との共生を考えるうえで重要な第一歩になります。

まず「地域猫」とは、TNR活動(Trap=捕獲、Neuter=避妊・去勢、Return=元の場所に戻す)の一環として、地域の住民やボランティアにより管理されている猫のことを指します。最大の特徴は、耳先にV字のカットが施されている点で、これは不妊・去勢手術済みであることを示す目印です。地域猫は手術を受けた後も屋外で暮らしますが、ボランティアや住民によって定期的に餌をもらい、必要に応じて健康チェックを受けたり、猫用トイレの設置などが行われています。つまり、地域社会が一体となってその猫を「見守る」という前提で成り立っているのです。

一方の「野良猫」は、誰からも継続的な世話を受けておらず、完全に自由な状態で生活している猫を指します。避妊・去勢手術がされていないケースが多く、繁殖が繰り返されることによって、地域に猫が増えてしまう原因となることもあります。また、食事や健康管理も不安定で、病気や怪我をしても治療されずに放置されることが多く、寿命が短くなる傾向にあります。糞尿被害や鳴き声などのトラブルから、周辺住民との摩擦が起きやすいのも特徴のひとつです。

このように、地域猫は「管理されている外猫」、野良猫は「放置されている外猫」と言い換えることもできます。耳カットの有無が見分けるひとつの手がかりとなり、対応の仕方も大きく異なります。野良猫の繁殖を防ぎ、地域との摩擦を減らすためには、地域猫という管理体制が非常に有効であると言えるでしょう。

地域猫をなぜ飼わないのか?

「地域猫として面倒を見るくらいなら、いっそのこと飼い猫にしてしまえばいいのでは?」という意見はよく耳にします。しかし、地域猫活動では「飼わない」ことに明確な意味があり、むやみに家庭に迎え入れることが必ずしも最善とは限りません。

地域猫は基本的に、もともと野良猫として外での生活に慣れている猫たちです。特に成猫の場合、突然室内に閉じ込められるような環境にストレスを感じることが多く、警戒心の強い猫であれば、人との距離を縮めること自体が難しくなる場合もあります。無理に飼い猫にしようとすることで、逆に健康を損ねたり、攻撃的になるなどの問題が起きることもあります。

また、地域猫活動の目的は、個人が猫を引き取って責任を負うことではなく、地域全体で野良猫の繁殖を抑え、共生のためのルールを整えることにあります。つまり「飼い猫」として個人の所有物にするのではなく、あくまで「地域全体で見守る存在」として、一定の距離を保ちつつ共に暮らすという考え方なのです。この形をとることで、1人の負担が大きくなりすぎず、継続的な猫の管理が可能になります。

さらに、地域猫活動では、避妊・去勢手術や医療費、餌代などをボランティアや地域の寄付でまかなっているケースが多く、飼育する場合はそれらをすべて個人で担う必要があります。生活環境や経済的事情により飼えない人が多い中、地域猫という仕組みは「飼えないけれど見守りたい」という思いを形にした柔軟な解決策と言えるでしょう。

このように、地域猫をあえて「飼わない」ことには、猫の性質や地域の事情、人との関係性を考慮した上での現実的かつ人道的な理由があるのです。無理に家庭に引き取るのではなく、地域で猫と共存していくという発想そのものが、地域猫活動の根幹を支えています。

地域猫活動が頭おかしいという批判に対する対策

地域猫活動で発生するトラブル

地域猫活動は、野良猫の繁殖を抑え、地域との共生を図るための仕組みとして広がっていますが、すべての人が賛同しているわけではありません。そのため、活動が始まると同時にさまざまなトラブルが発生することもあります。これらの問題を事前に理解し、丁寧に対応していくことが、活動の継続には欠かせません。

もっとも多く聞かれるのは、住民間での意見の衝突です。猫好きな住民やボランティアにとっては、地域猫活動は命を守る善意の行動ですが、猫の存在によって日常生活に支障をきたしている人にとっては、歓迎できないものとなることもあります。とくに、糞尿や鳴き声、ゴミを荒らすといった被害に悩まされている人は、活動自体に強く反対する傾向があります。

次に、ルール無視の餌やりも大きなトラブルの要因です。地域猫活動では餌の時間や場所、清掃ルールが定められていることが多いのですが、これを守らない一部の人が「無責任な餌やり」をしてしまうことで、環境が悪化したり他の住民の反感を招くことがあります。結果として、地域猫活動全体が否定される事態に発展しかねません。

また、行政との連携不足も問題を大きくします。正式な届出をせず、独自の判断で猫を捕獲・手術・リリースするケースでは、地域の理解が得られず孤立することがあります。活動が正当に行われていても、第三者から見ると「勝手にやっている」ように映り、地域全体の信頼関係が崩れてしまうこともあるのです。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、説明責任と合意形成が不可欠です。地域住民への事前説明会の開催、自治会との連携、トラブル発生時の相談窓口の明示など、信頼を築くための行動が求められます。「猫を助ける活動だから理解されて当然」と思い込まず、反対意見にも耳を傾ける姿勢が何よりも大切です。

地域猫活動は猫だけでなく、人と人との関係性にも深く関わる社会的な活動です。その性質を踏まえたうえで、感情的な対立を避け、地域全体が納得する形で進めていくことが求められます。

地域猫の糞尿問題とその対策

地域猫に関して多くの住民が抱える不満のひとつが、糞尿による環境被害です。玄関先や庭、駐車場などに猫が排泄してしまうと、臭いや汚れ、衛生面での不安につながり、「猫はかわいいけど迷惑」と感じる人も少なくありません。この問題を無視すれば、いくら善意の活動でも地域の反感を買ってしまいます。

この課題に対する基本的な対策は、猫用トイレの設置と管理です。猫が排泄する場所を地域内に確保してあげることで、自然とほかの場所での被害を抑えることができます。猫はきれい好きな動物であり、トイレが整っていれば、そこを使う傾向があります。とくにプランターや砂場を使った簡易トイレは効果的です。周囲を囲んで飛び散りを防ぎ、マタタビ粉をふりかけると利用率も上がります。

ただし、設置するだけでは不十分です。定期的な清掃やメンテナンスが必須です。糞の除去や土の入れ替え、臭い対策として消臭剤の使用など、衛生的な環境を維持することが住民の理解を得るうえで非常に重要です。トイレが清潔であればあるほど、猫もそこを使い続ける傾向が強まります。

また、忌避剤の活用も有効です。猫がトイレにしてほしくない場所に対しては、猫避けスプレーや自然素材を用いた忌避剤を使うことで、排泄を防ぐことができます。これにより、トイレの場所を「してほしい場所」と「してほしくない場所」で明確に分けることが可能になります。

そして、地域全体での協力体制の構築も必要不可欠です。1人だけが努力しても、他の場所で問題が発生してしまえば意味がありません。住民同士でトイレの場所を共有したり、定期的に清掃を手分けして行うなど、共通のルールを設けることが活動の成功を左右します。

猫の排泄行為は自然な生理現象です。それを「迷惑」と切り捨てるのではなく、どう向き合い、どうコントロールするかが地域猫活動の要です。糞尿問題に正面から取り組む姿勢が、猫と人の健全な共生につながっていきます。

地域猫活動が逆効果になる場合とは

地域猫活動は、本来「野良猫の繁殖を防ぎ、猫と人が共に暮らせる地域環境をつくる」ための取り組みです。しかし、運用方法を誤ると、思わぬ形で逆効果となるケースがあります。善意の活動が地域の混乱や猫自身の不幸を招いてしまうのは避けなければなりません。

まず第一に、避妊・去勢手術が徹底されていない活動は、逆効果を招く代表的な例です。TNR(捕獲・手術・元の場所へ戻す)活動の要は、確実に手術を実施し、その猫が繁殖できない状態にすることにあります。ところが、「かわいそうだから」と手術を避けたり、「費用がないから」と途中でやめてしまうと、新たな子猫が生まれて個体数が増えてしまいます。これでは活動の目的が果たされず、むしろ問題が拡大することになります。

また、餌やりだけを行って管理を怠る場合も、近隣トラブルを引き起こす原因となります。餌を無制限に与えることで、猫が集まりすぎたり、他地域から新たな猫が流入したりすることがあり、その結果として糞尿被害や騒音、ゴミ荒らしなどが起こりやすくなります。猫の健康のためにも、餌やりにはルールと責任が伴うという認識が必要です。

次に、地域住民の理解や協力を得ずに活動を進める場合も、かえって反感を買いやすくなります。とくに、猫に好意を持っていない住民にとっては、勝手に猫を増やしているように見えることもあるため、活動者が孤立するリスクが高まります。説明や合意形成を省いたまま始めると、のちに行政とのトラブルや住民間の対立を招く恐れもあるのです。

さらに、活動を担う人員や資金が不足している状態で始めてしまうと、持続可能性が失われます。猫の数に対して手が足りず、清掃や健康管理が不十分になると、かえって不衛生な状態を招くことになり、近隣の印象も悪化します。中途半端な支援体制では、活動そのものが信頼されなくなる可能性もあります。

つまり、地域猫活動は「やること」自体よりも、「どうやるか」が重要です。適切なルール、地域との連携、継続可能な仕組みが整っていなければ、いくら善意でもかえってマイナスに作用してしまうことがあるのです。猫のため、地域のため、そして活動者自身のためにも、「逆効果」を防ぐ視点を忘れてはなりません。

地域猫がいなくなった場合の対処法

日頃見かけていた地域猫の姿が突然見えなくなると、「どこに行ったのだろう」「何かあったのではないか」と心配になるものです。地域猫が姿を消した場合、慌てずに状況を把握し、段階的に確認することが大切です。

まず最初に考えられるのは、猫が一時的に縄張りを変えた可能性です。特にオス猫は行動範囲が広く、発情期や新たな餌場を求めて別のエリアへ移動することがあります。このようなケースでは数日〜数週間後に戻ってくることも少なくありません。猫がよくいた場所に餌がなくなった場合や、新しいボス猫が現れたことで追いやられた可能性も考えられます。

次に、猫がけがや病気で隠れているというケースもあります。猫は体調が悪いと人気のない場所に身を潜める習性があるため、近隣の物陰や空き家の裏など、目立たない場所を確認してみましょう。地域の動物病院や保健所に問い合わせれば、保護された猫が預けられているかどうか確認できることもあります。

また、誰かが保護して飼い始めた可能性もあります。特に人懐っこい猫や見た目がきれいな猫は、善意の第三者が保護して家に連れて帰ったという事例も多いです。近所に聞き込みを行ったり、自治会や掲示板、SNSなどを使って情報を集めてみると、手がかりが得られるかもしれません。

他にも、地域猫活動に反対する人によって猫が捕獲され、遠くに移されたり保健所に通報されてしまうといった事例もあります。この場合、早急に行政機関に連絡して確認を取りましょう。特にTNR済みで耳カットがある猫であれば、保護対象になることもあり、誤って処分されるリスクを下げられます。

また、猫が道路で事故に遭ってしまった可能性も否定はできません。交通量の多い地域では、残念ながらそのようなケースも報告されています。道路沿いで異変がないか確認したり、自治体に問い合わせて記録の有無を確認するのも手段の一つです。

どのような場合であっても、まずは落ち着いて「いつ・どこで・どの猫が」いなくなったのかを整理し、地域の関係者や行政と情報を共有することが大切です。地域猫の命を守るには、日常的な観察と連携体制が不可欠です。万が一に備えて、普段から猫の写真や特徴を記録しておくと、いなくなった際の対応も迅速に行えます。

地域猫の寿命と健康管理について

地域猫の寿命は、一般的に飼い猫よりも短くなる傾向があります。外で暮らす猫は、気温の変化、交通事故、ケンカによる怪我、感染症など、さまざまなリスクにさらされているためです。平均的な寿命はおおよそ3〜5年とされており、飼育されている猫の10〜15年と比べると短命です。ただし、地域猫活動が適切に機能している場所では、環境の整備や健康管理が行き届き、10年以上生きる猫も珍しくありません。

まず、健康管理で最も重要なのが避妊・去勢手術の実施です。これは単に繁殖を防ぐだけではなく、発情期のストレスやケンカ、感染症のリスクを大幅に減らすことができます。また、定期的に餌を与えることで栄養状態を安定させ、体力を保つことも寿命の延長に繋がります。地域猫活動では、ボランティアが決まった時間と場所で餌を与えることが推奨されています。

また、清潔なトイレの設置と周囲の清掃活動も健康維持に役立ちます。糞尿が放置されると寄生虫や細菌が増え、猫にも人間にも悪影響を及ぼします。トイレの設置場所を工夫し、消臭・除菌対策を行いながらこまめに清掃することが求められます。

さらに、定期的な観察も健康管理には欠かせません。日々の様子を見て、食欲の変化や歩き方、毛並みの状態をチェックすることで、早期に異常を発見することができます。活動に関わる人たちが情報を共有し、異常があればすぐに対応できる体制を整えることが大切です。

ワクチン接種や駆虫も理想的ではありますが、地域猫すべてに実施するのは現実的に難しい場合もあります。可能な範囲で対応し、最低限の健康管理が継続できるような体制を作ることが望まれます。

つまり、地域猫の寿命を延ばすには、日常的なケア、環境整備、地域との連携が不可欠です。猫の健康を守る取り組みが、その地域全体の衛生と共生意識を高めることにもつながります。

地域猫が病気になったらどうするか

地域猫が病気になったときは、スピーディーで適切な対応が重要になります。野外で暮らす猫は、体調不良を隠す傾向があり、気づいたときにはすでに深刻な状態であることも少なくありません。そのため、普段から猫の様子を観察し、異変を感じたら早めに行動することが求められます。

まず、明らかに具合が悪い猫を見つけたら、無理に追いかけたり触ろうとせず、まず様子を観察しましょう。呼吸が荒い、食欲がない、目ヤニがひどい、ぐったりして動かないなどの症状があれば、病気や怪我の可能性が高いです。周囲に他の猫や人が近づかない場所に移動していたら、隠れて静かに回復しようとしていることもあります。

次に、地域猫活動をしている団体やボランティアと連携し、捕獲の準備を行います。病気の猫を動物病院に連れて行くには、安全かつ確実に捕まえる必要があります。このとき、捕獲器やキャリーケースを使用し、猫にストレスを与えないように注意しましょう。ボランティア団体には、こうした状況に慣れた人も多く、アドバイスをもらうことでスムーズに対応できることがあります。

動物病院では、猫の状態に応じて治療が施されますが、費用が発生する点にも注意が必要です。地域猫活動では、あらかじめ医療費のための寄付金を募ったり、自治体の助成制度を活用することで、治療にかかる経済的負担を減らすことも検討されています。費用が捻出できない場合には、無料または低料金で対応してくれる協力動物病院を探すのも選択肢のひとつです。

病気の猫が回復しても、再び外で生活するのが難しいケースもあります。その場合は、一時的な預かりや里親を探す必要が出てくるため、地域やネットワーク内での情報共有と協力が不可欠です。病気が慢性化している猫、または高齢である場合には、最期まで見守る「終生ケア」も考えなければならないでしょう。

このように、地域猫が病気になったときの対応には、観察・連携・医療・資金・その後の居場所という一連のステップが求められます。1人では難しくても、地域全体で支える体制があれば、猫にとってもより良い未来を築くことができます。猫の命に寄り添うことは、地域の優しさと責任の証でもあるのです。

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントについて総括

合わせて読みたい!

-

-

地域猫活動が逆効果とならないための工夫とは【獣医師執筆】

地域猫の取り組みは、猫と人が共に暮らせる地域社会を目指す活動ですが、現場では「地域猫 逆効果」と感じられてしまうケースも少なくありません。例えば「餌やりが迷惑」「勝手に飼うのはやめて」などの声や、場合 ...

続きを見る

-

-

地域猫の暑さ対策を獣医師が丁寧にわかりやすくアドバイス!

夏の厳しい暑さは、地域猫にとって大きな脅威です。私たち人間がクーラーの効いた室内で過ごす一方、地域猫は直射日光の下や熱を持ったアスファルトの上で命の危険にさらされています。特に気温が30度を超える日に ...

続きを見る

-

-

捕獲器なしで野良猫を保護する方法と注意点とは【獣医師執筆】

野良猫を保護したいと思っても、捕獲器が手元にない状況では「どうすればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。実際、「野良猫 保護 捕獲器なし」という方法を探す方は増えており、失敗しない ...

続きを見る

-

-

地域猫を勝手に飼うのはNG?正しい支援法とは【獣医師執筆】

地域猫が家に来るようになり、「地域猫を保護したい」「地域猫を勝手に飼うのは問題なのか」と悩んでいませんか?本記事では、地域猫をなぜ飼わないのかという背景や、勝手に飼うことで起こり得るトラブル、さらには ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】さくら猫の耳カットと左右性別ルールを徹底解説!

さくら猫の耳に入ったV字型のカットを見て、「かわいそう」と感じたり、「この猫は保護していいのか?」と迷ったことはありませんか? この記事では、「さくら猫 左右 性別」という検索を通じて情報を探している ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】野良猫への餌やりがダメな理由について詳しく解説!

野良猫に餌をあげることは、一見優しさからくる行動に思えますが、実際にはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。野良猫への餌やりがダメな理由を調べている方も多いのではないでしょうか。この記事では、野 ...

続きを見る

-

-

地域猫に潜むマダニのリスクと正しい対策法とは【獣医師執筆】

近年、地域猫を取り巻く環境整備が進む中で、「地域猫のマダニによる被害」という健康リスクへの関心が高まっています。外で生活する地域猫は、草むらや湿った場所を行き来することが多く、ノミだらけの状態になるこ ...

続きを見る