愛犬が「人間の食べ物を少し食べてしまった」「塩分の高そうなおやつを食べてしまった」――そんなとき、飼い主として最も気になるのが、犬が塩分を取りすぎたときの症状ではないでしょうか。犬は人間に比べて塩分に対する耐性が低く、過剰な摂取は体調不良を引き起こすだけでなく、命に関わる事態に発展する可能性もあります。

この記事では、獣医師執筆のもと、犬が塩分を取りすぎた場合に現れる具体的な症状、腎臓などへの影響、命の危険性、さらには受診のタイミングや日常の予防策まで、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。愛犬の健康を守るために、ぜひ最後までご覧ください。

犬が塩分を取りすぎたときの症状と注意点

犬が塩分を取りすぎたときに現れる症状

結論から言うと、犬が塩分を過剰に摂取すると、体調にさまざまな異変が現れます。具体的には、「大量の水を飲む」「頻繁に尿をする」「吐き気」「下痢」「けいれん」などが主な症状として知られています。こうした症状を放置すると、命に関わる危険性もあるため注意が必要です。

では、なぜ塩分の摂りすぎがこのような体調不良を引き起こすのでしょうか。塩分、すなわちナトリウムは体の水分バランスを保つ重要な成分です。しかし、必要以上の塩分が体内に入ると、体はそれを薄めようとして大量の水を必要とします。その結果、犬は異常なほど水を飲み、尿の回数も増えてしまうのです。さらに、体が対応しきれないほどの塩分が入ると、消化器官や神経系に悪影響が及び、嘔吐や下痢、最悪の場合はけいれんを起こすこともあります。

例えば、ポテトチップスやハムなど、人間用の塩分が強い食べ物を犬が食べてしまった場合、30分?数時間のうちにこのような症状が現れることがあります。特に小型犬や子犬、高齢犬では症状が急激に進行する傾向があるため、早急な対応が求められます。

このように考えると、犬の塩分中毒は決して軽視できるものではありません。日常の食事管理や、テーブルの上に置かれた人間の食べ物の誤飲誤食に十分注意し、万が一異常が見られた場合はすぐに動物病院を受診することが大切です。自己判断せず、少しでも様子がおかしいと感じたら、早めの行動が犬の命を守ることにつながります。

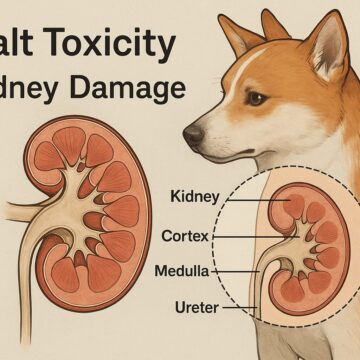

過剰摂取が引き起こす腎臓への負担

犬が塩分を取りすぎた場合、腎臓へのダメージは見逃せないリスクのひとつです。なぜなら、腎臓は体内の塩分や水分のバランスを調整する重要な臓器であり、過剰な塩分を処理するためにフル稼働することになるからです。その負担が続けば、やがて腎機能が低下し、慢性腎臓病など深刻な病気へと発展する恐れがあります。

このメカニズムを理解するために、犬の体内での塩分代謝について少し掘り下げてみましょう。塩分(ナトリウム)は血液の浸透圧を保つために必要な成分ですが、過剰になると血圧が上昇しやすくなります。犬の腎臓はこれを調整しようとして、余分なナトリウムを尿として排出します。しかし、それには多量の水分と腎臓のろ過機能が必要になります。

このため、長期間にわたって塩分の多い食事を続けていると、腎臓は常に高い負荷を受ける状態になります。特に高齢犬やすでに腎臓に疾患を抱えている犬にとっては、回復が難しいほどのダメージを受ける可能性も否定できません。

具体的な例として、市販の加工食品や人間の食事の味付けされた肉類を頻繁に与えている場合、塩分量はすぐに過剰になります。初期には目立った症状が出ないことも多く、飼い主が気づかないまま腎臓へのダメージが進行しているケースもあります。これは非常に厄介で、気づいたときにはすでに慢性腎臓病になっていた、ということもあるのです。

このようなリスクを避けるには、犬の食事を見直し、塩分を控えたフードを選ぶことが基本となります。とくに塩分量の記載がない手作り食の場合は、栄養バランスやミネラルの管理が難しいため、獣医師に相談しながら進めるのが安心です。腎臓を守ることは、犬の健康寿命を延ばすことにもつながるため、日頃からの配慮が不可欠です。

命に関わるケースもある塩分中毒

犬が塩分を過剰に摂取すると、中毒症状を引き起こす場合があります。結論から言えば、塩分中毒は放置すると命に関わる危険な状態へと進行することがあるため、早急な対応が不可欠です。特に小型犬や子犬、高齢犬は影響を受けやすく、より深刻な症状が現れる可能性があります。

塩分中毒が命に関わる理由は、体内の電解質バランスが大きく崩れることにあります。ナトリウムの急激な増加は、細胞内外の水分バランスを乱し、脳や心臓、腎臓など重要な臓器の働きを妨げます。これにより、嘔吐、下痢、極度の喉の渇き、異常な興奮や震え、さらには意識の混濁やけいれんといった神経症状が現れます。進行が早い場合は、数時間のうちに命を落とすケースもあるため油断は禁物です。

実際、テーブルに置かれたスナック菓子や塩辛い肉類、調味料を含んだ人間の食事を犬が誤って食べてしまい、短時間で重度の中毒を起こした例も報告されています。このとき、飼い主が異変に気づくまでに時間がかかってしまうと、体内で症状が急速に悪化し、手遅れになることもあるのです。

前述の通り、塩分は本来必要な成分ですが、摂りすぎれば凶器にもなり得ます。そのため、日頃から愛犬の行動や体調に気を配り、不自然な様子が見られたときにはすぐに動物病院へ相談しましょう。早期に処置を受けることで、命に関わるような事態を防ぐことができます。飼い主の「気づき」が、愛犬の命を救う第一歩となるのです。

慢性的な塩分摂取による健康リスク

一度に多量の塩分を摂取する急性中毒とは異なり、少量の塩分でも日々の積み重ねによって体に悪影響を及ぼすケースがあります。結論から言うと、慢性的な塩分摂取は犬の健康をじわじわと蝕み、将来的に深刻な病気へとつながるリスクを高めます。

では、なぜ少しずつの塩分摂取でも問題になるのでしょうか。犬の体は人間ほど塩分の処理に強くなく、過剰なナトリウムを排出するには腎臓や心臓に大きな負担がかかります。毎日のフードやおやつに含まれる塩分が基準を超えている場合、それに気づかないまま与え続けることで、体内では知らぬ間に慢性的な高血圧や腎機能の低下が進行していくのです。

例えば、市販の味付きおやつや加工食品を「ちょっとだけだから大丈夫」と思って習慣的に与えていると、数ヶ月~数年のスパンで内臓にダメージが蓄積されることがあります。その結果、シニア期に入った頃には腎不全や心臓病といった深刻な疾患を抱えるリスクが高くなるのです。

また、慢性的な塩分摂取は、水分の過剰摂取や頻尿、食欲不振、倦怠感など、日常生活にも支障をきたすような症状を引き起こします。しかし、こうした変化は徐々に進行するため、初期段階では見過ごされがちです。だからこそ、日々の食事管理が何より重要です。

これを防ぐには、ドッグフードの成分表を確認し、ナトリウム量が適切に抑えられている製品を選ぶことが基本です。加えて、人間の食べ物は極力与えず、どうしても必要な場合は獣医師の指導を受けながら量と頻度を調整しましょう。長い目で見れば、こうした配慮が愛犬の健康寿命を大きく左右します。

このように、慢性的な塩分摂取は一見見落としがちな問題ですが、確実に犬の健康をむしばんでいきます。日常の中での小さな意識と工夫が、大きな病気を未然に防ぐカギとなるのです。

異常時の受診目安と対応方法

結論からお伝えすると、犬が塩分を過剰に摂取した可能性があり、いつもと様子が違うと感じた場合は、すぐに動物病院を受診する判断が重要です。特に症状が急激に進行することもあるため、「様子を見よう」と自己判断で対応するのは避けるべきです。

塩分を摂りすぎたときに見られる異常の一例としては、以下のようなサインがあります:

- やたらと水を飲む

- 尿の量や回数が極端に増える

- 吐く、下痢をする

- 呼吸が荒くなる

- 足元がふらついている

- 痙攣や意識の混濁がある

これらの症状は一つでも見られれば十分に「異常」のサインです。特に、けいれんや意識がもうろうとしている状態は、すぐに命の危険に直結する可能性があるため、緊急対応が必要です。

また、実際には塩分の摂取量が正確にわからないケースも少なくありません。例えば、「テーブルの上のから揚げを食べてしまった」「スナック菓子の袋を破って食べていた」などの場合、どの程度の塩分が含まれていたか不明なことが多いため、異常がなくても念のために獣医師へ相談することが望ましいです。

動物病院に連れて行く際は、次の情報を伝えるとスムーズに対応してもらえます:

- 何を、どのくらい、いつ食べたか

- 現在見られる症状とその始まった時間

- 食べたものの包装や成分表示(可能であれば持参)

このような情報は、正確な診断と迅速な治療のために非常に役立ちます。

一方で、症状が軽いからといって放置するのは危険です。前述の通り、塩分中毒は時間が経つほど重症化するリスクが高く、特に小型犬や持病のある犬ではその傾向が顕著です。早めの対応が、命を守ることに直結します。

言ってしまえば、「少しおかしいかも」と思った時点で、既に体の中では異常が起きている可能性があるということです。飼い主の素早い判断と行動が、犬の命を救う決定的な要素になるのです。病院に連れて行くべきか悩んだら、まずは電話で相談するのもひとつの方法です。些細に見えることでも、専門家の視点からは重大な兆候かもしれません。そうした意識が、健康を守る大切な備えになります。

犬の塩分取りすぎ症状を防ぐための正しい対策

犬に必要な塩分の適正量とは

まず結論から言えば、犬にとっての塩分(ナトリウム)の適正量は、体重や年齢、活動量によって異なりますが、必要最小限にとどめることが重要です。人間と比べて塩分の必要量はかなり少なく、過剰に摂ると体に大きな負担がかかるため注意が必要です。

具体的には、AAFCO(米国飼料検査官協会)の栄養基準において、成犬に必要とされるナトリウムの量は「1日あたり0.08%(乾物量ベース)」とされています。これは、100gのドッグフードに対して0.08g程度のナトリウムであるという意味です。この数値はあくまで最低限必要な量であり、これを超えて摂取すれば健康に良いというわけではありません。

また、犬の体の中では、ナトリウムは細胞の浸透圧の調整や、神経・筋肉の働きを助けるなど、生命維持に関わる重要な役割を果たしています。そのため、全く塩分がない状態もまた問題です。ただし、通常の総合栄養食を与えている場合、ナトリウムが不足することはほとんどなく、特別な理由がない限り追加で塩分を与える必要はありません。

例えば、運動量が非常に多い犬や、真夏に大量の汗(正確には舌からの蒸発)で水分を失った場合でも、塩分不足になるケースはまれです。逆に、こうした状況で「塩分を補給しなければ」と人間の感覚で対応してしまうと、過剰摂取につながりかねません。

このように、犬に必要な塩分はごくわずかであり、過不足なく摂取するためには、きちんとしたバランスで作られたフードを選ぶことが大切です。手作り食やおやつなどでナトリウム量を把握できない場合は、獣医師やペット栄養士に相談し、調整するようにしましょう。適正な塩分管理は、犬の健康を守る基本の一つです。

市販フードに含まれる塩分の目安

市販のドッグフードに含まれる塩分(ナトリウム)は、基本的に犬の健康を考慮して設計されており、総合栄養食とされているものであれば、過剰でも不足でもない適切な量が含まれているのが一般的です。ただし、すべての製品が同じ水準というわけではないため、選ぶ際には成分表示をよく確認する必要があります。

ナトリウムの含有量は、「ナトリウム」「食塩」「塩化ナトリウム」といった表記で記載されることがあります。目安としては、ドライフード100gあたり0.2~0.5g程度のナトリウムが含まれている製品が多く見られます。これはAAFCOが定める最低基準(0.08%)を満たした上で、日常の健康維持に必要な範囲に収まっていると考えられます。

ただし、注意したいのは「おやつ」や「トッピング」として販売されている製品です。こうした商品は風味を良くするために塩分が多めに含まれていることがあり、複数の製品を日常的に与えると、塩分過剰になる危険性が出てきます。特に、人間用の加工食品を犬に与える行為は非常に危険で、たとえ少量であっても一気に塩分の許容量を超えてしまう可能性があります。

また、塩分控えめの療法食なども存在し、腎臓病や心臓病を持つ犬にはこうしたフードが推奨されることもあります。これは獣医師の指導のもとで選ぶべきものであり、健康な犬が安易に摂取すると逆に栄養バランスが崩れてしまうこともあるため、「塩分が少ないから安心」とは一概に言えません。

このように考えると、市販フードの塩分量は「安全」と言われる一方で、トータルの摂取バランスを考慮しなければ思わぬ健康リスクにつながることもあるのです。成分表示を確認する習慣をつけ、特におやつやトッピングの使い方には慎重になるよう心がけましょう。これが、愛犬の健康を長く守るうえで欠かせない習慣のひとつです。

犬が塩分を取りすぎたときの症状とフード管理法【獣医師執筆】

結論として、犬に手作りフードを与える際は「塩分(ナトリウム)を控えめにしつつ、適正量を守ること」がとても大切です。手作り食は愛犬の健康を考えた素晴らしい選択肢ですが、栄養バランスの管理が難しいという側面もあります。中でも塩分の扱いは特に注意が必要です。

まず、犬に必要なナトリウム量は体重によって異なりますが、一般的に100gあたり0.08g(=ナトリウム0.08%)程度が目安とされています。これは市販の総合栄養食を基準とした数値で、成犬にとっての最低必要量を意味します。ただし、運動量が多い犬や暑い時期にはやや増えることもあるため、完全に一律ではありません。

しかし、手作り食の場合、このナトリウム量を正確に計算するのは非常に難しいです。食材によって含まれる塩分量が異なり、調理法によっても変動するからです。例えば、鶏むね肉や白米などの基本食材にはナトリウムが少ないため、塩分不足になる可能性があります。一方で、味付けに人間用の調味料を使うと、一気に塩分が過剰になってしまうこともあります。

具体的には、味噌、しょうゆ、コンソメ、塩などの調味料は基本的に使わないことが原則です。塩味をつけたい場合でも、ペット用の無塩ブイヨンや、微量の天然食材からナトリウムを摂取させる方法が安全です。また、野菜や肉に含まれる自然なミネラルをうまく活用することで、必要最低限のナトリウムは補える場合もあります。

さらに、食材だけでなく「摂取バランス」も考慮する必要があります。ナトリウムと一緒に働くカリウムとの比率が崩れると、体内の電解質バランスが乱れ、健康に悪影響を与えることがあるためです。このように、手作り食での塩分管理は非常に繊細であり、自信がない場合は獣医師やペット栄養士に相談することが望ましいでしょう。

まとめると、手作りフードでは塩分の「不足」と「過剰」の両方に気を配らなければなりません。愛犬の健康を守るためには、見た目や味ではなく、栄養設計に基づいた食事を提供することが重要です。

塩分不足と熱中症対策のポイント

塩分の摂りすぎが問題視されがちですが、実は塩分不足も犬の体にとっては深刻なリスクを伴います。特に夏場や運動量が多い犬にとっては、体内のナトリウムが不足すると熱中症のリスクが高まるため、バランスの取れた塩分管理が欠かせません。

犬は人間と違い汗腺がほとんどなく、主に呼吸や舌からの水分蒸発によって体温調整を行います。この過程で微量ながらナトリウムが失われるため、水分だけでなく塩分も適切に補わなければならないのです。もしナトリウムが不足すると、電解質バランスが崩れ、脱水症状や倦怠感、筋力の低下などが見られるようになります。症状が進めば、立ち上がれなくなったり、意識障害を起こすこともあるため非常に危険です。

例えば、真夏の散歩後に大量に水を飲んでいるのに元気がない、フラフラしているという場合、単なる疲労ではなく「塩分不足による軽度の熱中症」の可能性もあります。こうした場合、水分補給だけでなく、ナトリウムを含む電解質の補給が必要になることもあります。

とはいえ、過剰に塩分を与えるのも禁物です。そのため、塩分補給には専用の犬用電解質サプリや熱中症対策ドリンクを使うのが安心です。人間用のスポーツドリンクや塩タブレットは塩分が多すぎるため、絶対に使ってはいけません。

また、夏場は食事の内容も工夫すると良いでしょう。水分の多い野菜(きゅうりや白菜など)を使った手作りごはんや、水でふやかしたドライフードは、食事から自然に水分とミネラルを摂れるため効果的です。こうした小さな工夫が、熱中症の予防にもつながります。

このように考えると、塩分不足は見過ごされやすい問題ですが、熱中症と深く関係していることを知っておくべきです。適切な水分と電解質の補給、そして体調の変化に早く気づく観察力が、暑い季節の健康管理において欠かせないポイントとなります。

日常生活でできる塩分摂取の管理方法

結論から言えば、犬の塩分摂取を正しく管理するには「フードやおやつの選び方」と「与え方の工夫」が鍵となります。普段の食生活に少し気を配るだけで、塩分の過剰摂取や不足を防ぐことが可能です。

まず基本として、総合栄養食とされる市販のドッグフードを正しい分量で与えていれば、塩分は自然と適切な量が摂取できる設計になっています。そのため、特別な理由がない限り、自宅で塩を追加したり、人間用の味付けを施す必要はありません。むしろ、そういった対応が塩分の過剰摂取につながりかねません。

次に、おやつやトッピングの管理も重要です。中には味付けを濃くして嗜好性を高めた製品もあり、ナトリウム量が多いものも存在します。成分表示を確認し、「ナトリウム」や「食塩相当量」が記載されているかをチェックする習慣を持ちましょう。ナトリウムが含まれていても数値が不明な商品は、日常的に与えるのは避けた方が安心です。

また、人間の食べ物を与えることは避けるべきです。例えば、ハムやチーズ、ポテトチップスなどは、見た目には少量でも犬にとっては多すぎる塩分が含まれている場合があります。こうした食品は「ほんのひと口だから」と油断しがちですが、日々の積み重ねが健康に大きく影響します。

さらに、手作り食を与えている場合は、塩分の過不足が起きやすいため特に注意が必要です。調味料を使わず、肉や野菜などの素材から自然に含まれるナトリウムを活用することで、過剰摂取を防ぎながら最低限の塩分を補うことができます。心配な場合はペット栄養士や獣医師に相談し、適切なバランスを確認するとよいでしょう。

水分補給も見落としてはいけません。塩分が体内で適切に働くには、水分の存在が欠かせません。いつでも新鮮な水を飲めるようにしておくことも、実は塩分管理の一環なのです。

このように考えると、日常生活の中で塩分管理を行うには「意識してチェックする習慣」と「余計なものを足さないシンプルな食生活」が効果的です。犬は言葉で体調を訴えることができないため、飼い主のちょっとした気配りが健康を左右する大きな要素になります。今日からでも始められる小さな工夫を、ぜひ実践してみてください。

犬が塩分を取りすぎたときの症状とフード管理法について総括

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】犬の腎臓病で絶対に食べさせてはいけないものとは?

愛犬が腎臓病を患ったとき、飼い主として最も気になるのは「どの食材を与えて良いのか」です。犬の腎臓病において食べてはいけないものをしっかりと理解し、適切な食事管理を行うことが、病気の進行を遅らせ ...

続きを見る

-

-

犬のストルバイト結石症が治らない理由と正しい対処法【獣医師執筆】

犬のストルバイト結石症が治らないと悩む飼い主さんは少なくありません。治療を続けているのに再発を繰り返してしまう場合、その原因は生活習慣や食事管理に隠れていることが多いのです。症状が軽いと気づきにくく、 ...

続きを見る