犬のストルバイト結石症が治らないと悩む飼い主さんは少なくありません。治療を続けているのに再発を繰り返してしまう場合、その原因は生活習慣や食事管理に隠れていることが多いのです。症状が軽いと気づきにくく、気付いたときには結石が大きくなっていることもあるため注意が必要です。特に療法食を適切に与えていても、ついおやつをあげてしまったり、さつまいもなど一見健康によさそうな食材を与えてしまうことが、治りにくさにつながるケースもあります。本記事では、なぜ犬のストルバイト結石症が治らないのかをわかりやすく整理し、原因や症状の見分け方、さらに療法食やおやつとの付き合い方まで獣医師が詳しく解説していきます。

犬のストルバイト結石症が治らないときに知っておきたいこと

犬のストルバイト結石症とは何か

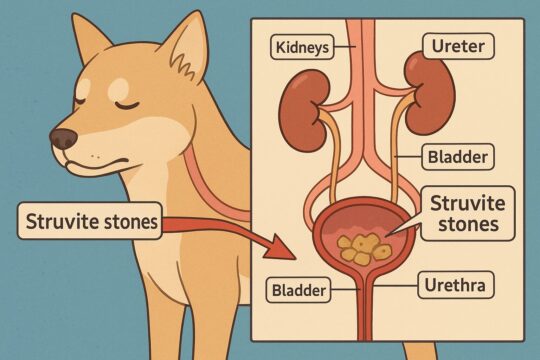

結論から言えば、犬のストルバイト結石とは「尿の中に含まれるマグネシウムやリンなどの成分が結晶化し、膀胱や尿道に結石をつくってしまう病気」です。なぜなら尿の環境がアルカリ性に傾くと、これらの成分が固まりやすくなり、やがて固い石のような塊を形成してしまうからです。

例えば、犬がトイレのときに尿が出にくくなったり、血尿が見られる場合には、このストルバイト結石が関係している可能性があります。軽度であれば結晶だけが見られる段階ですが、重度になると尿の通り道を塞ぎ、排尿困難や腎臓への負担につながることもあります。

また、この病気は特にメス犬に多い傾向があります。なぜならメス犬の尿道はオスに比べて短く、膀胱炎などの感染症を起こしやすいからです。感染症が発生すると尿のpHバランスが崩れ、結晶ができやすくなります。

ただ、ストルバイト結石は適切な治療や食事管理によって改善できる病気でもあります。療法食や水分補給によって尿を酸性に近づけると、結石は自然に溶け出すケースが多いとされています。逆に、放置してしまうと尿路閉塞や腎不全といった深刻な事態に発展する恐れがあるため、早期に気づくことが重要です。

つまり、犬のストルバイト結石とは「尿のバランスの乱れが原因で起こる病気」であり、予防と治療の両面から取り組む必要があると言えるでしょう。

治らない原因と考えられる要因

犬のストルバイト結石が「なかなか治らない」と感じられる場合、その背後にはいくつかの要因があります。結論としては、治療がうまく進まない原因は「生活習慣」「食事管理」「感染症」「体質」の4つに大きく分けられます。

まず生活習慣の面では、水をあまり飲まない犬は尿が濃くなりやすく、結晶が再び形成されやすくなります。例えば、室内で水をあまり飲まない子の場合、尿の排出が少なく、膀胱内に結晶が長時間とどまってしまうのです。

次に食事管理の不徹底です。獣医師から療法食を勧められても、途中でやめてしまったり、通常のドッグフードやおやつを与えてしまうと、尿の環境が改善されず結晶が再発します。前述の通り、療法食は尿を酸性に近づける役割を持っていますが、継続しなければその効果は期待できません。

さらに、膀胱炎などの感染症が治っていない場合も「治らない原因」となります。感染が残っていると、尿のアルカリ化が続き、結石の再発につながります。特に細菌性の膀胱炎は再発しやすく、結石治療と同時に根本的な感染症対策が必要です。

最後に、犬の体質や遺伝的要因も関わります。どうしてもストルバイト結石を繰り返しやすい犬種や個体がおり、その場合は徹底した長期的管理が求められます。

このように、「治らない」とされる背景には、飼育環境や食事の工夫不足、治療の途中中断、そして体質的な要因が複雑に絡み合っているのです。だからこそ、飼い主が一人で判断せず、獣医師と連携しながら根気強く改善策を続けることが不可欠だといえるでしょう。

ストルバイト結石の症状と見分け方

結論から言えば、犬のストルバイト結石の症状は「排尿の変化」にあらわれることが多いです。なぜなら、結石や結晶が膀胱や尿道を刺激したり塞いだりすることで、尿の出方や色に異常が出るからです。

具体的な症状の一つは「頻繁にトイレに行くのに尿が少ししか出ない」という行動です。これは膀胱が刺激されるため、犬は頻繁に排尿したいと感じるものの、実際には尿が出にくくなっている状態です。さらに、「血尿が出る」「尿の色が赤やピンクになる」といった異常も多く見られます。これは結晶が粘膜を傷つけることで出血が起こるためです。

また、飼い主が気づきやすいポイントとして「排尿時のしぐさ」があります。例えば、排尿のときに痛そうに震えたり、鳴き声を上げたりする犬は要注意です。尿が詰まり始めると排尿困難となり、最悪の場合、命に関わる急性の尿路閉塞を引き起こす危険性もあります。

一方で、初期の段階では目立った症状がなく、健康診断や尿検査で偶然見つかるケースも少なくありません。そのため、排尿の様子や尿の色に少しでも異常が見られたときには、早めに動物病院で検査を受けることが重要です。

つまり、ストルバイト結石の見分け方は「日常の排尿行動の変化を観察すること」と「定期的な検査を行うこと」の両方が大切だといえるでしょう。

療法食の効果と続ける期間

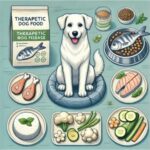

結論として、療法食は犬のストルバイト結石を「溶かす」「再発を防ぐ」という2つの効果を持っています。なぜなら、この特別なフードは尿を酸性に近づけ、結晶を形成しにくい環境を整えるように設計されているからです。

具体的には、療法食にはマグネシウムやリンの量が制限されており、結晶の材料となる成分を減らす働きがあります。また、ナトリウムを適度に含むことで水分摂取を促し、尿量を増やして結石ができにくい状態を保ちます。これにより、すでにできている結晶を徐々に溶かし、体外に排出しやすくなります。

一方で気になるのが「いつまで続けるのか」という点です。一般的には、結晶が確認されなくなるまで数週間から数か月間与える必要があります。その後も再発リスクの高い犬の場合は、長期的に与え続けるケースもあります。ここで注意すべきなのは、飼い主が自己判断で中断してしまうと、再び尿がアルカリ性に傾き、結晶が再発してしまう可能性があることです。

ただし、療法食は通常のドッグフードに比べて選べる種類が限られ、犬によっては食いつきが悪くなることもあります。そのため、獣医師に相談しながら犬に合った製品を選び、無理なく継続できる方法を見つけることが大切です。

このように、療法食は「症状を改善する治療食」であり、「予防のための維持食」としても活用できます。だからこそ、続ける期間や切り替えのタイミングは獣医師の判断を仰ぎ、犬の状態に応じた管理を徹底することが求められます。

おやつは与えてよいのか

結論から言えば、犬がストルバイト結石の治療中や予防をしているときは「おやつ選びに十分な注意が必要」です。なぜなら、一般的なおやつにはミネラル分や塩分が多く含まれており、それが尿の性質を変えて再発につながる可能性があるからです。

例えば、市販されているジャーキーやチーズ風味のおやつは嗜好性が高い一方で、リンやマグネシウムを多く含むことがあります。これらの成分は結晶の材料になりやすく、せっかく療法食で調整しているバランスを崩してしまう恐れがあります。つまり「少量なら大丈夫だろう」と軽く考えて与えることが、結果として治療を妨げる要因になるのです。

一方で、低ミネラル・低カロリーの専用おやつや、療法食メーカーが販売している補助的なおやつは比較的安全に利用できます。こうした商品は獣医師からの推奨も得やすく、飼い主が安心して与えられる選択肢となるでしょう。

ただし、前述の通り、犬が「食べたいから」という理由だけで与えるのは危険です。おやつをどうしても与えたい場合は、必ず獣医師に確認し、体調や尿検査の結果を踏まえた上で選ぶことが大切です。結局のところ、おやつは「与えてはいけない」ものではなく「選び方と量を誤らないこと」が最重要だといえます。

さつまいもは犬に与えても大丈夫?

結論として、さつまいもは犬にとって比較的安全なおやつの一つですが、ストルバイト結石の犬に与える場合には注意が必要です。なぜなら、さつまいもは食物繊維やビタミンが豊富で便通改善に役立つ一方で、糖分を多く含むため体重増加や肥満につながるリスクがあるからです。

具体的には、さつまいもは低脂肪でアレルギーの心配も少なく、犬が好む自然なおやつとして人気があります。柔らかく茹でたり、少量をふかして与えると消化も良くなります。しかし、糖質が高いため与えすぎると血糖値の上昇や肥満を招き、その結果として膀胱に余計な負担を与えてしまう恐れがあります。

また、ストルバイト結石の観点からいえば、さつまいもそのものが結晶を直接作る原因になるわけではありません。ただし、水分をあまり含まない食材なので、尿の濃縮を避けるためにも与える際には必ず十分な水分補給を意識することが欠かせません。

つまり、さつまいもは「適量であれば利用できる自然なおやつ」であるものの、「与えすぎない」「調理法を工夫する」「水分補給とセットにする」という条件が必要です。最終的には、さつまいもを含めどんな食材でも獣医師に相談し、犬の健康状態に合わせて判断することが安心につながります。

犬のストルバイト結石症が治らない場合の対処法とケア

療法食だけで改善しない場合の対応

結論から言えば、犬のストルバイト結石は「療法食のみで必ず改善する」とは限りません。なぜなら、結石の大きさや体質、飲水量、さらには感染の有無など、複数の要因が絡み合って症状が悪化するケースがあるからです。

例えば、膀胱内に大きな結石ができてしまった場合は、療法食だけでは溶けきらず外科的な手術やカテーテルでの除去が必要になることがあります。また、尿路感染症が併発している場合は、抗生物質による治療を同時に行わなければ結晶が再び形成されやすくなります。

一方で、飲水量の不足も改善を妨げる大きな要因です。どれだけ療法食で尿の環境を整えても、水分が十分に取れていなければ尿が濃縮され、結晶が残りやすくなります。このため、ウェットタイプのフードに切り替えたり、新鮮な水を複数の場所に用意するなどの工夫が必要になります。

つまり、療法食だけで結果が出ないときは「フードの効果がない」と判断するのではなく、「他に改善を妨げる原因があるか」を獣医師と一緒に探ることが重要です。早期に正しい対応をとれば、愛犬の負担を大きく減らし、回復へとつなげることができます。

再発を防ぐ生活習慣の工夫

結論として、ストルバイト結石の再発を防ぐためには「日常生活の管理」が不可欠です。なぜなら、食事療法だけでは一時的に症状が落ち着いても、普段の生活習慣が原因で再発してしまう犬が多いからです。

まず大切なのは水分摂取の工夫です。水分が不足すると尿が濃くなり、結晶ができやすくなります。新鮮な水を常に用意することはもちろん、ウェットフードを取り入れる、ぬるま湯を加えるなどの方法で自然に飲水量を増やすことが効果的です。

次に運動も重要な要素です。適度な散歩や遊びは膀胱の排尿サイクルを整え、尿が長時間溜まるのを防ぎます。また、肥満は尿のバランスを乱す原因になりやすいため、体重管理を行うことも再発防止につながります。

さらに、定期的な尿検査や健康チェックを怠らないことも忘れてはいけません。症状が出てからではなく、早期に尿の異常を見つけることで再発を未然に防ぐことができます。

つまり、療法食の効果を長く維持するためには、飼い主が日常的に「水分」「運動」「体重管理」「定期検査」という4つのポイントを意識することが大切です。これらを続けることで、再発リスクを最小限に抑え、愛犬が快適に過ごせる環境を守ることができるでしょう。

水分摂取を増やす方法

結論から言えば、犬のストルバイト結石を改善・予防するためには水分摂取を増やす工夫が欠かせません。なぜなら、尿が濃縮されると結晶が形成されやすくなるため、尿を薄めることが治療と再発防止の基本だからです。

具体的な方法として、まずフードに水やぬるま湯を加えることが有効です。ドライフードだけを与えるよりも、ふやかしたり、ウェットフードを混ぜることで自然に水分を摂取できます。また、犬が好むような器を選ぶこともポイントです。陶器やステンレスなど素材を変えると飲水量が増える犬もいます。さらに、家の中の複数の場所に水を置いてあげると、犬が飲む機会を増やせます。

もう一つの工夫は、低ナトリウムのブイヨンや犬用ミルクを少量加えることです。風味が増すことで飲みやすくなり、特に水をあまり飲まない犬には効果的です。ただし、与えすぎは塩分やカロリー過多につながるため注意が必要です。

このように、単純に「水をもっと飲ませる」のではなく、犬が自然と水分を摂れるような環境を整えることが大切です。結果的に尿が薄まれば、結石ができにくい体質づくりにつながります。

定期的な検査と経過観察の重要性

結論として、犬のストルバイト結石では「定期的な検査」と「経過観察」を怠らないことが再発予防の鍵です。なぜなら、見た目の症状が落ち着いていても、体内では結晶が再び作られていることがあるからです。

具体的には、尿検査を定期的に行うことで尿のpH値や結晶の有無を確認できます。これにより、症状が再発する前に異常を発見し、早めに対応することが可能になります。また、エコー検査を取り入れると、膀胱内に小さな結石がないかも確認できるため安心です。

さらに、検査結果に基づいて療法食の継続期間や食事内容の調整を行える点も重要です。例えば、結石が溶けていてもpHバランスが安定していなければ、再び療法食を続ける必要があります。逆に安定している場合は、一般食に徐々に移行することも検討できます。

言ってしまえば、定期的な検査は「犬の今の状態を知る唯一の手段」です。飼い主が目で見て判断できるものではないため、獣医師と連携しながら継続的に観察することが不可欠です。結果的に、早期発見と適切な対応によって、犬の健康寿命を延ばすことにつながります。

獣医師に相談すべきタイミング

結論として、犬のストルバイト結石が疑われる、あるいは治療中であっても異変を感じたら、迷わず獣医師に相談することが大切です。なぜなら、飼い主が気づける症状と、実際に体内で起きている変化には大きな差があるからです。

例えば、血尿や排尿時の痛み、頻繁にトイレに行くのに尿が少ししか出ないといった症状が見られる場合は、すぐに受診すべきです。これらは結石や結晶が膀胱や尿道に影響している可能性が高く、放置すると尿路閉塞など命に関わる状態に進行することもあります。

また、療法食を与えても症状が改善しない、あるいは再発を繰り返す場合も相談が必要です。このとき獣医師は尿検査やエコー検査を行い、食事療法以外の治療が必要かどうかを判断してくれます。さらに、シニア犬や他の疾患を併発している犬では、腎臓や肝臓への影響を考慮した治療計画が求められるため、専門的な診断が欠かせません。

つまり「少し様子を見よう」と自己判断するのではなく、「いつもと違う」と感じた時点で獣医師に相談することが、犬の健康を守る最善の行動になります。

サプリや薬の併用が必要なケース

結論として、療法食だけで改善が難しい場合や、症状が重度の場合にはサプリや薬の併用が必要になることがあります。なぜなら、結石の大きさや再発頻度、または犬の体質によっては食事療法だけでは十分にコントロールできないケースが存在するからです。

具体的には、膀胱炎を併発している場合には抗生物質を使用し、感染を取り除く必要があります。感染が残っていると結晶が再び形成されやすくなるため、薬による治療が欠かせません。また、尿のpHバランスを整えるサプリや、尿路の健康を維持する成分(クランベリー抽出物など)を取り入れることもあります。

ただし、サプリや薬には副作用のリスクや体質との相性もあるため、必ず獣医師の判断を受けてから使用することが大切です。独断で市販サプリを与えると、かえって症状を悪化させる可能性も否定できません。

このように、サプリや薬はあくまで「補助的な役割」と考えるべきです。療法食や生活習慣の改善と組み合わせることで効果を発揮しやすくなるため、獣医師の指導のもとで最適な治療プランを選ぶことが犬の健康維持につながります。

犬のストルバイト結石症が治らない理由と正しい対処法について総括

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】犬のストルバイト結晶の原因と食事管理のポイント

犬のストルバイト結晶は、尿の環境がアルカリ性に傾くことで形成されやすくなる病気で、適切な対策を取らなければ再発しやすくなります。ストルバイト結晶の原因には、細菌感染や食事、水分摂取不足などが関係してお ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】犬の腎臓病で絶対に食べさせてはいけないものとは?

愛犬が腎臓病を患ったとき、飼い主として最も気になるのは「どの食材を与えて良いのか」です。犬の腎臓病において食べてはいけないものをしっかりと理解し、適切な食事管理を行うことが、病気の進行を遅らせ ...

続きを見る