猫のストルバイト結石症は、放置すれば寿命に大きな影響を与える深刻な病気です。尿路に結晶や結石ができることで排尿が困難になり、重症化すれば命に関わることもあります。初期の段階では症状が分かりにくい場合も多く、頻尿や血尿、排尿時の痛みといった変化を見逃さないことが重要です。早期に発見できれば、適切な治療や生活管理で改善し、再発を防ぐことも可能です。特に療法食は尿のpHやミネラルバランスを整え、結石の発生を抑える有効な方法として知られています。また、ストルバイト結石症は多くの場合「治る」病気でありながら、再発リスクも高いため、日常的な予防ケアが欠かせません。本記事では、猫のストルバイト結石症と寿命の関係、症状の見極め方、療法食を含む予防策、そして治療の可能性までを獣医師が詳しく解説します。

猫のストルバイト結石症と寿命の関係

猫のストルバイト結石症とは何か

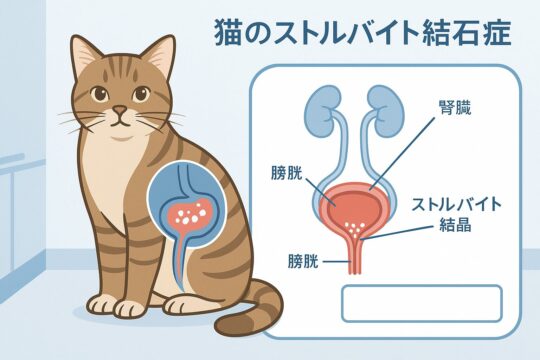

猫のストルバイト結石症とは、尿路内に「ストルバイト」という結晶や結石が形成される病気です。結論から言えば、この病気は尿の中でリン酸マグネシウムアンモニウムという成分が固まり、砂粒のような結晶、またはそれが集まって石のようになることで起こります。発症すると尿の通り道が狭くなり、排尿に痛みや困難が生じ、放置すれば命に関わる危険性があります。

その理由は、猫の尿道は特に雄猫の場合細く長いため、わずかな結晶でも詰まりやすい構造をしているからです。尿が通らなくなると、膀胱が破裂したり、体内に老廃物が溜まって中毒症状を引き起こす可能性が高まります。

例えば、トイレに何度も行くのに少量しか出ない、または全く出ない状態が続く場合、ストルバイト結石症の可能性を疑うべきです。特に冬場や水分摂取量が少ないときは尿が濃くなり、結晶が形成されやすくなります。

一方で、ストルバイト結石症は早期に発見し、適切な治療と生活管理を行えば再発を防ぐことも可能です。療法食や水分摂取の工夫で尿のpHやミネラルバランスを整えることが、予防の鍵となります。このように考えると、病気の仕組みや原因を理解することが、猫の健康を守る第一歩だといえるでしょう。

ストルバイト結石症の主な症状

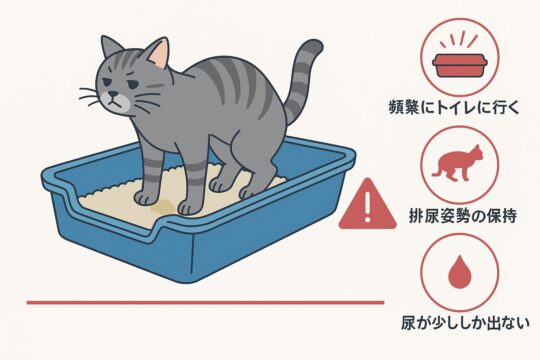

ストルバイト結石症の症状は、初期段階では見逃しやすいものの、進行すると猫の生活に大きな影響を与えます。まず結論として、最も多いのは頻繁にトイレへ行くのに尿が少ししか出ない、または出ないといった排尿異常です。

その理由は、尿道や膀胱内にできた結晶や結石が物理的に尿の流れを妨げるためです。これによって猫は排尿時に強い痛みを感じ、排尿の姿勢を取っても鳴いたり、長時間トイレから出てこないことがあります。

具体例としては、尿に血が混じる「血尿」や、尿の色がピンクや赤っぽく変化するケースもあります。また、猫が陰部をしきりに舐める、落ち着きがなくなる、食欲が落ちるといった行動も注意すべきサインです。さらに症状が悪化すると、尿が全く出なくなり、数時間から半日で命に関わる急性腎不全を起こす危険があります。

ただし、これらの症状は膀胱炎など他の尿路疾患でも見られるため、自己判断は避けるべきです。実際、動物病院で尿検査や画像診断を行い、結石の有無や種類を特定することで初めて正しい治療方針が立てられます。こうして早期発見・早期治療を徹底することが、猫の寿命を延ばすうえで欠かせない対応となります。

ストルバイト結石症が寿命に与える影響

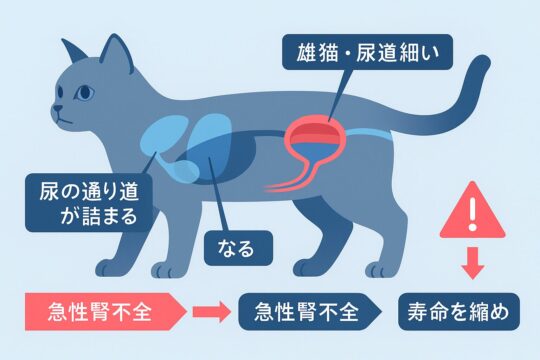

ストルバイト結石症は、放置すると猫の寿命に直接的な悪影響を及ぼす病気です。結論から言えば、この病気の最大の危険は尿道閉塞による急性腎不全です。尿が全く排出されない状態が続けば、数時間から半日ほどで体内の老廃物や毒素が血液中に溜まり、命を落とすリスクが極めて高くなります。

その理由は、猫の泌尿器系が非常にデリケートで、わずかな結晶や結石でも尿の流れが止まってしまう構造を持っているためです。特に雄猫は尿道が細長く、詰まりやすい傾向があります。このため、早期に異変を察知できなければ、短期間で命に関わる事態に発展します。

例えば、トイレに何度も行くのに尿が出ない、あるいは出ても数滴しか出ない状態を見過ごすと、急速に全身状態が悪化します。さらに慢性的にストルバイト結石症を繰り返すと、腎臓に負担がかかり、慢性腎不全に移行する可能性も否定できません。これは寿命を縮める大きな要因です。

一方で、早期発見と適切な治療、そして食事管理や生活環境の改善を行えば、ストルバイト結石症にかかっても健康な生活を維持できる猫は多くいます。つまり、この病気は「命に関わるが予防や管理が可能な病気」と言えます。だからこそ、日頃から愛猫の排尿の様子や行動を注意深く観察し、異変があれば早めに動物病院を受診することが、寿命を守るための何よりの対策です。

ストルバイト結石の種類と特徴

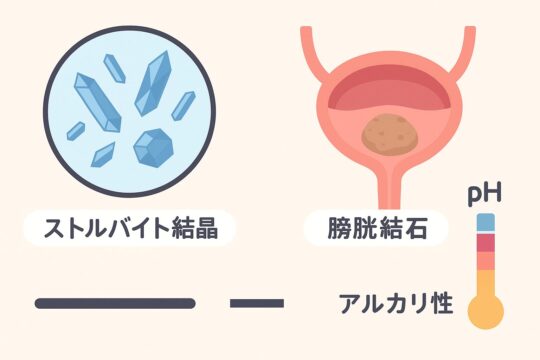

猫に発症するストルバイト結石には、大きく分けて「結晶」と「結石」という2つの形態があります。結論から言うと、どちらもリン酸マグネシウムアンモニウムが固まったものですが、形や大きさ、症状の進行速度が異なります。

まず「ストルバイト結晶」は、尿中に微細な砂粒のような固まりができた状態です。この段階では症状が軽く、尿検査で初めて見つかることも少なくありません。ただし、放置すれば結晶が集まり、より大きな「結石」へと成長します。

「ストルバイト結石」は、膀胱や尿道に存在する硬い石のような塊で、直径が数ミリから1センチ以上になることもあります。この場合、尿道閉塞や強い痛み、血尿を引き起こしやすく、外科手術やカテーテルによる除去が必要になることがあります。

また、結石の形状は猫によって異なり、表面が滑らかであっても大きければ詰まりやすく、逆に小さくても鋭い形状であれば尿道を傷つける危険があります。さらに、尿のpHがアルカリ性に傾きやすい環境ではストルバイトが形成されやすく、食事内容や水分摂取量が大きく影響します。

このように、ストルバイト結石には段階や形状の違いがあり、それぞれで症状や治療方法も変わります。したがって、種類と特徴を理解することは、予防策を立てるうえでも欠かせない知識と言えるでしょう。

ストルバイト結石ができやすい猫の傾向

ストルバイト結石は、どの猫でも発症する可能性がありますが、特定の条件や体質を持つ猫ではリスクが高まります。結論として、雄猫、特に去勢後の成猫は発症しやすい傾向があります。理由は、雄猫の尿道は細長くカーブが多いため、わずかな結晶でも詰まりやすい構造をしているからです。

さらに、運動量の少ない室内飼いの猫は活動不足になりやすく、代謝や血流が低下して尿の排出頻度が減少します。結果として、膀胱内に尿が長時間溜まり、結晶が形成されやすくなります。肥満もまた大きな要因で、体重増加は膀胱や尿道への圧迫や排尿機能の低下につながります。

例えば、冬場に暖房の効いた室内で過ごす猫は水分摂取量が減りやすく、尿が濃くなりがちです。また、マグネシウムやリンを多く含む食事を続けることも、尿のpHバランスを崩してストルバイトの形成を促します。

一方で、遺伝的要因や持病も無視できません。腎臓や膀胱の構造異常、または慢性尿路感染症を持つ猫は結石が繰り返し発生することがあります。このように、生活環境・食事内容・体質の3つが重なることで、発症リスクはさらに高まります。したがって、該当する傾向を持つ猫は、日頃から食事管理や水分補給を意識し、定期的な健康チェックを行うことが重要です。

病気を早期発見するためのサイン

ストルバイト結石症を早期に発見するためには、日常的な観察が何よりも大切です。結論から言えば、猫の排尿行動や尿の状態に小さな変化があれば、すぐに注意を払うべきです。

初期のサインとして多いのは、トイレに行く回数が増えるにもかかわらず、排尿量が少ないことです。さらに、尿の色が濁っていたり、ピンクや赤みを帯びている場合は血尿の可能性があります。また、排尿時に鳴く、長時間しゃがんだ姿勢を続ける、あるいはトイレ以外の場所で粗相をする行動も警戒信号です。

例えば、いつもは静かにトイレを済ませる猫が、頻繁にトイレに出入りしたり、陰部をしきりに舐めるようになった場合、膀胱や尿道に不快感があると考えられます。食欲の低下や元気の喪失も、尿路閉塞や痛みによる二次的な症状として現れます。

ただし、これらのサインは膀胱炎や腎臓病など、他の泌尿器系疾患でも見られるため、自己判断で様子を見るのは危険です。前述の通り、尿が全く出ない状態は数時間で命に関わることがあります。そのため、少しでも異常を感じたら、早急に動物病院で尿検査や超音波検査を受けることが、早期発見と回復への最短ルートになります。

猫のストルバイト結石症を防ぎ寿命を延ばすために

療法食でできるストルバイト対策

ストルバイト結石症の予防や再発防止において、療法食は非常に重要な役割を果たします。結論から言えば、療法食は尿のpHやミネラルバランスを調整し、結晶や結石ができにくい環境を作るために設計された特別なフードです。

その理由は、ストルバイト結石の主成分であるリン酸マグネシウムアンモニウムは、尿がアルカリ性に傾くと形成されやすくなるためです。療法食には尿をやや酸性に保つ成分が配合されており、さらにマグネシウムやリンの含有量もコントロールされています。これにより、結晶の生成を抑える効果が期待できます。

例えば、市販のキャットフードではミネラル成分の量やバランスが猫の好みに合わせて作られているため、結石予防を目的としていない場合があります。一方、療法食は獣医師の診断のもとで与えることが基本であり、治療や予防目的に適した栄養バランスを持っています。

ただし、療法食にも注意点があります。長期的に与える場合は、猫の年齢や体質に合った種類を選ばないと、栄養の偏りや別の健康問題を引き起こす可能性があります。また、療法食は嗜好性が低い場合があるため、急に切り替えると食べなくなる猫もいます。このため、少しずつ混ぜながら移行させる方法が効果的です。こうしたポイントを押さえれば、療法食はストルバイト対策の強力な武器となります。

水分摂取を増やす工夫

ストルバイト結石症の予防には、水分摂取量を増やすことが欠かせません。結論として、十分な水分を摂取させることで尿が薄まり、結晶や結石が形成されにくくなります。

その理由は、濃い尿ほどミネラル成分が結晶化しやすくなるためです。尿を薄く保つには、1日の排尿回数を増やすだけでなく、尿が膀胱に滞在する時間を短くすることも重要です。

具体的な工夫としては、まず複数の場所に水飲み場を設置する方法があります。猫は環境の変化や好みに敏感で、場所や器の形状が変わるだけで飲水量が増えることもあります。また、流れる水を好む猫には循環式の給水器を用意すると効果的です。

さらに、ドライフード中心の食事を与えている場合は、一部をウェットフードに置き換えるのも有効です。ウェットフードは約70~80%が水分でできているため、自然と摂水量を増やすことができます。加えて、ぬるま湯を少量かけて香りを引き立てることで、飲水意欲を高める工夫も可能です。

ただし、急激な水分摂取量の増加は胃腸に負担をかける場合があるため、少しずつ慣らしていくことが大切です。最終的には、猫が日常的にこまめに水を飲む習慣を身につけることで、ストルバイト結石症のリスクを大幅に減らすことができます。

ストルバイト結石症は治るのか

ストルバイト結石症は、適切な治療と生活管理を行えば多くの場合改善が可能な病気です。結論として、早期に発見して治療を始めれば、結晶や小さな結石は溶解し、尿路の健康を取り戻せます。

その理由は、ストルバイト結石が主に尿のpHバランスやミネラル濃度によって形成されるためです。療法食や薬によって尿をやや酸性に保ち、結石の成分であるリン酸マグネシウムアンモニウムを溶かしやすい環境を整えることで、自然に排出できる可能性があります。

例えば、結晶段階で発見された場合は、数週間から数か月の食事療法でほとんどが消失します。一方で、大きな結石や尿道閉塞を起こしている場合は、外科手術やカテーテル処置が必要になることもあります。

ただし、一度治ったとしても安心はできません。ストルバイト結石症は再発しやすい病気であり、食事や水分摂取、生活習慣を見直さなければ、短期間で再び発症することがあります。このため、治療後も継続的なケアと予防策が欠かせません。つまり「治る」ことは可能ですが、「完全に二度とならない」という保証はないため、長期的な管理が重要なのです。

定期検診の重要性

ストルバイト結石症を予防・早期発見するためには、定期検診を欠かさないことが大切です。結論から言えば、症状が出ていない段階で異常を見つけられれば、重症化を防ぎ、猫の寿命を守ることにつながります。

その理由は、ストルバイト結石症が初期の段階では目立った行動変化を示さないことが多いからです。尿にわずかな結晶が混ざっていても、見た目や排尿の仕方に変化がないことも珍しくありません。定期的な尿検査や超音波検査を行うことで、飼い主が気づかない小さな異常も検出できます。

例えば、半年に一度の健康診断で尿のpHや比重、結晶の有無をチェックすれば、発症の兆候を早期に把握できます。さらに、過去にストルバイト結石症を患った猫は再発リスクが高いため、より短い間隔での検診が望ましい場合もあります。

また、定期検診はストルバイト結石症だけでなく、腎臓病や糖尿病など他の疾患の早期発見にも役立ちます。これにより、総合的な健康管理が可能になり、病気の重症化を防げます。つまり、定期検診は「今健康だから必要ない」というものではなく、「健康を維持するために必要な習慣」なのです。

再発予防と日常ケアのポイント

ストルバイト結石症は一度治っても再発しやすい病気であるため、日常生活での予防対策が欠かせません。結論から言えば、再発を防ぐためには食事管理、水分摂取量の確保、排尿習慣の維持という3つの柱を意識することが重要です。

まず、食事管理は再発予防の中心的な対策です。療法食や低マグネシウム・低リンのフードを継続して与えることで、尿のpHを適切に保ち、結晶の形成を抑えられます。ただし、体質や既往歴によって必要な栄養バランスは異なるため、必ず獣医師の指導を受けることが望ましいです。

次に、水分摂取量を増やす工夫も大切です。複数の水飲み場の設置や、循環式給水器の使用、ウェットフードの活用などで自然な飲水量を確保しましょう。尿が薄まれば、膀胱内に結晶が溜まりにくくなります。

さらに、猫がストレスなく排尿できる環境づくりも欠かせません。トイレは常に清潔に保ち、静かで落ち着ける場所に設置します。また、頭数よりも1つ多くトイレを用意することで、排尿回数の減少を防げます。

例えば、以前にストルバイト結石症を発症した猫に対しては、半年ごとの尿検査や体重測定を習慣化すると安心です。こうした小さな積み重ねが、再発を防ぎ寿命を延ばすことにつながります。つまり、治療後も「完治したから終わり」ではなく、日常的なケアを継続することこそが最大の予防策なのです。

猫のストルバイト結石症と寿命を延ばすための生活管理術について総括

合わせて読みたい!

-

-

猫ストルバイト結石症の治療期間と療法食の重要性を獣医師が徹底解説

猫のストルバイト結石症の治療期間はどのくらい?症状や薬、療法食の役割、治療中に与えてよいおやつや食べてはいけないものを獣医師が詳しく解説します。ささみはOK?治った後の食生活や再発予防のポイン ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】猫の心筋症が治ったと感じるための治療と長生きのコツ

「猫 心筋症 治った」と検索している方は、愛猫が心筋症にかかり、どうすればこの病気と向き合い、治療できるのかを知りたいと考えているのではないでしょうか。心筋症は完治が難しい病気であり、特に猫においては ...

続きを見る