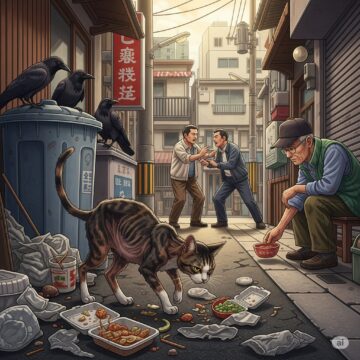

「猫を捨てる人 心理」という言葉を検索する方の多くは、なぜ誰かが愛らしい猫を手放し、時には放棄するという決断に至るのか、その背景を知りたいと感じているはずです。実際、ペットを捨てる人の割合として、10人に1人が「道端などに放棄した」と回答した調査結果もあり、これは見過ごせない社会課題となっています。こうした行動の根底には、動物をいじめる人の心理と共通する「命に対する共感性の欠如」や「責任感の薄さ」が関わっているケースもあります。

また、動物をいじめる人は病気なのか?といった疑問もよく聞かれますが、実際には反社会的傾向や精神的障害が背景にあることも少なくありません。本記事では、猫を捨てるという行動の心理的背景を明らかにしながら、現代社会における動物愛護意識の課題や、適切な対処法についてもわかりやすく解説していきます。

猫を捨てる人の心理に見られる傾向

ペットを捨てる人の割合と現状

結論から言うと、ペットを手放した経験がある人のうち、約10人に1人が「道端などに放棄する」という行為をしているという調査結果があります。これは決して少ない数字とは言えず、動物愛護の意識が高まっている現代においても、いまだに一定の割合で飼育放棄が発生している現実を浮き彫りにしています。

その理由は、ペットを飼うことの責任や負担を十分に理解しないまま、感情的に飼い始める人が少なくないためです。調査によれば、ペットを手放した人の多くは「お世話が大変だった」「費用が思ったよりかかった」といった理由を挙げており、事前に生活や経済状況をしっかりと見通していなかったことが背景にあります。

具体的な調査データとして、株式会社Wizleapが行ったアンケートでは、犬や猫を多頭飼いしていた247人のうち11.3%が実際にペットを手放した経験があると回答しています。その中の10%が「道端などに放棄した」と述べており、譲渡や保護施設への相談といった選択を取らずに、無責任な方法を選んでしまう人が一定数存在するという実態があります。

このような現状は、動物福祉の観点から見て極めて深刻です。法的にも、動物の遺棄は動物愛護管理法違反とされ、罰則の対象になります。にもかかわらず、命ある存在を軽視する行動が見られるのは、啓発や教育の不足が一因とも考えられます。

このように考えると、ペットを迎える前に「この命を一生守れるか」という視点を持つことが重要です。また、社会全体としても、飼育放棄を未然に防ぐための制度や情報提供が求められています。単なる数字の問題ではなく、ひとつひとつの命に対する責任の問題として捉える必要があります。

多頭飼育が引き金となるケース

結論を述べると、多頭飼育はペットを捨ててしまう直接的な要因となることがあります。なぜなら、想定を超える飼育負担が精神的・経済的な限界を超えたとき、人は安易な「放棄」という選択に走りやすくなるからです。

まず、多頭飼育には多数のリスクが伴います。主なものは「お世話の手間」と「費用の増加」です。特に猫や犬などを2匹以上飼っている場合、それぞれに対する食事管理、健康管理、トイレ掃除、しつけなどの手間が倍増します。こうした日々の積み重ねが、知らぬ間に飼い主にとって大きなストレスになっているケースがあります。

実際のデータとして、株式会社Wizleapによる調査では、多頭飼育を経験した飼い主の中で「後悔した」と回答した人の多くが「お世話が大変だった」「飼育費用がかさんだ」と述べています。さらに、その中の15.5%は一度は「手放すことを検討した」と答え、11.3%は実際に手放した経験があると明かしています。

この背景には、飼い始めた時点での計画性の不足や、感情的な決断があると考えられます。たとえば、可哀想だからと保護猫を次々に受け入れた結果、世話が行き届かなくなり、結果的に放棄してしまう事例も報告されています。

また、ペット保険の加入率が通常より低く、いざというときに医療費が重くのしかかることも、放棄を助長する要因のひとつです。調査でも、多頭飼育をしている家庭では保険加入率が約40%と低く、金銭的負担が重くなる傾向が明らかになっています。

つまり、多頭飼育がペットの命にかかわる重大な分岐点になることは間違いありません。多頭飼育を考えている方は、事前に十分な準備と覚悟を持ち、継続的なケアができる体制を整えてから迎え入れることが大切です。安易な飼育が、不幸な結果を招かないよう、慎重な判断が求められます。

飼育の負担による後悔の実態

結論から申し上げると、ペットの飼育には想像以上の負担が伴い、それが原因で後悔する飼い主が少なくありません。とくに「お世話の大変さ」や「費用の負担」は、飼い主の心理的・経済的な限界を超えることがあり、最悪の場合には飼育放棄という形で表れてしまうのです。

こうした実態は、実際の調査結果にも表れています。株式会社Wizleapのアンケートによると、犬や猫を多頭飼いしていた人のうち、後悔した理由の上位に「日々の世話が大変」「飼育にかかるお金が想定以上だった」といった回答が挙げられています。このように、多頭飼育は愛情だけでは乗り越えられない現実的な問題をはらんでいるのです。

例えば、ペットの健康管理だけでも、日々の食事・トイレの清掃・ワクチン接種・通院など多くの対応が必要になります。1匹なら何とかこなせても、2匹、3匹と増えていくごとにその手間は倍加し、休日も自由に取れなくなるなど生活全体に影響を及ぼします。また、病気や怪我が重なった場合には、医療費が家計を圧迫し、「こんなはずではなかった」と感じる人が出てくるのです。

もちろん、飼育の大変さを乗り越えて絆を深めている飼い主も多くいます。しかし、「思っていたよりも大変だった」と後悔を感じる人がいるのもまた現実です。だからこそ、ペットを迎える前には冷静に必要な時間、労力、費用を具体的に想像し、「自分にとって継続できる飼育かどうか」をしっかり見極めることが求められます。

ここから考えられるのは、衝動的にペットを迎えるのではなく、長期的な視点で「責任を持ち続けられるか」を判断材料にすることの重要性です。命を預かるという行為は、日常生活と切り離せない連続的な責任であることを忘れてはなりません。

加虐行為に見られる異常心理

結論として、動物に対する加虐行為には、通常の精神状態とは異なる心理的背景が潜んでいるケースが多いとされています。猫をいじめる、傷つけるといった行動は単なる「悪ふざけ」や「ストレス発散」では済まされない、明確な異常性を含むことがあるのです。

その理由のひとつに、加虐行為が「快感」や「支配感」に基づいて行われる点が挙げられます。特に動物は反抗できず、無抵抗であるため、そうした対象に対して痛みや恐怖を与えることで、自分の優位性や存在感を確認しようとする人もいます。これは一般的に「サディズム的傾向」とされ、精神的疾患の一部に分類される場合もあります。

例えば、動物をいじめることを「楽しい」と感じる人は、その背景に強い劣等感や社会的な孤立、あるいは幼少期の虐待経験を持っていることがあります。動物を傷つけることでしか自分を認識できない場合、その行動は次第にエスカレートし、人間への暴力に発展するリスクもあるため、極めて危険です。

また、心理学の分野では「動物虐待をする人の一部には反社会性パーソナリティ障害や境界性パーソナリティ障害の傾向が見られる」といった指摘もあります。これらの疾患を持つ人は、共感性の欠如や衝動性を特徴とし、動物や他者への思いやりを持つことが難しい傾向があります。

しかし、すべての加虐行為が病的なものであるとは限りません。単純な無知や、動物の痛みに対する理解不足によって行われてしまう場合もあります。そのため、教育や啓発活動によって、動物も「感じる存在」であるという認識を広げることが不可欠です。

いずれにしても、動物への加虐行為は社会全体で深刻に捉えるべき問題です。個人の問題にとどめず、学校や地域、行政による連携のもと、早期の気づきと対応が求められます。こうした取り組みが、動物と人間双方の健全な共生に繋がる第一歩となるでしょう。

動物をいじめる人の精神的傾向

動物をいじめる人には、特定の精神的傾向が見られることが多く、これは単なる一時的な怒りやストレス発散とは異なる問題です。結論から言えば、他者への共感性の欠如や、反社会的傾向、さらには過去のトラウマ体験が影響している場合も少なくありません。

その理由は、動物を痛めつける行為が、言葉で反論できない弱い存在に向けられているという点にあります。つまり、反撃されないことを前提にして行われる加虐行為は、加害者が自己の支配欲や怒りを一方的に発散している可能性を示しています。

例えば、幼少期に家庭内暴力を受けて育った人が、無意識のうちに弱者に同じような暴力を再現するケースがあります。また、動物への暴力を「楽しい」と感じる人もおり、こうした場合には反社会性パーソナリティ障害の兆候が疑われることもあります。

このように言うと、精神的な問題を抱えている人がすべて危険という印象を与えてしまうかもしれませんが、重要なのは「早期に気づくこと」です。学校や家庭、地域社会でこうした兆候が見られる場合、専門機関との連携やカウンセリング支援が必要不可欠です。

さらに、動物虐待は人間社会への暴力へと発展する前兆であるとされるケースもあり、警察や児童相談所でも重大なサインとして注視されるようになっています。つまり、動物をいじめるという行為は、加害者自身の精神的な問題の表れであり、早急な対応が社会全体にとっても重要なのです。

無責任な判断が招く深刻な影響

ペットを捨てる、あるいは適切な手続きを踏まずに飼育放棄する行為は、一時的な解決には見えるかもしれませんが、実際には深刻な社会問題へと発展する可能性があります。最も大きな影響は、命ある存在に対する責任放棄によって、動物と人との信頼関係が破壊されることです。

このような無責任な判断がなぜ起こるかといえば、飼い主側に「命を預かる重さ」への認識不足があるからです。たとえば、「引っ越し先で飼えないから」「思っていたより手がかかるから」といった理由で安易に放棄されるケースは後を絶ちません。

このような行為によって放棄された猫や犬は、飢えや事故、病気にさらされ、短期間で命を落とす可能性が高まります。地域においても、野良動物が増えることで糞尿被害や騒音、感染症のリスクが高まり、住民とのトラブルにもつながります。

また、動物愛護法では正当な理由なく動物を遺棄することを禁止しており、違反した場合には罰則が科されることがあります。法律上の責任があることを知らずに捨ててしまう人も少なくありませんが、それは無知では済まされない行為です。

だからこそ、動物を迎える前には必ず長期的な視点での準備が求められます。経済面や時間的余裕、家族構成の変化などを考慮した上で「その命を預かるにふさわしいか」を自問自答する必要があるのです。

このように、無責任な判断は動物だけでなく、社会や法制度、人の心にも連鎖的に影響を及ぼします。命に対する責任を他人任せにするのではなく、自分自身がその命を守る覚悟を持つことこそが、真の飼い主としての姿勢だと言えるでしょう。

猫を捨てる人の心理の背景と社会的課題

動物愛護意識の欠如による判断

結論から申し上げると、猫を捨てる行為の背景には、動物愛護に対する意識の欠如が深く関わっています。これは一部の人々にとって、動物の命や苦痛を「軽視」する心理が根底にあることを示しており、深刻な社会問題といえます。

その理由は、動物を「命ある存在」ではなく、「飼い主の都合で処分できるモノ」と捉えてしまっていることにあります。たとえば、「もう世話ができないから外に放せばいい」「誰かが拾ってくれるだろう」といった安易な発想は、動物の苦しみや命の尊厳を理解していないことの表れです。

このような判断は、教育や社会的な価値観の影響を大きく受けています。特に幼少期から動物とのふれあいや命の重みを学ぶ機会が少なかった人ほど、「動物=責任ある存在」との認識が希薄になる傾向があります。つまり、愛護精神は生まれつきではなく、育つ環境や教育で形作られるものなのです。

また、法的な知識の欠如も一因です。動物の遺棄や虐待は「動物愛護管理法」によって処罰対象となりますが、その認知度がまだ十分とはいえません。結果として、「捨てても大した問題にはならない」と誤解し、軽い気持ちで放棄してしまうケースが見られます。

このように考えると、動物を守るためには一人ひとりの意識改革が不可欠です。命ある存在として動物を扱う価値観が、社会全体に浸透すれば、無責任な放棄は大幅に減少するでしょう。愛護意識を育てる教育の普及と、法制度の周知徹底が、今後の鍵となるはずです。

後悔しない人が多い理由と背景

結論として、猫を捨てた人の中には「後悔していない」と答える人が一定数存在しており、その背景には複数の心理的・社会的要因が隠れています。これには単なる冷酷さだけでなく、複雑な事情や自己正当化の心理も関係しているのです。

まず第一に、自分の行為を正当化したいという気持ちが挙げられます。「仕方なかった」「他に方法がなかった」と自分に言い聞かせることで、罪悪感をやわらげようとする防衛機制が働くのです。人間は本来、自分の行動に矛盾を感じたくない生き物です。そのため、不都合な感情を抑えるために「後悔していない」と答える場合があります。

また、実際にペットとの暮らしに限界を感じていた人にとっては、手放すことが「解放」と感じられた可能性もあります。多頭飼育で世話が回らなくなったり、経済的に困窮していた場合、精神的・物理的な負担から解放されることが、後悔を感じない一因になることがあります。

さらに、動物との関係性が希薄だったケースも見逃せません。もともと愛情を十分に注いでいなかった、あるいは感情的な結びつきが弱かった場合、手放すことに対する感情的ダメージが小さく、「後悔」という感情が生まれにくくなる傾向にあります。

もちろん、中には後悔を感じながらも口に出さない人もいるかもしれません。社会的な非難を避けるために、あえて「後悔していない」と答えている可能性もあるのです。

このように、表面的な回答だけで人の心理を判断することは難しいですが、猫を捨てることへの罪悪感が薄れている現状は、愛護意識の浸透が十分ではないことの現れとも言えるでしょう。だからこそ、個人への啓発だけでなく、社会全体として「命を預かる責任」の重みを伝えていく努力が求められます。

捨て猫問題が地域にもたらす影響

捨て猫の増加は、地域社会にとって深刻な問題を引き起こします。単に「かわいそう」という感情だけでなく、実際に生活環境や衛生面、防災・治安面など、さまざまな方面に悪影響を及ぼすことがあるため、放置することはできません。

その理由は、野良猫が地域内に定着することで、糞尿被害や騒音問題、庭や畑の荒らし、交通事故の増加といったトラブルが発生しやすくなるからです。特に、未去勢・未避妊のまま放置された場合、短期間で繁殖が進み、1匹の捨て猫が数年で数十匹にまで増えることも珍しくありません。

例えば、ある自治体では、1つの公園に捨てられた数匹の猫がわずか3年で30匹を超え、周辺住民からの苦情が殺到した結果、行政によるTNR活動(捕獲・不妊去勢・元の場所に戻す)と保護団体による譲渡支援が急務となりました。こうした対応には、時間も人手も費用もかかるため、行政・住民・ボランティアが連携して取り組む必要があります。

つまり、捨て猫の放置は「その場しのぎ」では済まされない問題を地域全体にもたらします。根本的な対策としては、捨てる行為自体を防ぐ啓発や罰則強化に加え、地域でのペット適正飼育に関する教育や支援制度の充実が求められます。捨て猫を生まない社会づくりこそが、住民と動物の共生を可能にする第一歩となるのです。

適切な保護や譲渡という選択肢

猫を手放さざるを得ない事情がある場合、最も大切なのは「適切な方法で命をつなぐ」選択をすることです。結論から言えば、猫を捨てるのではなく、保護施設への相談や譲渡を通じて新たな飼い主を見つけることが、飼い主としての責任ある行動です。

なぜなら、捨て猫として放置された場合、その猫は飢えや病気、交通事故といった多くの危険にさらされるだけでなく、地域に問題をもたらす要因にもなります。一方で、保護施設や地域の保護団体に相談すれば、その猫に必要な医療ケアを施した上で、里親募集などの手段で新しい家族と出会うチャンスをつくることができます。

具体的には、自治体によっては「動物愛護センター」や「譲渡支援窓口」を設けており、そこからボランティア団体や個人の里親希望者につなげるルートが整備されている地域も増えています。また、SNSや専用サイトを活用した個人の譲渡活動も活発化しており、安全かつ責任を持った譲渡が実現しやすくなっています。

もちろん、譲渡にはいくつかの注意点もあります。たとえば、引き取り先の飼育環境や飼育意識をしっかり確認することが必要です。安易な譲渡がかえって再放棄につながるケースもあるため、慎重なやりとりが欠かせません。

このように、猫を手放す必要があるときには、「捨てる」以外の選択肢がいくつも存在しています。そして、その選択を取るかどうかは、命への責任感にかかっていると言えるでしょう。保護や譲渡という行動こそが、猫にも地域にも優しい解決策なのです。

地域で進む支援制度と対策事例

現在、多くの自治体では捨て猫問題や多頭飼育崩壊などを背景に、地域ぐるみでの支援制度や対策の取り組みが進められています。これには、TNR活動の推進、譲渡支援プログラム、飼育相談窓口の設置といった、多岐にわたる具体策が含まれます。

特にTNR(Trap=捕獲、Neuter=不妊手術、Return=元の場所に戻す)は、野良猫の無秩序な繁殖を防ぎつつ、地域における猫の生存権を尊重する方法として有効です。これに対し、一部の自治体では不妊手術の費用補助を実施しており、飼い主や地域住民が経済的負担なく取り組めるよう配慮されています。

また、保健所や動物愛護センターでは「譲渡前講習会」や「譲渡会」を定期的に開催し、新たな飼い主が正しい知識を持ったうえで動物を迎える体制づくりを強化しています。これに加え、一部の地域では動物愛護推進員という役割を設け、地域内での相談やトラブルの緩和にも貢献しています。

例えば、神奈川県では市民ボランティアと連携した「地域猫制度」を整備しており、指定された地域内で猫の健康管理や給餌、トイレ設置などがルールのもとで行われています。この取り組みによって、捨て猫や野良猫に関する苦情が減少し、住民と猫の共生が進みつつあります。

このように、地域ごとの課題に応じた柔軟な制度設計と、住民の理解・協力を得る努力が、猫を捨てさせない社会づくりの鍵を握っていると言えるでしょう。

これからの飼い主に求められる責任

これから動物を迎えるすべての飼い主には、「命を預かる」ことへの強い責任感が求められます。猫を捨てるという行為は、倫理的な問題であると同時に、動物愛護法違反として法律上の罰則を伴う重大な問題です。

その理由は明白で、動物も感情を持つ存在であり、一度家族として迎えた命を無責任に手放すことは、重大な権利の侵害に当たるからです。たとえ生活環境や経済的な事情が変化したとしても、事前の備えや相談によって対応できる選択肢は多く存在します。

例えば、引越しを理由にペットを手放すケースは少なくありませんが、実際にはペット可の住宅を探す方法や、一時的な預かりボランティアの活用、親族や知人による協力など、選択肢は複数あります。重要なのは、「どうすれば手放さずに済むか」を真剣に考える姿勢です。

また、迎え入れる前には、動物の寿命や医療費、日常的な世話について現実的な見通しを持つことが不可欠です。可愛いという一時的な感情だけで判断するのではなく、長期的に向き合う覚悟を持つことが必要とされます。

近年では、保護猫の譲渡を通じて家族を迎えるケースも増えており、その際には譲渡前面談や飼育誓約書の取り交わしが一般的になっています。これは、動物を「モノ」ではなく「命」として扱う文化が根付きつつある表れです。

つまり、飼い主に求められるのは、命への責任を自覚し、途中で投げ出さない姿勢です。小さな命と暮らすということは、その一生をともにする覚悟を持つことに他なりません。社会全体でこの意識を高めていくことが、動物と人が共に生きる未来への一歩となるのです。

猫を捨てる人の心理と社会的背景について総括

合わせて読みたい!

-

-

野良猫を捨てると罰則も?獣医師執筆で法的リスクを詳しく説明

「野良猫 捨てる」と検索しているあなたは、きっと日々の生活の中で野良猫の存在に頭を悩ませているのではないでしょうか。玄関先で鳴き声が響く、庭を荒らされる、糞尿被害がある──そうした状況のなか、「どこか ...

続きを見る

-

-

捨てた猫が帰ってきた理由とは?【獣医師執筆】で徹底解説!

「捨てた猫が帰ってきた」という出来事に、戸惑いや困惑、あるいは深い罪悪感を抱えて検索されている方も多いのではないでしょうか。猫には一定の「帰巣本能」が備わっており、たとえ遠くに離れていても、自らの力で ...

続きを見る