「野良猫による被害をなんとかしたい」「猫を捕まえてどこかに移したい」と考えたとき、猫罠の使用を検討する人は少なくありません。しかし、猫罠を設置する行為は、内容によっては違法となるケースがあり、注意が必要です。

たとえば、トラバサミは非常に危険な罠であり、動物の身体を強く挟んで傷つける恐れがあるため、使用は原則禁止されています。特に「トラバサミ 違法 いつから?」という疑問を持つ方も多いですが、2007年以降、狩猟目的以外では全面的に規制されました。また、「トラバサミ 許可」が下りることは稀であり、一般の方が使えるケースはほとんど存在しません。

一方で、「囲い罠 免許不要」と言われることもありますが、条件を誤ればこれも違法となる可能性があります。また、「くくり罠 違法」とされる理由も、動物に過度な苦痛を与える構造が問題視されているためです。

さらに、比較的安全とされる箱罠や捕獲器であっても、猫に対して使用する場合は動物愛護管理法の規制対象となるため、適切な手続きと管理が求められます。

この記事では、猫罠 違法とされる行為の具体例や、法律で定められた罠のルール、自治体との適切な連携方法までを獣医師の視点から詳しく解説します。違法な罠の使用によって罰則を受けることがないよう、正確な知識を身につけ、安全で合法的な対応を心がけましょう。

猫罠が違法になるケースと法的根拠

動物愛護管理法が禁止する行為とは

結論から言えば、動物愛護管理法は、犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりする行為を明確に禁止しています。この法律は、すべての人が動物に対して適正に取り扱う責任を持つことを求めており、違反した場合には厳しい罰則が科される可能性があります。

その理由は、動物も命ある存在であり、人間の身勝手な行為によって不必要に苦痛を与えられるべきではないからです。特に犬や猫といった愛護動物については、人の身近で暮らす存在であることから、より強く保護される対象とされています。

例えば、野良猫を追い払うためにトラバサミやくくり罠を設置し、意図的に傷つけるような行為を行った場合、これは「みだりに傷つける行為」とみなされ、動物愛護管理法違反となります。法律上の「みだりに」とは、正当な理由がなく不必要にという意味を持ちます。つまり、猫がうるさい、迷惑だといった感情的な理由では正当化されないということです。

また、罠にかけた後に放置し、餓死させたり苦しめたりすることも禁止対象です。仮に保護のつもりで捕獲したとしても、適切な管理や速やかな対応が行われなければ、それも虐待行為と判断される可能性があります。

このように、動物愛護管理法は単に「殺してはいけない」というだけでなく、「不適切に扱ってはいけない」という広い意味を含んでいる点が重要です。罠の設置や捕獲などの行為を検討している場合は、まず法律の範囲を理解し、自分の行動が違法にあたらないか確認することが必要です。

-

-

野良猫を捨てると罰則も?獣医師執筆で法的リスクを詳しく説明

「野良猫 捨てる」と検索しているあなたは、きっと日々の生活の中で野良猫の存在に頭を悩ませているのではないでしょうか。玄関先で鳴き声が響く、庭を荒らされる、糞尿被害がある──そうした状況のなか、「どこか ...

続きを見る

トラバサミはいつから違法になったか

現在、トラバサミの使用は原則として狩猟目的を除き違法とされていますが、その規制が本格的に始まったのは2007年の法改正以降です。特に愛護動物である猫に対してトラバサミを使用することは、完全に禁止されており、動物愛護管理法だけでなく鳥獣保護管理法や外来生物法とも関係する重要な問題です。

この規制が強化された背景には、トラバサミによる動物の苦痛が大きすぎることが挙げられます。トラバサミはその構造上、動物の脚や胴体を鋭い金属で強く挟み込み、骨折や裂傷を引き起こします。対象動物が大きな苦痛を感じることは明白であり、しかも捕獲後にすぐ処置を行わなければ、長時間の苦痛や死に至ることもあるのです。

これらの理由から、2007年に施行された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の改正によって、トラバサミの使用は一部を除いて禁止されました。特にくくり罠と同様に、狩猟免許が必要であり、使用にも細かな規制があります。例えば、イノシシやシカの捕獲を目的とした特例を除いて、一般人が住宅地や市街地で設置することは認められていません。

また、トラバサミの中には特定猟具として「使用禁止猟具」に指定されているものもあります。輪の直径や締め付け構造に関する基準を満たしていないものは、たとえ狩猟免許を所持していても使用できません。

つまり、猫に対してトラバサミを使うことは、2007年以降、動物愛護の観点と安全管理の観点から、明確に違法とされるようになったということです。現在では、トラバサミを用いて動物を捕獲したことが発覚した場合、動物愛護管理法や鳥獣保護管理法に基づいて罰則を受けるリスクがあります。

このように考えると、猫などの愛護動物に対して、トラバサミを使用するという行為は、過去の一部の慣習であっても、現代では完全に許容されない違法行為であることを理解しておく必要があります。

トラバサミの許可の有無と例外について

結論から申し上げると、トラバサミの使用は原則として禁止されており、許可されるのは特定の例外的な状況に限られます。とくに猫などの愛護動物に対して使用することは、動物愛護管理法に違反する行為であり、いかなる理由があっても許可されることはありません。

そもそもトラバサミは、動物の身体を鋼鉄のバネで強く挟み込む構造になっており、その性質上、動物に激しい苦痛や損傷を与えます。過去には農作物被害を防ぐ目的で使われていた例もありますが、その残虐性や安全性の問題が社会問題となり、2007年の鳥獣保護管理法の改正によって、一般的な使用が厳しく規制されるようになりました。

しかし、完全に使用が不可能というわけではありません。例えば、イノシシやシカなど特定の狩猟鳥獣に対して、狩猟免許を持ち、かつ都道府県などに登録を行ったうえで、「指定猟法」に則って使用する場合は、例外的に認められることがあります。ただしこの場合でも、使用するトラバサミには「締め付け防止金具」や「よりもどし」など、動物に過剰なダメージを与えないための仕様が求められています。

一方で、許可が下りたとしても住宅地や公道、学校の近くなど安全性に問題のある場所では使用が禁止されています。また、野良猫やハクビシンなどの害獣対策として勝手に使うことは、たとえ目的が正当であっても違法となります。

このように、トラバサミの使用が許可されるケースは非常に限定的であり、一般人が許可を得て使用するのは現実的ではないと言ってよいでしょう。誤って使用した場合、鳥獣保護管理法のみならず、動物愛護管理法の違反としても罰せられる可能性があるため、安易に考えるべきではありません。

くくり罠が違法とされる理由

くくり罠についても、使い方や条件を誤ると違法行為と判断される可能性がある猟具のひとつです。一見すると、動物の足をくくって動きを止めるだけの装置ですが、実際には多くの制限と注意点があります。

くくり罠が違法とされる理由は大きく分けて2つあります。ひとつは、動物に過度な苦痛を与えるリスクがあるため。もうひとつは、不適切な場所や対象に対して設置された場合、人や保護対象動物に被害を及ぼす恐れがあるためです。

具体的には、くくり罠を設置するには「狩猟免許(わな猟免許)」を持っていることが基本的な前提となります。加えて、使用できる場所や対象動物も法律で明確に定められており、これを逸脱するとたちまち違法となります。

例えば、環境省の定める基準では「輪の直径が12cmを超えてはならない」「締付け防止金具が装着されていること」「よりもどしが付いていること」など、具体的な構造要件が複数定められています。これらを満たしていない罠を使った場合、それがどれほど高性能であっても違法です。

さらに重要なのは、くくり罠は愛護動物である犬や猫を対象に使うことは、目的がどうであれ禁止されている点です。たとえば、自宅の庭に野良猫が頻繁に入り込んで困っているからといって、無断でくくり罠を設置すれば、それは即座に動物愛護管理法違反となります。

このような罠は一見手軽に思えるかもしれませんが、設置には狩猟免許、場所の許可、罠の構造に関する厳しい規制、さらには捕獲後の対応義務までが求められます。規制を正確に把握せずに使用した場合、意図しない違法行為となるリスクが非常に高い猟具です。

つまり、くくり罠は「使ってはいけない」ものではなく、「条件を満たさなければ使えない」ものと理解することが重要です。少しでも不明点がある場合は、事前に自治体や猟友会に確認を取ることを強くおすすめします。

囲い罠は免許不要でも違法の可能性あり?

結論として、囲い罠は一部の状況において狩猟免許が不要で使える場合がありますが、条件を誤ると違法と判断される可能性があります。そのため、「免許不要だから誰でも自由に使える」という認識は非常に危険です。

囲い罠とは、動物を柵などで囲い込むことで安全に捕獲する仕組みの罠です。くくり罠やトラバサミのように動物に直接接触して傷を負わせる危険性が少なく、比較的穏やかな捕獲方法として知られています。このため、地方自治体によっては「自宅や自分が管理する農地内での使用に限り、免許がなくても設置可能」とする例外規定が設けられている場合があります。

ただし、その「例外」が適用されるには明確な条件があります。たとえば、「事前に自治体に届け出ること」「使用する罠の種類が小型であること」「対象動物が特定されていること」などが挙げられます。これらの条件を一つでも満たしていないと、たとえ罠そのものが合法な構造であっても、違法設置と見なされるおそれがあります。

特に注意が必要なのが、囲い罠を猫などの愛護動物に使用するケースです。動物愛護管理法では、猫を傷つける目的での捕獲は明確に禁止されており、「たまたま猫が入った」では済まされません。猫の被害対策を目的に囲い罠を設置し、それが捕獲目的と判断されれば、免許の有無に関わらず違法となる可能性があります。

また、使用後の対応も重要です。捕獲した動物の取り扱いや処理方法に不備がある場合も、法律違反となることがあります。したがって、囲い罠を使う前には、必ず自治体や農林課に相談し、指示に従うことが求められます。

つまり、「免許不要=自由に使える」ではなく、「一定の条件を満たす場合に限って免許が不要」という理解が正確です。正しい知識と手続きを経た上で、慎重に対応することが違法リスクを避ける唯一の方法です。

違法罠使用時の罰則とリスク

違法に罠を使用した場合、非常に重い罰則が科されることがあり、社会的信用を大きく損なうリスクもあります。法的な制裁だけでなく、近隣住民やSNS等による批判にさらされる可能性もあるため、甘く見てはいけません。

主に関係するのは「鳥獣保護管理法」と「動物愛護管理法」です。前者は、野生動物を保護しつつ適正な管理を促すための法律であり、後者は犬や猫などの愛護動物を不当に扱うことを禁じています。

鳥獣保護管理法に違反して無許可で罠を設置した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、罠の種類によっては「禁止猟法」に該当する場合があり、この場合はより厳しい処罰が下されることもあります。

一方で、動物愛護管理法に違反して猫などを傷つけた場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金という重い刑事罰が規定されています。実際に、トラバサミやくくり罠で猫を捕獲し傷つけた事例では、逮捕や書類送検に至ったケースも報道されています。

これに加え、罠の設置場所が学校の近くや公道沿いであった場合には、「公共の安全を脅かす行為」として別の法令違反にも問われるおそれがあります。また、設置した罠で人がけがをした場合には、民事責任として損害賠償請求を受けることも十分に考えられます。

このように、違法な罠の使用には刑事・民事・社会的リスクのすべてが伴います。安易に罠を仕掛けた結果、罰金だけでなく職場や地域社会での立場を失ってしまったという事例も実在します。

したがって、少しでも判断に迷う場合は、「自己判断で設置しない」「必ず自治体に確認する」という基本姿勢を忘れてはなりません。法律は「知らなかった」では済まされないため、しっかりとした知識と準備が必要です。

猫罠が違法とならない捕獲方法と対応

箱罠・捕獲器の合法性と注意点

結論から言えば、箱罠や捕獲器は一定の条件を満たせば合法的に使用できますが、すべての場面で自由に使えるわけではありません。使用目的や対象動物、設置場所によっては法律違反となる可能性もあるため、注意が必要です。

箱罠とは、動物を箱型の構造に誘導して閉じ込める罠のことで、比較的動物に傷をつけずに捕獲できることから、他の罠に比べて安全性が高いとされています。また、捕獲器も同様に動物を生きたまま捕まえるための装置で、野良猫や小動物対策に用いられることがあります。

しかし、こうした罠でも「誰に対しても・いつでも・どこでも」使用して良いというわけではありません。まず、狩猟対象となる野生動物(たとえばアライグマやハクビシンなど)を捕獲する場合には、狩猟免許の取得や役所からの許可が必要です。仮に許可なく使用すれば、鳥獣保護管理法違反に該当し、罰則の対象となるおそれがあります。

また、猫などの愛護動物に対して箱罠を使用する場合は、さらに慎重な配慮が求められます。たとえ傷をつける意図がなくても、捕獲の仕方によっては動物愛護管理法違反となるリスクがあります。例えば、餌を使って猫を箱罠に誘導し、そのまま閉じ込めた場合、猫がストレスを感じて体調を崩したり、怪我をするような状況になれば、それだけで違法行為と見なされる可能性があります。

さらに、罠の設置場所にも制限があります。たとえば、公道や公共施設、他人の私有地に無断で設置することはできません。また、許可が必要な場所に申請せずに設置した場合も、違法と判断されます。

このように、箱罠や捕獲器は「優しい方法」と思われがちですが、使用には明確なルールが存在し、それを守らなければ罰則を受ける可能性があるという点を理解しておくべきです。使用を検討する際は、まず地元自治体や市役所に相談し、必要な手続きや条件を確認することが重要です。

猫に捕獲器を使用する場合のルールとは

まず大前提として、猫に捕獲器を使用する場合には、動物愛護管理法など複数の法令を遵守する必要があります。目的や方法を誤れば、たとえ善意であっても違法となるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

なぜルールがあるのかというと、猫は「愛護動物」として法律により特別に保護されている存在だからです。動物愛護管理法では、愛護動物に対してみだりに殺傷・虐待・遺棄することを禁じており、違反した場合は厳しい罰則が科されます。つまり、「捕まえてどこかに放す」「困ったから遠くに移す」などの行為も、法的には処罰の対象となり得るのです。

例えば、野良猫を庭に入らせたくないという理由で勝手に捕獲器を設置し、どこかに放してしまう行為は「遺棄」と見なされる可能性があります。また、捕獲後に適切な環境に置かず、長時間放置して衰弱させた場合は「虐待」に該当することもあります。

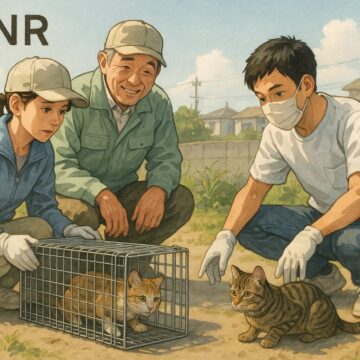

このような背景から、猫の捕獲器使用には、地域の自治体との連携が不可欠です。多くの市町村では、地域猫対策やTNR活動(捕獲して不妊去勢手術を施し、元の場所に戻す活動)を支援しており、捕獲の許可や相談窓口を設けています。こうした制度を活用すれば、違法性のない形で対応が可能になります。

また、捕獲器を設置する際には、使用目的、設置時間、捕獲後の処置など、細かいルールを守る必要があります。たとえば、夜間や長時間の設置は控える、捕獲後はすぐに対応する、捕獲器の中で苦痛を与えない設計にするなどが求められます。

さらに、捕獲後は動物病院での健康チェックや去勢・避妊手術を実施するのが一般的です。その後は地域で見守る形での再放逐、または里親探しなど、猫の福祉に配慮した選択肢が必要です。

このように、猫に捕獲器を使用すること自体は違法ではないものの、法令やガイドラインに従わなければ違法となる可能性があるため、まずは自治体や地域の動物愛護団体に相談することが適切な第一歩です。猫の命と暮らしを尊重しながら、問題解決につなげる姿勢が求められています。

-

-

捕獲器なしで野良猫を保護する方法と注意点とは【獣医師執筆】

野良猫を保護したいと思っても、捕獲器が手元にない状況では「どうすればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。実際、「野良猫 保護 捕獲器なし」という方法を探す方は増えており、失敗しない ...

続きを見る

猫を駆除したい場合はどうすればよいか

結論から言えば、猫を「駆除」することは原則として違法であり、個人が勝手に手を出すべきではありません。なぜなら、猫は「愛護動物」に分類され、動物愛護管理法によって強く保護されているからです。人間にとって不都合な存在であったとしても、法律上は安易に排除や捕獲、移動、ましてや殺処分などを行うことは許されていません。

この法律では、愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたり、遺棄したりする行為に対して、最大で懲役5年以下または罰金500万円以下の重い罰則が設けられています。「駆除したい」という言葉には、物理的に排除するというニュアンスが含まれがちですが、その発想自体が現代の法律や動物倫理の観点からは大きな問題です。

では、庭や敷地に猫が入り込んできて、フン害や鳴き声、植物の荒らしなどに悩まされている場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。正しい対処法としては、まず猫を寄せ付けない環境づくりが基本です。忌避剤や超音波発生器、物理的な侵入防止柵など、猫の習性を考慮した対策グッズが市販されています。これらを使って、猫が「ここには居づらい」と感じるようにすることが現実的かつ合法的な対応です。

それでも解決しない場合は、自治体の動物愛護担当窓口に相談するのが次のステップです。多くの自治体では、地域猫活動の支援やTNR(捕獲・不妊去勢・元の場所に戻す)活動を行っており、状況に応じてボランティア団体や専門機関と連携してくれることがあります。

また、地域猫として地域で見守る体制を構築することで、猫の繁殖を防ぎ、結果的に猫の数を減らす取り組みも進んでいます。このような方法であれば、猫の命を尊重しながら、住民の生活も守ることができます。

一方で、勝手に捕獲器を設置して移動させる、餌を与えて引き寄せた後に何らかの処置をする、あるいはSNSなどで個人的な駆除を呼びかけるなどの行為は、たとえ悪意がなかったとしても処罰対象となる可能性があります。

つまり、猫を「駆除」するという発想ではなく、「共存と管理」の視点で考えることが、現代社会で求められている対応です。その第一歩として、困っている状況をそのままにせず、行政や地域の専門家に相談することが最も現実的で合法的な道です。

猫罠は違法?罠の種類と規制についてについて総括

合わせて読みたい!

-

-

野良猫を捨てると罰則も?獣医師執筆で法的リスクを詳しく説明

「野良猫 捨てる」と検索しているあなたは、きっと日々の生活の中で野良猫の存在に頭を悩ませているのではないでしょうか。玄関先で鳴き声が響く、庭を荒らされる、糞尿被害がある──そうした状況のなか、「どこか ...

続きを見る

-

-

地域猫活動が逆効果とならないための工夫とは【獣医師執筆】

地域猫の取り組みは、猫と人が共に暮らせる地域社会を目指す活動ですが、現場では「地域猫 逆効果」と感じられてしまうケースも少なくありません。例えば「餌やりが迷惑」「勝手に飼うのはやめて」などの声や、場合 ...

続きを見る

-

-

捕獲器なしで野良猫を保護する方法と注意点とは【獣医師執筆】

野良猫を保護したいと思っても、捕獲器が手元にない状況では「どうすればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。実際、「野良猫 保護 捕獲器なし」という方法を探す方は増えており、失敗しない ...

続きを見る

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る