災害時におけるペットの同行避難が浸透しつつある中で、「避難所 ペット 迷惑」と検索する人が増えています。避難所では、鳴き声や臭い、飼い主のマナーによるトラブルが起きやすく、ペットの受け入れに反対する声が根強いのが現実です。特に、動物に対するアレルギーを持つ避難者にとっては、健康を脅かす深刻な問題となることもあります。

実際には、ペット同士の接触や排泄物の処理不足、さらには非飼育者との軋轢など、様々なトラブル事例が報告されています。なかには、極限状態でのストレスや空腹によって、動物間で共食いのような異常行動が起きた事例もあるほどです。

本記事では、避難所でペットが「迷惑」とされる背景や、実際に起きたトラブル、そしてそうした事態を防ぐためにできる備えや対策について、獣医師が分かりやすく解説していきます。すべての避難者が安心して過ごせる環境づくりのために、ぜひ最後までご覧ください。

避難所でペットが迷惑と感じられる主な理由

ペットの鳴き声・臭いとマナーの問題

避難所において、ペットの鳴き声や臭い、そして飼い主のマナーに関する問題は、他の避難者との間に摩擦を生む大きな原因のひとつです。結論から言うと、こうした問題は事前のしつけや意識の違いによって生まれやすく、避難所という特殊な環境では特に深刻化しやすい傾向にあります。

まず、鳴き声に関しては、犬や猫に限らず、ペットは見知らぬ場所や状況に強い不安を感じると声を発してしまいます。これは動物にとって自然な反応ですが、避難所では夜間に眠れない人が出たり、ストレスの多い環境下で神経質になる人も多いため、「うるさい」「落ち着かない」と不満の声が上がりやすくなります。

次に、臭いの問題です。動物の体臭、排泄物、エサなどの匂いは、飼い主には慣れていても、他の人には強く不快に感じられることがあります。とくに密閉された室内避難所では空気の循環が悪く、臭いがこもりやすいのも問題です。

加えて、マナーの悪さも指摘されがちな要因です。たとえば、ペットをリードにつながずに放していたり、排泄の後始末をしなかったり、食事の場に動物を連れてくるといった行動は、避難所ではルール違反にあたることもあります。飼い主に悪気がなくても、他の避難者から見れば「配慮が足りない」と捉えられる可能性は高いです。

このような問題を防ぐためには、普段からペットのしつけを行うとともに、避難所でのマナーやルールを飼い主自身がしっかり理解し、実行することが欠かせません。さらに、動物が不安にならないようにするための工夫、たとえばケージに慣れさせたり、お気に入りのタオルやおもちゃを用意しておくといった準備も有効です。

つまり、鳴き声や臭い、マナーに関する問題は、ペット側の問題というよりも、「人間側の準備」と「意識の違い」によって大きく左右されるのです。ペットと避難する以上、その動物が周囲にどんな影響を及ぼすかを想像し、配慮する姿勢が求められます。

衛生・飼育ルールの徹底で防ぐ迷惑行為

避難所での生活では、衛生管理と飼育ルールの遵守が、ペットをめぐるトラブルを防ぐための基本です。結論としては、明確なルールを設け、飼い主がそれを正しく守ることで、感染症や不快感、誤解などによる迷惑行為の多くは未然に防ぐことができます。

まず、衛生面の課題として挙げられるのが排泄処理です。ペットがその場で排泄してしまうことは避けがたい場合もありますが、処理が不十分だったり、ニオイが残っていたりすると、避難所全体の環境を損ねることにつながります。特に仮設の床や段ボールベッドを使っている場合、染み込んだ汚れが完全には落ちず、感染症やアレルギーのリスクも高まります。

次に、給餌や飲み水の管理も重要です。水がこぼれて床が濡れたままになっていたり、食べ残しが放置されていたりすると、虫が寄ってくる原因になりますし、不快に感じる人も少なくありません。また、アレルギー体質の避難者が同じ空間にいる可能性も考慮しなければなりません。

さらに、飼育ルールに関しても、個々の避難所によって異なる場合があります。たとえば、「必ずケージに入れる」「他の動物と接触させない」「一定時間ごとに外に連れ出す」など、細かな決まりごとがあることが一般的です。しかし、これらを守らず「うちの子は大丈夫」と独自の判断で行動してしまうことが、トラブルの火種になってしまうのです。

こうしたトラブルを避けるためには、事前に自治体の避難所運営マニュアルやペット同行避難のルールを確認し、必要なアイテム(消臭スプレー、排泄物処理袋、ペットシーツ、ケージなど)を備えておくことが大切です。また、自治体が設けるペット登録制度や災害時の預かり制度に登録しておくことで、円滑な受け入れにもつながります。

このように考えると、衛生管理とルールの徹底は、単なるマナーの問題ではなく、「避難所という共同生活の場を守るための最低限の配慮」でもあります。飼い主一人ひとりがこの意識を持つことが、全体のトラブル防止につながるのです。

アレルギーによる避難者の健康被害

結論から言えば、避難所でのペット受け入れは、動物アレルギーを持つ避難者にとって深刻な健康リスクとなる可能性があります。ペット同伴避難が推進される一方で、アレルギーへの配慮はまだ十分に行き届いていないのが現状です。

まず理解しておきたいのは、動物アレルギーは単なる「くしゃみや鼻水が出る」といった軽い症状だけではなく、場合によっては呼吸困難や発作など、命にかかわるケースもあるということです。特に猫や犬の毛、フケ、唾液に含まれるアレルゲンは空気中に浮遊しやすく、完全に遮断するのが難しい性質があります。

例えば、ペットと同じ空間に長時間滞在したことで喘息の発作を起こした人や、アレルゲンに触れた手で目をこすった結果、強いかゆみや炎症を起こした事例も報告されています。これらの症状は、もともとアレルギー体質を持っていない人でも、長時間の接触やストレスによって突然発症することもあるため、過信は禁物です。

さらに、避難所という限られた空間では、ペットの毛やフケを完全に除去することが難しく、空気清浄機や個室のような隔離設備が整っていない避難所も少なくありません。このような環境では、アレルギーを持つ人が安心して過ごすことが困難になるだけでなく、体調を崩すリスクも高まります。

そのため、アレルギーによる健康被害を避けるには、事前のゾーニング(空間分離)や、ペットと非ペット利用者の居住エリアの完全分離が必要です。しかし実際には、避難所の物理的・人的な制約から、十分な対策が取れないことが多いのが実情です。

このように、ペット同行避難が進む中で忘れてはならないのが、動物アレルギーを持つ避難者の安全と健康です。避難所はすべての人が安心して過ごせる場所であるべきだからこそ、ペットの受け入れには慎重な配慮が求められます。

避難所がペットの受け入れに反対する理由

避難所でペットの受け入れに反対する声が一定数存在するのは事実です。結論として、多くの反対意見は「不安定な生活環境における追加ストレスを避けたい」という理由から生まれています。

まず第一に挙げられるのが、衛生面への懸念です。ペットの排泄物処理や匂いへの不安、寄生虫や感染症などのリスクを考えると、抵抗を感じる人がいるのは自然なことです。特に高齢者や持病のある人、小さな子どもを連れている家族にとっては、健康へのリスクが直結する問題です。

また、動物が苦手な人や過去に動物に関するトラウマを抱えている人にとっては、ペットが身近にいるだけで強いストレスを感じてしまうこともあります。見た目が怖いと感じる大型犬や、鳴き声が大きい犬種などは、たとえ人懐っこくても他者に恐怖心を与える場合があります。

さらに、避難所という共同生活の場では、限られたスペースや物資を共有するため、小さな摩擦がトラブルに発展しやすい環境です。ペットのために必要なスペースや備品が人間の避難者よりも優先されていると感じる人がいた場合、不公平感から対立が起きる可能性もあるでしょう。

こうした背景から、避難所でペット受け入れに反対する人たちは、「人間の生活が最優先されるべきであり、ペットとの共存には無理がある」と考えがちです。そして、この考え方は必ずしも間違っているとは言えません。なぜなら、避難所はあくまで「人命を守るための緊急施設」であり、動物との共生を前提とした設計にはなっていないからです。

ただし、ペットを家族の一員と捉える人々にとって、同行避難は切実な問題であることも理解されなければなりません。だからこそ、反対意見を一方的に否定するのではなく、「なぜ反対されるのか」という根本的な理由を把握したうえで、両者の立場を尊重し合える環境づくりが求められているのです。

トラブル事例に見る現場の混乱

避難所でのペット受け入れに関する課題を考えるうえで、実際に起きたトラブル事例から学ぶことは非常に有益です。結論として、現場で起きている混乱の多くは、「事前準備の不足」と「配慮やルールの欠如」によって引き起こされています。

例えば、ある都市の避難所では、ペット同伴者と非同伴者のエリアを明確に分けずに受け入れを始めた結果、犬の鳴き声が一晩中響きわたり、不眠を訴える高齢者が続出しました。このケースでは、ペットの鳴き声だけでなく、食事中に動物のにおいが漂ってくることにも不満の声が集まり、結果的にペットの移動や退去を求める事態へと発展しています。

また、別の避難所では、排泄物の処理が不十分であったことが問題となりました。ペットシーツの交換が遅れたり、汚物のにおいが広がってしまったりしたことで、同じ空間にいた避難者の一部が体調を崩したという報告もあります。このような状況になると、飼い主自身が肩身の狭い思いをし、精神的にも大きな負担を抱えることになります。

さらに、ペットを巡る口論が避難所内で発生し、トラブルがエスカレートした例もあります。「なぜ動物がいるのか」「子どもが怖がっている」といった声と、「この子も家族だから離れられない」という飼い主の主張がぶつかり合い、避難所の運営側が対応に苦慮する事態に陥りました。

これらの事例を通じて見えてくるのは、ペット同行避難そのものが問題なのではなく、共に避難するうえでのルールや配慮が不十分だったことが混乱を招いたという点です。避難所という非日常の環境では、通常の生活以上に「人間関係の摩擦」が起きやすいため、ペットに関するトラブルは、ほんの些細なことでも大きな混乱につながります。

このような理由から、事前に起こり得る問題を想定し、具体的なルールや設備、運営体制を整えておくことが重要です。トラブル事例は他人事ではなく、「明日は我が身」として受け止め、準備を進めておくことが求められます。

避難所でペットによる迷惑を防ぐための準備と対策

人とペットの生活スペースを明確に分離

避難所において、人とペットが共に過ごすことを可能にするためには、生活スペースを明確に分けることが欠かせません。結論として、生活空間の分離は、衛生面・安全面・心理面のすべてにおいて、避難者同士のトラブルを防ぐ有効な対策です。

まず重要なのは、衛生的なリスクを減らすことです。人とペットが同じ空間に長時間過ごすと、毛やフケ、排泄物による空気や床の汚染が避けられません。アレルギーのある人にとっては深刻な健康被害につながるため、空間的な隔離が必要です。たとえば、体育館の一角を「ペット同行者専用スペース」として区画し、他の避難者と接しないよう動線を工夫する方法があります。

また、安全面の配慮も欠かせません。どれだけ普段おとなしいペットでも、災害直後の不安な状況では予測不能な行動をとることがあります。他の避難者や子どもたちが不用意に接触してケガをするリスクもあるため、ペットを物理的に隔離することで事故を防ぐことができます。

さらに、精神的な安心感も大きなポイントです。動物が苦手な人や過去にトラウマがある人にとって、すぐ近くにペットがいるだけで強い不安を感じることがあります。反対に、飼い主側も周囲の目を気にしてストレスを感じてしまいがちです。生活空間を分離することにより、双方が安心して避難生活を送ることができる環境をつくることが可能になります。

このように、人とペットの生活スペースを明確に分けることは、単なるマナーではなく「トラブルを未然に防ぐための基本的な設計」と言えます。もちろん、全ての避難所に専用スペースを設けるのは簡単ではありませんが、パーテーションや簡易テントなどを活用することで、ある程度の区分けは可能です。

つまり、ペットとの共生を成功させる鍵は、「一緒にいること」ではなく「お互いを尊重しながら距離を保つ工夫」にあります。避難所において全員が安全かつ快適に過ごすためには、この分離の考え方を基本とし、実践していくことが求められています。

ペットの登録・健康管理を徹底する

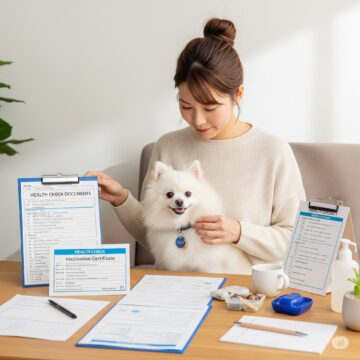

結論として、ペットの登録と健康管理を徹底しておくことは、避難所での受け入れをスムーズにし、トラブルの予防にも大きく貢献します。避難所という集団生活の場において、ペットが原因で起こる問題を最小限に抑えるためには、事前の備えが欠かせません。

まず、ペットの登録制度についてですが、自治体によっては平常時から「ペット防災登録」や「同行避難名簿」といった仕組みを設けている場合があります。これに事前に登録しておくことで、災害時にどのようなペットがどこに避難しているのかを自治体や避難所スタッフが把握しやすくなります。結果として、避難所の運営側も受け入れ対応を迅速かつ的確に行うことができ、混乱を避けることにつながります。

次に、健康管理の重要性について考えてみましょう。避難所には子どもや高齢者、持病のある人など、免疫力が低い避難者も多くいます。そのような中で、ワクチン未接種やノミ・ダニ対策が不十分なペットが入ってくると、感染症のリスクが高まる可能性があります。狂犬病予防接種や定期的な健康診断、フィラリア・寄生虫予防などは、災害時に限らず日頃から徹底しておくべき基本的な飼育責任です。

例えば、ある避難所では、ワクチン接種歴の不明な犬が他の犬と接触し、体調不良を引き起こすというトラブルが発生しました。前述の通り、このような事態は避けることができるものです。健康状態の確認や証明書の提示があれば、安心して同じ空間での避難が可能になります。

このように、ペットの登録と健康管理は、「飼い主の自己責任」というだけでなく、「周囲の避難者への配慮」にもつながる大切な要素です。登録情報の準備や医療記録の保管、必要な薬やケア用品の携行など、災害が起こる前からできる備えを進めておくことで、非常時の不安を大きく軽減することができます。

ペットの預け先や避難先の選択肢を確保

結論から言うと、ペットの預け先や避難先の選択肢を事前に確保しておくことは、災害時における「安心の土台」となります。避難所でのペット受け入れには限界があるため、複数の避難ルートや支援先を確保しておくことが重要です。

災害発生直後、すべての避難所がペットの受け入れに対応できるとは限りません。対応できたとしても、定員や設備、スタッフの数には制限があります。場合によっては、すでにペットスペースが満員だったり、動物に不慣れな避難者の意向で受け入れが見送られるケースもあるのです。そのため、「最寄りの避難所に行けばなんとかなる」と思い込まず、複数の避難先を事前に把握しておくことが求められます。

具体的な選択肢としては、動物病院、ペットホテル、動物保護団体、または親戚・知人宅などが挙げられます。地域によっては、災害時にペットの一時預かりを行う協定を結んでいる施設もあるため、平時に自治体のホームページや窓口で確認しておくとよいでしょう。さらに、自家用車での避難も選択肢の一つです。車内で一定期間過ごすことを想定し、ペット用のケージやトイレ、食事用品などを積んでおく準備も役立ちます。

例えば、東日本大震災の際には、ペット同行避難ができずに屋外で数日間過ごすことを余儀なくされた飼い主が多数存在しました。その中で、知人の農場を一時的に避難先として利用できた人は、心身の負担をかなり軽減できたといいます。このような事例は、事前の備えがどれほど大切かを物語っています。

つまり、ペットを守るためには、選択肢の幅を広げておくことが不可欠です。「どこに」「誰が」「どのように」預けられるのかを具体的に考えておくことで、いざというときに冷静に対応できるようになります。そしてその準備は、ペットの命だけでなく、飼い主自身の安心と安全にもつながるのです。

共食いを防ぐための飼育準備

共食いという言葉を聞くと一見大げさに感じるかもしれませんが、災害時におけるペットのストレスや空腹が極限に達した場合、実際に起こりうる深刻なリスクです。結論として、避難生活におけるペットの共食いを防ぐためには、飼い主が事前に適切な準備と理解を持っておくことが重要です。

共食いが起こる要因には、大きく2つの側面があります。1つは「食糧不足」、もう1つは「極度のストレスと環境変化」です。避難所では、ペット用のフードが十分に備蓄されていないことが多く、人間の支援物資が優先される中で、動物への対応が後回しにされることもあります。その結果、空腹状態が続いたペットが異常行動を起こす可能性があるのです。

また、慣れない環境や騒音、人の出入りにより、ペットは強いストレスを感じます。特に多頭飼育の場合、狭い空間での生活は縄張り意識や攻撃性を高める要因となり、場合によっては同居していた動物同士で争いが起きることもあります。これは犬や猫に限らず、鳥や小動物などでも同様の危険があります。

このような事態を避けるためには、いくつかの事前準備が有効です。まず、最低でも7日分、可能であれば10日以上のペットフードを備蓄しておくことが大前提です。また、水や食器、簡易トイレも含めて、避難生活を想定した「ペット用防災バッグ」を用意しておくことが望ましいです。多頭飼いの場合は、それぞれの動物が安心できるよう、個別のケージや区切られたスペースを用意できると理想的です。

さらに、平時からの訓練も重要です。例えば、ケージの中で静かに過ごす練習や、他の動物と距離を取る習慣をつけておくことで、災害時のパニックを軽減できます。万が一、避難先で一時的に別のペットと同居しなければならない場合に備え、「接触を避ける」「食事時間をずらす」といった対応も覚えておくと安心です。

このように、共食いという最悪の事態を防ぐためには、飼い主の想像力と準備力が何よりも大切です。ペットも人と同じく、命ある大切な存在です。非常時こそ、「一緒に安全に生き延びる」ための備えを、今この瞬間から始めておくことが求められます。

避難所でペットが迷惑とされる理由と対策について総括

参照:ペットの災害対策 環境省

合わせて読みたい!

-

-

避難所でのペット受け入れ反対の理由と課題とは【獣医師執筆】

災害時にペットと避難する人が増えている一方で、「避難所 ペット 反対」といった声も根強く存在します。同行避難や同伴避難といった言葉が広まる中、避難所でペットを受け入れるべきかどうかは、今も議論が続いて ...

続きを見る