「さくら耳 かわいそう」と検索してこの記事にたどり着いた方へ、ようこそ。猫好きな方にとって、さくら耳カットの猫を見て「かわいそう」と感じることは自然な反応です。しかし、このさくら耳カットは、地域猫活動の一環として行われている重要な施策なのです。この記事では、さくら耳カットが猫にとってどのような影響があるのか、そしてその背景にある地域猫活動の目的や役割について詳しく解説します。

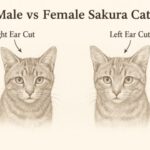

さくら耳カットは、猫が不妊去勢手術を受けた証として行われます。性別によって左右の耳がカットされ、オスは右耳、メスは左耳をカットするというルールがあります。手術は全身麻酔をかけて行われるため、猫が痛い思いをすることはありません。この手術により、猫の繁殖を抑え、地域猫の数を管理することができます。

しかし、地域猫活動には地域猫に関する餌やりや糞尿問題、トラブルなどの課題も伴います。これらの問題を解決し、猫と地域住民が共生できる環境を作るためには、地域全体での協力が欠かせません。

この記事を通じて、さくら耳カットが猫にとって必要な措置であること、そして地域猫活動の意義を理解していただければ幸いです。猫たちの健康と福祉を守るために、私たちができることを一緒に考えてみましょう。

さくら耳をかわいそうと思う方へ

さくら耳とは何か?猫の耳カットについて

さくら耳とは、猫の耳をV字にカットしたもので、これは猫が不妊去勢手術を受けた証拠です。耳の先端を桜の花びらのようにカットすることから、「さくら耳」と呼ばれています。この耳カットは、TNR活動(Trap, Neuter, Return)の一環として行われます。

さくら耳は、捕獲された猫がすでに手術済みであることを一目で確認できるようにするための方法です。手術の際には、全身麻酔をかけて行われるため、猫に痛みはなく、出血もほとんどありません。耳をカットすることにより、猫が再度捕獲され、重複して手術を受けることを防ぎます。

このように、さくら耳は猫の健康と福祉を考えた措置であり、不必要なストレスや危険を回避するために重要です。また、さくら耳を持つ猫は地域住民やボランティアからも手術済みであると認識されるため、管理がしやすくなります。

さくら耳と地域猫の背景と目的

さくら耳は、地域猫活動の一環として行われる不妊去勢手術の証です。地域猫活動とは、特定の飼い主を持たない猫たちを地域全体で管理し、共生するための取り組みです。この活動の目的は、猫の過剰な繁殖を防ぎ、地域社会でのトラブルを減らすことにあります。

地域猫活動では、野良猫を捕獲し、手術を行った後に元の場所に戻す「TNR」手法が採用されます。これにより、猫の繁殖が抑えられ、将来的に野良猫の数が減少します。また、地域住民とのトラブルを減らすために、餌やりのルールや糞尿の処理などの管理も行われます。

地域猫活動の背景には、野良猫による糞尿被害や騒音、健康リスクなどがありました。これらの問題を解決するために、地域住民やボランティア、行政が協力して猫の管理を行うことが重要となっています。さくら耳は、地域猫が適切に管理されている証拠であり、地域社会と猫が共存するための一歩となるものです。

性別により左右どちらをさくら耳カットするか

さくら耳のカットは、猫の性別によって左右が決まっています。具体的には、オス猫は右耳、メス猫は左耳をカットします。これは、地域猫活動やTNR活動において、一目で猫の性別と手術済みかどうかを確認できるようにするための工夫です。

このような方法が取られる理由は、捕獲作業や管理を効率的に行うためです。例えば、オス猫の右耳がカットされていれば、既に去勢手術が終わっていることが一目でわかります。これにより、同じ猫を何度も捕まえる手間が省け、猫にとってもストレスや負担が減ります。

また、さくら耳は手術の際に全身麻酔がかけられた状態で行われるため、猫が痛みを感じることはありません。耳のカットは猫の健康を考慮した上で行われるため、安心して見守ることができます。

さくら耳にする歳に猫は痛い?全身麻酔の安全性

さくら耳にする際、猫に痛みがあるのかと心配される方も多いでしょう。しかし、さくら耳のカットは全身麻酔をかけて行われるため、猫が痛みを感じることはありません。手術中は完全に麻酔が効いている状態なので、猫が不快感や苦痛を感じることはないのです。

全身麻酔の安全性についても、多くの獣医師が細心の注意を払っています。手術前には猫の健康状態をチェックし、麻酔に対するリスクを最小限に抑えるための準備が行われます。また、手術後は猫が無事に麻酔から覚めるまでしっかりと観察されるため、安全性は高いといえます。

このように、さくら耳のカットは猫にとって負担の少ない方法で行われています。猫の健康と安全を第一に考えた手術であり、猫自身も痛みやストレスを感じることなく処置が終わるのです。この処置により、猫が再度捕獲されて不必要な手術を受けることを防ぎ、地域猫活動の円滑な運営にも貢献します。

さくら耳のメリットとデメリット

さくら耳には多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。まずはメリットから見ていきましょう。

メリットの一つ目は、前述の通り、手術済みの猫を一目で識別できる点です。これにより、地域猫活動の効率が向上し、同じ猫に対する重複手術を防ぐことができます。さらに、さくら耳カットは地域住民に対して猫が避妊・去勢手術を受けていることを示し、地域猫活動の理解と協力を得やすくします。

もう一つのメリットは、猫の健康管理に役立つことです。避妊・去勢手術により、猫は特定の病気のリスクが減少し、より健康で長生きする可能性が高まります。手術済みであることがさくら耳カットで確認できれば、猫が適切なケアを受けている証拠にもなります。

一方で、デメリットも存在します。まず、さくら耳のカットは見た目に影響を与えるため、外見を気にする方には抵抗感があるかもしれません。耳をカットすること自体に対して「かわいそう」と感じる人もいます。しかし、全身麻酔をかけて行われるため、猫に痛みはなく、安全に実施されます。

このように、さくら耳には多くのメリットがありますが、一部デメリットも存在します。それでも、地域猫活動の一環として、さくら耳カットは猫の健康管理と地域社会の理解促進に重要な役割を果たしています。

さくら耳はかわいそうという誤解を解く

地域猫への餌やりのルールとマナー

地域猫活動において、餌やりは非常に重要な役割を果たしますが、ルールとマナーを守ることが求められます。適切な餌やりは猫の健康を保ち、地域住民とのトラブルを避けるために欠かせません。

まず、餌やりの場所と時間を決めることが基本です。餌を与える場所は、公共の場所や他人の敷地ではなく、自分の敷地内や許可を得た公園などに限定します。また、餌を与える時間も毎日同じ時間に設定することで、猫が定期的に食事を取れるようにします。

次に、餌の管理についてです。餌を与える際には、必ず食べ終わるまで見守り、残った餌や容器を片付けることが大切です。これにより、カラスや害虫の発生を防ぎ、周辺環境を清潔に保つことができます。また、餌やり後の場所の清掃も欠かさず行い、糞尿の処理も徹底します。

さらに、地域猫の健康管理も考慮する必要があります。適切な餌を与え、過剰に与えないようにします。また、定期的に健康状態をチェックし、異常があれば動物病院に連れて行くことも重要です。

最後に、地域住民とのコミュニケーションも忘れてはいけません。地域猫活動を行う際には、近隣住民に理解と協力を求めるため、活動内容やルールを共有します。これにより、地域全体で猫の管理が行き届き、トラブルの発生を防ぐことができます。

このように、地域猫の餌やりには多くのルールとマナーが存在しますが、これらを守ることで猫と人間が共生できる環境を作り出すことができます。

地域猫の糞尿問題とその対策

地域猫活動において、糞尿問題は避けて通れない課題です。多くの地域で糞尿が原因の苦情が寄せられていますが、適切な対策を講じることでトラブルを軽減することが可能です。

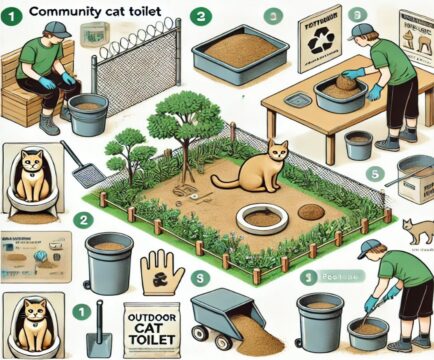

まず、地域猫用の屋外トイレを設置することが効果的です。プランターを利用して、園芸用土や砂を入れ、定期的に清掃することで猫が特定の場所で排泄するようになります。これにより、他の場所での糞尿被害を防ぐことができます。また、EM菌などの消臭剤を使うことで臭いを抑えることができます。

次に、猫の通り道や排泄場所にトゲトゲシートや枯れ枝を敷くことも有効です。これにより、猫がその場所を避けるようになります。さらに、塩素系消毒剤を使用して、猫が糞尿をしないようにすることも可能です。

地域住民との協力も重要です。定期的に糞尿の清掃を行い、餌やりの後に周辺をきれいに保つことで、住民の理解を得やすくなります。また、糞尿問題について話し合い、地域全体で取り組む姿勢を見せることが大切です。

これらの対策を講じることで、地域猫の糞尿問題を効果的に解決することができます。地域全体で協力し、快適な環境を維持することが重要です。

地域猫に関するトラブルの解決方法

地域猫活動には、餌やりや糞尿問題をはじめとするさまざまなトラブルがつきものです。これらのトラブルを効果的に解決する方法について説明します。

まず、地域住民とのコミュニケーションが欠かせません。地域猫活動を理解してもらうために、定期的に説明会や話し合いの場を設けることが重要です。これにより、住民の不安や疑問を解消し、協力を得やすくなります。

次に、餌やりのルールを徹底することです。餌やりの場所や時間を決め、餌の管理を適切に行うことで、無秩序な餌やりによるトラブルを防ぐことができます。餌やりの後は必ず片付けをし、清掃を行うことも大切です。

また、避妊・去勢手術を徹底することも重要です。猫の繁殖を防ぐことで、猫の数をコントロールし、トラブルを減らすことができます。手術済みの猫にはさくら耳カットを施し、一目でわかるようにします。

さらに、行政との連携も必要です。地域猫活動を進める際には、自治体の協力を得ることが大切です。行政からの支援や助成金を活用し、活動を継続的に行うことが求められます。

最後に、地域猫活動の成果を可視化することです。活動によって猫の数が減少し、トラブルが減ったことをデータや報告書で示すことで、住民や行政の理解と支持を得ることができます。

これらの方法を実践することで、地域猫活動におけるトラブルを効果的に解決し、猫と人が共生できる環境を作り出すことができます。

さくら耳の猫の寿命と健康管理

さくら耳の猫、つまり不妊去勢手術を受けた地域猫は、その寿命と健康管理において特別な配慮が必要です。通常、野良猫の寿命は3~5年とされていますが、地域猫として適切な管理を受けることで、その寿命を延ばすことが可能です。

まず、定期的な健康チェックが重要です。地域猫ボランティアや地域住民が協力して、猫の健康状態を観察し、異常が見られた場合は迅速に動物病院に連れて行くことが推奨されます。特に、外傷や感染症には早期対応が必要です。

次に、適切な餌やりのルールを守ることが健康維持に繋がります。バランスの取れた食事を提供し、餌の量や時間を管理することで、過食や栄養不足を防ぎます。また、餌やりの場所を清潔に保つことも、病気の予防に効果的です。

さらに、さくら耳カットは不妊去勢手術済みの証であり、これにより繁殖を防ぎます。繁殖によるストレスや栄養消耗がなくなるため、猫の体力を維持しやすくなります。これにより、長寿命化が期待できるのです。

最後に、地域猫活動の一環として、住民が協力して猫の生活環境を整えることが大切です。安全な寝床や避難場所を提供し、悪天候や外敵から猫を守ることで、より健康的な生活を送ることができます。

さくら耳の猫と地域住民の協力の重要性

さくら耳の猫が地域で健やかに暮らすためには、地域住民の協力が不可欠です。地域猫活動は、猫と人間が共生するための取り組みであり、その成功には住民一人ひとりの理解と協力が求められます。

まず、地域住民がさくら耳の猫の存在意義を理解することが重要です。さくら耳は不妊去勢手術を受けた証であり、これにより猫の繁殖を防ぎ、地域の猫の数をコントロールしています。この取り組みが結果的に猫の健康を守り、地域の環境を保つことに繋がるのです。

次に、地域猫活動には餌やりや清掃などのルールがあります。住民がこれらのルールを守り、協力することで、猫と人間が快適に共生できる環境が作られます。具体的には、餌やりの後の片付けや、猫のトイレの設置・管理などがあります。これにより、地域の衛生環境が保たれ、トラブルが減少します。

さらに、地域住民が協力して猫の健康管理を行うことも大切です。定期的な健康チェックや異常が見られた場合の迅速な対応が求められます。地域の動物病院と連携し、猫の健康を守る体制を整えることが推奨されます。

最後に、地域猫活動を通じて、住民同士のコミュニケーションが活発になるという利点もあります。共通の目的に向かって協力することで、地域の絆が深まり、より良いコミュニティ作りに寄与します。

このように、さくら耳の猫と地域住民の協力は、猫の健康と地域の平和を保つために欠かせない要素です。

さくら耳は本当にかわいそう?猫の耳カットの意義と影響について総括

合わせて読みたい!

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】野良猫への餌やりがダメな理由について詳しく解説!

野良猫に餌をあげることは、一見優しさからくる行動に思えますが、実際にはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。野良猫への餌やりがダメな理由を調べている方も多いのではないでしょうか。この記事では、野 ...

続きを見る

-

-

猫放し飼いによる苦情はどこに?効果的な対策と法律を獣医師が解説!

猫放し飼いが原因で迷惑行為が発生した場合、多くの人が「苦情をどこに相談すればいいのか?」と悩むことでしょう。庭や花壇での糞尿被害や、夜鳴きによる騒音など、放し飼いの猫によるトラブルは深刻です。 ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】さくら猫の耳カットと左右性別ルールを徹底解説!

さくら猫の耳に入ったV字型のカットを見て、「かわいそう」と感じたり、「この猫は保護していいのか?」と迷ったことはありませんか? この記事では、「さくら猫 左右 性別」という検索を通じて情報を探している ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】地域猫の餌やりマナーと迷惑行為を防ぐ方法とは

「地域猫 餌やり 迷惑 マナー」と検索してこの記事にたどり着いた方へ。地域猫への餌やりは猫の命を支える大切な行為である一方で、マナーを欠いたやり方が原因となり、近隣住民から「迷惑」と感じられてしまうこ ...

続きを見る

-

-

地域猫を勝手に飼うのはNG?正しい支援法とは【獣医師執筆】

地域猫が家に来るようになり、「地域猫を保護したい」「地域猫を勝手に飼うのは問題なのか」と悩んでいませんか?本記事では、地域猫をなぜ飼わないのかという背景や、勝手に飼うことで起こり得るトラブル、さらには ...

続きを見る

-

-

地域猫活動が逆効果とならないための工夫とは【獣医師執筆】

地域猫の取り組みは、猫と人が共に暮らせる地域社会を目指す活動ですが、現場では「地域猫 逆効果」と感じられてしまうケースも少なくありません。例えば「餌やりが迷惑」「勝手に飼うのはやめて」などの声や、場合 ...

続きを見る