さくら猫の耳に入ったV字型のカットを見て、「かわいそう」と感じたり、「この猫は保護していいのか?」と迷ったことはありませんか?

この記事では、「さくら猫 左右 性別」という検索を通じて情報を探しているあなたに向けて、耳カットの意味や性別によるカット位置の違い、見守るべき猫と保護が必要な猫の見極め方などを、獣医師監修のもとでわかりやすく解説します。

見た目だけでは判断しづらい地域猫の背景や適切な対応方法を知ることで、あなたの行動が猫の命を守る力になります。誤解されがちな「さくら耳」の真実と、正しい知識に基づいた接し方を一緒に学んでいきましょう。

さくら猫 左右性別ルールと耳カットの基礎知識

さくら猫とは何か?耳カットの意味とその重要性

さくら猫とは、避妊・去勢手術を受けた地域猫のことを指し、その最大の特徴が「耳カット」です。耳の先端をV字型にカットし、その形が桜の花びらに似ていることから「さくら耳」と呼ばれるようになりました。この処置は猫に痛みを与えるものではなく、全身麻酔下で避妊・去勢手術と同時に行われるため、安全かつ衛生的に施されます。

では、なぜ耳カットが必要なのでしょうか。その理由の一つは、猫がすでに不妊・去勢手術を受けていることを誰でもすぐに見分けられるようにするためです。地域猫活動、特にTNR活動(Trap=捕獲、Neuter=手術、Return=元の場所に戻す)においては、同じ猫を何度も捕まえて手術の有無を確認することは、大きな手間であり猫にとっても大きなストレスになります。耳カットという視覚的なサインがあることで、こうした重複作業を避けることが可能になり、活動全体の効率が向上するのです。

また、耳カットは地域住民との信頼関係の構築にも寄与します。耳にカットがある猫は「手術済みで適切に管理されている存在」であるとひと目で伝わるため、野良猫に対する不安や誤解が軽減されやすくなります。これにより、餌やりルールの遵守やトイレの設置など、地域猫活動の周辺環境整備にも理解と協力が得られやすくなります。

一方で、耳カットに抵抗を示す人がいることも事実です。「見た目がかわいそう」「耳を切るなんて残酷だ」という声も聞かれます。しかしながら、耳カットは一時的な見た目の変化にすぎず、猫の命や地域との共生を守るための極めて有効な手段です。むしろ、耳カットがあることで不必要な再捕獲を防ぎ、猫の健康と安全が守られるという現実を、丁寧に周知していくことが大切です。

このように、さくら猫の耳カットは、地域猫活動の中核ともいえる仕組みであり、単なる見た目の変化ではありません。それは、命を守る証明であり、共生を目指す地域社会の責任の象徴でもあります。さくら耳を見かけたら、その猫が多くの人の手で守られ、見守られている存在であることを、ぜひ思い出してください。

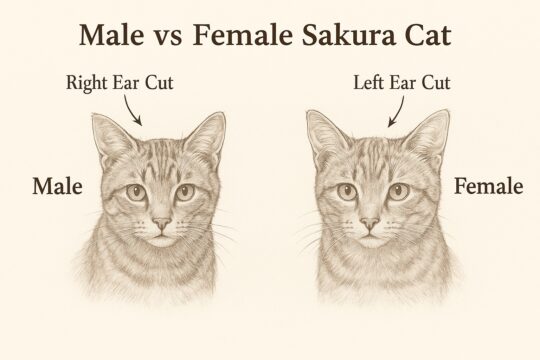

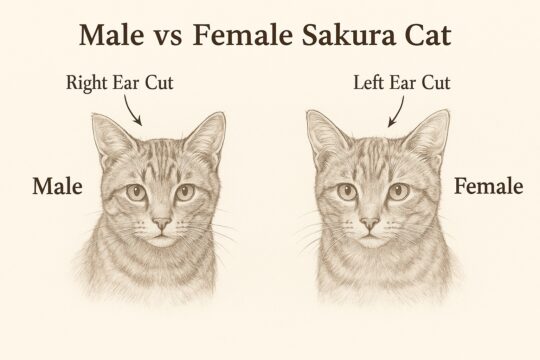

性別によって異なるさくら猫の耳カット位置とその意義

さくら猫の耳カットには、性別に応じた明確なルールがあります。一般的に、オス猫は右耳を、メス猫は左耳をV字にカットされます。このルールは、TNR活動(捕獲・不妊去勢・元の場所へ戻す)を円滑に進めるための工夫として全国各地で採用されており、地域猫の管理や識別に大きく役立っています。

屋外で暮らす猫たちは、見た目だけで区別するのが難しいケースが多く、特に動きが速く人間に慣れていない個体は近づくだけでも一苦労です。そこで重要になるのが、この耳カットの左右ルールです。右耳がカットされていればオス猫、左耳ならメス猫と、遠目からでも一瞬で判断ができるため、ボランティアや地域住民が再捕獲や重複手術を防ぐ手がかりとして活用されています。

また、複数のスタッフでTNR活動を行う際にも、この左右の区別は情報共有の簡便さという点で非常に有効です。口頭での説明や紙資料がなくても、耳のカット位置を見るだけで性別と手術済みかどうかが把握できるため、現場の混乱を避けながら効率的な作業が実現します。

ただし、こうした左右ルールは全国で統一されているわけではありません。一部の自治体や個人で活動している団体では、手術済みであることだけを示す目的で、性別にかかわらず片側の耳(多くは左耳)に統一してカットする場合もあります。このように運用方法が異なることもあるため、地域猫活動に関わる前には、その地域のルールを確認しておくことが重要です。

さらに、耳カットは猫にとって苦痛ではありません。処置は避妊・去勢手術時に全身麻酔下で行われるため、痛みを感じることはなく、出血や感染のリスクも最小限に抑えられています。見た目にわずかな違いが生じるものの、それによって猫の命が守られ、地域全体での共生が図れるのであれば、その意義は極めて大きいといえるでしょう。

このように、性別による耳カットの位置の違いは、単なる区別のためのものではありません。それは、猫の命を守り、無駄な手術を避け、地域猫活動の効率と信頼性を支える実用的かつ人道的なルールなのです。活動に携わる方はもちろん、地域住民の一人としてこのルールを知っておくことは、猫との共生社会を実現するうえで欠かせない一歩です。

飼い猫が耳カットされた場合の対処法

飼い猫に耳カットが施されていたことに気づいた場合、多くの飼い主は驚きや戸惑いを感じることでしょう。実際、耳カットは本来、野良猫や地域猫に対して行われるTNR活動の一環であり、飼い猫に施されるケースは非常に稀です。しかし、何らかの事情で間違って耳カットが行われた場合、速やかな対応が求められます。

まず確認すべきなのは、その猫が本当に飼い猫であったかという点です。長期間外で過ごしていた猫や、外出自由の飼い猫が保護団体や行政によって野良猫と誤認されてTNR対象となる事例は少なくありません。特に首輪やマイクロチップが装着されていない猫は、所有者不明と判断されがちです。

このような事態を避けるためには、マイクロチップの装着や首輪の着用が非常に重要です。マイクロチップが埋め込まれていれば、保護された際に動物病院や保健所で読み取られ、すぐに飼い主が判明します。万が一耳カットされてしまったとしても、今後の混乱を防ぐ手段になります。

次に行うべきは、猫の健康状態のチェックです。耳カットが適切に処置されているか、傷口に炎症や感染の兆候がないかを確認し、必要であれば動物病院で診察を受けましょう。通常、手術と同時に行われるため出血も少なく、回復も早い処置ですが、家庭猫の場合には注意深く見守る必要があります。

また、今後同様の事態を防ぐためには、地域の猫ボランティアや行政窓口と連絡を取り、自宅の猫が飼い猫であることを明確に伝えておくのも有効です。自宅周辺で地域猫活動が行われている場合には、事前に自分の猫の情報を共有しておくことで、誤認リスクを下げることができます。

このように、「飼い猫が耳カットされた」という事態にはいくつかの対応策がありますが、最も大切なのは日頃からの予防策です。首輪やチップによる身元表示を徹底し、外飼いをできるだけ控えることで、このようなトラブルを未然に防ぐことが可能です。

耳カット自体に害はなく、猫の健康には直接的な影響を与えませんが、誤って処置されることのないよう、飼い主としての対策と配慮が必要です。飼い猫を守るために、正しい知識と予防策を備えておきましょう。

さくら耳はかわいそうという誤解について

さくら耳を見て「かわいそう」と感じる方は少なくありません。猫の耳がカットされている姿に驚きや同情を抱くのは、ごく自然な感情です。しかし、実際にはさくら耳は猫の命を守るための大切なサインであり、単なる「見た目の違い」では済まされない背景があることを知っておく必要があります。

まず理解しておきたいのは、さくら耳は不妊・去勢手術が済んだことを示す印だということです。これは地域猫活動の一環であるTNR(捕獲→手術→元に戻す)で実施される処置であり、猫がこれ以上繁殖しないようにするために行われています。手術済みであることを視覚的に示すことで、同じ猫を何度も捕獲する手間やストレスを回避できるメリットがあります。

また、「耳を切るなんて痛そう」と思う方も多いかもしれませんが、耳カットは不妊・去勢手術と同時に全身麻酔下で行われるため、猫には痛みもストレスもほとんどありません。出血や感染症のリスクも十分に管理されたうえで行われており、安全性にも配慮されています。

このように、見た目だけで「かわいそう」と判断してしまうのは誤解のもとです。むしろ、さくら耳がある猫は「すでに手術済みで地域の人たちに見守られている存在」であり、無秩序な繁殖を防いで命を守られているとも言えます。

さらに、さくら耳があることで、ボランティアや地域住民が安心して猫の世話を継続できるという利点もあります。外見上の変化を最小限にとどめつつ、最大限の保護を実現する仕組みなのです。

つまり、さくら耳は「かわいそうな印」ではなく、「守られた命のしるし」としての役割を果たしています。私たちが見た目だけにとらわれず、その意味を正しく理解することが、猫たちとの共生を考える第一歩になるのではないでしょうか。

さくら猫は殺処分されない理由

さくら猫が「殺処分されない猫」であるという点は、地域猫活動を理解するうえでとても重要です。殺処分を避けるための実践的な方法として、TNR活動が全国各地で導入されており、その中で耳にカットを入れた「さくら猫」は、生かすために守られた存在として地域に根付いています。

まず、なぜさくら猫が殺処分されないのかというと、自治体や動物愛護団体がその猫に対して「地域で受け入れられている」という認識を持っているからです。耳カットされた猫は、避妊・去勢手術を終え、これ以上繁殖をしないことが証明されています。そして何より、地域住民がその存在を受け入れ、適切な管理を行っている証拠でもあります。

実際、自治体の多くは「手術済みで管理されている猫」については、捕獲や収容の対象から外す方針を取っています。つまり、地域でTNR活動が根付いている場所では、**さくら猫は保護される対象であって、排除される対象ではない**のです。

もう一つ重要なのが、ボランティアや市民の協力体制です。さくら猫は単に放置されている猫ではなく、継続的な餌やりや健康管理、トイレの設置など、人の手によって支えられている猫です。そのようなケアの行き届いた猫を行政がわざわざ捕獲して殺処分することは、人道的にも社会的にも受け入れがたい行為となります。

ただし、全ての地域で完全に殺処分ゼロが実現されているわけではありません。ルールが徹底されていない場所では、耳カットがあっても誤って収容されるリスクがゼロとは言い切れません。そのため、地域ごとのルール作りや周知活動がますます重要になっています。

このように、さくら猫が殺処分を免れるのは、人の手による管理と社会的な受け入れ体制がセットで機能しているからです。耳のカット一つで命が守られ、地域に暮らすことが許されている猫たちは、まさに「地域と共に生きる存在」として位置づけられているのです。今後もこの取り組みを支える意識と仕組みが広がっていくことが、真の「殺処分ゼロ」社会への鍵となります。

さくら猫 左右性別ルールの理解と保護の注意点

さくら猫を保護してよいか迷ったときの判断基準と対応の流れ

道で猫を見かけたとき、「この猫は保護すべきか、それともそっと見守るべきか」と迷うことは少なくありません。特に耳にV字型のカットがある、いわゆるさくら猫の場合、その判断はより慎重に行う必要があります。ここでは、さくら猫を保護してよいかどうかの判断基準と、状況に応じた対応の方法についてまとめます。

まず基本として覚えておきたいのは、耳にカットがある猫は、TNR(捕獲・不妊去勢・元の場所に戻す)活動により、地域で管理されている可能性が高いという点です。こうした猫は「地域猫」として、ボランティアや住民により給餌や健康管理をされているケースが多く、外での生活に慣れている場合もあります。そのため、健康状態に問題がなさそうな猫であれば、むやみに保護するのではなく見守ることが原則です。

しかし、すべてのさくら猫が健康とは限りません。たとえば、極端に痩せている、動きがおかしい、怪我をしている、呼吸が荒いといった異常が見られる場合には例外的に保護が必要になることもあります。このような場合、まずは地域猫活動をしている団体や、行政の動物愛護センター・保健所に連絡を取り、指示を仰ぐのが適切です。勝手に連れ帰るのではなく、地域の関係者と連携して対応することが猫にとっても最善です。

一方で、耳カットのない猫を見かけた場合は、地域猫でない可能性が高くなります。この場合は、「迷子の飼い猫なのか」「新たに現れた野良猫なのか」を見極める必要があります。首輪の有無や毛並みの状態、人懐っこさなどを確認し、飼い主の存在を調査しましょう。マイクロチップの有無を動物病院で確認してもらうことも有効です。

飼い主が見つからず、その猫を保護して自宅に連れて帰る場合でも、自治体への届け出は必須です。拾得動物として、管轄の保健所や動物愛護センターに「猫を保護した」という事実を申告することで、後々のトラブルを防ぐことができます。猫の特徴(毛色、性別、耳の状態、保護した場所など)を詳細に伝えましょう。

その後、自分で飼いたいと考える場合には、正式な譲渡手続きを経ることになります。その際、避妊・去勢手術やワクチン接種、健康診断の実施などが求められることが多く、必要に応じて費用も発生します。こうした準備が整って初めて、猫を責任ある形で迎えることができます。

反対に、飼えない場合には地域の動物保護団体に相談するのも選択肢です。すぐに引き取ってもらえないこともありますが、譲渡会や預かりボランティアの情報など、次のステップに進むための支援が受けられる場合があります。

要点を整理すると、さくら猫かどうかを判断する第一の基準は耳カットの有無です。そのうえで、猫の健康状態、地域での管理体制、保護後の対応可能性を冷静に見極めることが大切です。以下のようなチェックリストが判断に役立つでしょう:

* 耳にさくらカットがあるか

* 明らかな怪我や病気の兆候があるか

* 周囲に餌や水が置かれているか

* 地域猫活動の掲示や情報がないか

このように、「保護することが善意」だと決めつけず、状況を見極めて行動することが、猫にも地域社会にも優しい選択になります。あなたの行動が、猫の命を守り、地域とのよりよい関係を築く第一歩になるのです。

耳カットのない猫はどう対応すべきか

耳カットのない猫を見かけたとき、多くの人は「この猫は野良猫なのか?」「誰かの飼い猫では?」と戸惑うことでしょう。そんなときこそ、落ち着いて猫の様子を観察し、適切な判断を下すことが求められます。猫にとっても、周囲の環境にとっても、初動の対応がその後の結果を大きく左右します。

まず確認すべきは、その猫が首輪をしているかどうかです。首輪がある場合は飼い猫の可能性が高いため、迷子になっているだけかもしれません。近くの家に心当たりがないか探したり、地域の掲示板やSNSを使って情報を発信するのが有効です。また、動物病院や保健所に連絡すれば、迷子届やマイクロチップの情報と照合してもらえる場合もあります。

一方で、首輪がなく、明らかに人慣れしていない様子の猫であれば、野良猫である可能性が高いと考えられます。特に春や秋は子猫が生まれる時期であり、繁殖のサイクルが活発になります。この段階で放置すれば、あっという間に野良猫の数が増えてしまうことも少なくありません。

このような猫に対して最も効果的なのが、TNR(Trap・Neuter・Return)活動です。つまり、捕獲して不妊・去勢手術を行い、耳カットを施したうえで元の場所に戻すという方法です。この処置により、今後の繁殖を防ぎ、地域猫として管理が可能になります。自力で行うのが難しい場合は、地域のボランティア団体や自治体の動物愛護担当に相談するとスムーズです。

ただし、無断で保護することには注意が必要です。実際には「家猫だけど耳カットされていない」ケースもあり、勝手に連れ去ってしまえばトラブルの元になります。猫が人懐っこい場合や、明らかに生活感のある場所でくつろいでいる場合には、すぐに保護せず、まず情報収集と周辺への聞き込みから始めてください。

耳カットがないからといって、即座に「放っておけない」と決めつけるのではなく、状況に応じた丁寧な対応が大切です。その猫がどこから来たのか、すでに誰かが世話をしているのか、見極めることで、結果的に猫にとって最も良い選択ができるはずです。

さくら猫と野良猫の違いについて

さくら猫と野良猫は見た目が似ているため、初めて見た方は区別が難しいかもしれませんが、管理体制や扱い方に大きな違いがあります。これを正しく理解することは、猫と人が共生するうえでとても重要です。

まず、さくら猫とは、TNR活動(捕獲→不妊去勢→元の場所に戻す)の一環として地域で管理されている猫を指します。さくら猫の最大の特徴は、片方の耳先がV字にカットされていることです。この「耳カット」は、不妊去勢手術済みの証であり、猫の繁殖を防ぐと同時に、再捕獲や重複手術を防止するための目印として用いられます。耳カットされた猫は、地域のボランティアや住民によって定期的に餌をもらい、必要に応じて健康チェックも受けながら見守られています。

一方で、野良猫は管理されていない外飼いの猫、または完全に人と関わりのないまま生きている猫を指します。避妊・去勢手術を受けていないことが多く、繁殖を繰り返すことで地域に猫が増え、糞尿被害や騒音などの問題を引き起こすケースも少なくありません。また、病気や怪我をした場合でも治療されず、そのまま放置されてしまうこともあります。

このように見ると、さくら猫は「地域ぐるみで管理された猫」、野良猫は「管理されていない外の猫」という違いがあるといえます。耳カットがあるかどうかで判断できるため、街で見かけた猫の耳をさりげなく確認することも、今後どう対応すべきかの判断材料になります。

さらに言えば、さくら猫は行政やボランティアとの連携のもとで地域に受け入れられている存在であり、「野良猫とは異なる立場にある」ともいえるのです。どちらの猫にも命の重さに変わりはありませんが、対応の仕方は異なります。その違いを知ることは、猫との正しい関わり方の第一歩となります。

さくら猫の耳カットと左右性別ルールについて総括

合わせて読みたい!

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】野良猫への餌やりがダメな理由について詳しく解説!

野良猫に餌をあげることは、一見優しさからくる行動に思えますが、実際にはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。野良猫への餌やりがダメな理由を調べている方も多いのではないでしょうか。この記事では、野 ...

続きを見る