「地域猫 餌やり 迷惑 マナー」と検索してこの記事にたどり着いた方へ。

地域猫への餌やりは猫の命を支える大切な行為である一方で、マナーを欠いたやり方が原因となり、近隣住民から「迷惑」と感じられてしまうことがあります。中には、餌やりを「やめてほしい」と言われたり、通報・注意されたりした経験がある方もいるかもしれません。また、「地域で餌やりが禁止されている」「猫によるトラブルが続いている」といった声を聞くことも増えています。

この記事では、地域猫と人が共に安心して暮らせる環境を目指し、「餌やりマナー」の基本から、トラブルを防ぐ方法、注意されたときの対応、地域との連携の仕方までを詳しく解説します。正しい知識とマナーを持つことが、猫も人も心地よく過ごせる第一歩です。地域猫への理解を深め、迷惑とされない活動を実現するために、ぜひ最後までご覧ください。

地域猫への餌やりが迷惑にならないための基本マナーを理解する

地域猫とは何か?活動の目的と意義

地域猫とは、特定の飼い主を持たない猫に対して、地域全体で管理と保護を行いながら共生を目指す取り組みの中で生きる猫のことです。この活動は「地域猫活動」と呼ばれ、単なる餌やりとは異なり、猫の繁殖制限や衛生環境の整備、地域住民との協力体制づくりまでを含む包括的な活動です。

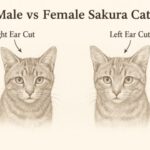

地域猫活動の目的は、主に2つあります。1つ目は、野良猫の過剰繁殖を抑えることです。猫は非常に繁殖力が高く、放置しておくと数が一気に増え、地域全体にさまざまな影響を及ぼします。そこで、TNR(Trap・Neuter・Return)という手法が用いられます。具体的には、猫を捕獲して不妊去勢手術を施し、耳の一部をカット(いわゆる「さくら耳」)してから元の場所に戻す方法です。これにより、無秩序な繁殖を防ぎ、個体数を安定させることが可能になります。

2つ目の目的は、地域住民と猫が共存できる環境を築くことです。野良猫が増えると、糞尿被害、騒音、ゴミあさりといった問題が起きやすくなります。しかし、地域猫活動では、餌やりのルールを定め、トイレの設置・管理を行うことで、これらのトラブルを最小限に抑えようとしています。こうした管理を徹底することで、住民の理解を得やすくなり、地域全体で猫を受け入れる体制が整います。

地域猫活動の意義は、動物愛護と地域の共生という2つの観点から語ることができます。一方で、命を軽んじることなく、望まれない繁殖や命の無駄な損失を防ぐ仕組みをつくること。もう一方で、住民の生活環境を守りながら、動物と人間が無理なく共に生きられる社会をつくること。この2つのバランスが保たれてこそ、真の意味での「地域猫活動」が成り立つのです。

猫を「排除すべき存在」とするのではなく、「管理しながら共に生きる存在」と捉える地域猫活動は、現代の都市社会において必要な社会的取り組みの一つといえるでしょう。

餌やりマナーを守らないと迷惑になる理由

地域猫への餌やりは、猫の命をつなぐ大切な行為である一方、マナーを守らなければ周囲に深刻な迷惑をかける原因となります。餌やりに関するトラブルの多くは、「マナー違反」がきっかけとなって発生します。つまり、マナーを守らない餌やりは、善意で始めた行動であっても、結果的に近隣の不信や反発を招き、地域猫活動の妨げになりかねません。

第一に問題になるのが「餌の置きっぱなし」です。餌を与えた後に片付けを怠ると、食べ残しがカラスやハト、ネズミを呼び寄せてしまい、悪臭や害虫の発生、ゴミ散乱の原因となります。また、猫自身が餌を求めて他人の敷地に侵入したり、道路に飛び出したりすることで、新たなトラブルや交通事故のリスクも高まります。これでは猫の安全すら守れません。

さらに、餌を与える時間や場所が一貫していない場合、猫が広範囲に移動するようになり、地域全体に影響を及ぼす恐れがあります。例えば、夜間に不規則な時間に餌やりをしていると、猫の活動時間も不規則になり、夜中に鳴き声が響くなどして住民の生活に支障をきたすこともあります。そうなると、猫そのものへの印象が悪化し、活動そのものが「迷惑行為」として受け取られてしまうのです。

また、マナーを守らない餌やりが続くと、周囲の理解や協力が得られにくくなります。本来、地域猫活動は住民の理解と協力のもとに成り立つものですが、「勝手にやっている」「ルールを守っていない」という印象を与えてしまうと、住民との溝が深まり、活動が困難になります。最悪の場合、餌やりをしている人自身が通報されたり、法的トラブルに発展したりすることもあります。

このようなリスクを避けるためには、「餌やりは猫のためだけではなく、地域との共生のために行う行為」であるという自覚が必要です。マナーを守ることは、猫を守る行動の一部であり、活動を継続するための前提条件でもあります。

餌やりの行為そのものが否定されているのではなく、「どう餌やりを行うか」が問われているのです。正しいマナーを守っていれば、猫も人も快適に暮らせる環境づくりが可能になります。餌やりは、ただの「善意」ではなく「責任ある行動」であるという認識を持つことが、地域猫活動を成功させる第一歩です。

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】野良猫への餌やりがダメな理由について詳しく解説!

野良猫に餌をあげることは、一見優しさからくる行動に思えますが、実際にはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。野良猫への餌やりがダメな理由を調べている方も多いのではないでしょうか。この記事では、野 ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】近所の猫のフン害に悩む方へ!簡単にできる猫よけ対策

近所の猫によるフン害に悩んでいませんか?庭や駐車場などに猫がフンをしてしまう問題は、多くの人が抱える厄介な問題です。しかし、適切な対策を講じることで、被害を軽減することが可能です。保健所に相談 ...

続きを見る

餌やりの時間と場所のルールとは

地域猫活動において、餌やりの時間と場所には明確なルールを設けることが重要です。これを守るかどうかで、地域の理解を得られるか、あるいは迷惑行為とみなされるかが大きく変わってきます。猫のための善意の行動であっても、無秩序であれば地域社会との軋轢を生む原因になります。

まず時間についてですが、基本的には「決まった時間」に餌やりをするのが鉄則です。例えば、朝7時・夕方5時など、猫が安全に現れることができる時間帯を設定し、それを毎日同じように守ることが理想的です。猫は非常に記憶力が良く、決まった時間に餌をもらえると認識すれば、自然とその時間にだけ集まるようになります。これにより猫の行動パターンが安定し、周囲への迷惑も軽減されます。

一方で、餌やりの場所も非常に重要な要素です。多くのトラブルは、「勝手に他人の敷地で餌を与える」「公共の場に餌をまき散らす」など、場所の選定ミスが原因です。餌やりはできるだけ「人目につきにくく、かつ安全な場所」で行うべきです。例えば、猫が普段から出入りしている空き地や許可を得た敷地の一角などが適しています。住民の合意が得られるなら、簡易な餌やりスポットを作ってしまう方法もあります。

このように、餌やりの「時間と場所」は、猫の生活リズムだけでなく、地域住民の理解と協力にも深く関わっています。地域猫活動を円滑に続けていくためには、日々の行動の中に「地域との調和」という視点を持つことが欠かせません。餌やりの時間と場所をルール化し、それを守ることで、猫と人間の共生が実現に近づくのです。

餌の片付けが地域の印象を左右する

地域猫活動において、餌の片付けは極めて重要なマナーであり、その実行の有無が活動全体の評価を大きく左右します。いくら猫のために善意で行っている行為であっても、片付けを怠ることで「不衛生」「迷惑」「無責任」という印象を与えてしまうことが多々あります。

理由は単純です。餌の残りや容器がそのまま放置されていると、まず第一に目に付きやすく、視覚的に不快感を与えます。特に、食品の残りが道ばたに放置されていると、悪臭や虫の発生の原因にもなります。さらに、カラスやハト、野良犬、ネズミなど他の動物を引き寄せる原因にもなり、地域の衛生状態が悪化します。

具体的な対策としては、餌やりの際には紙皿やトレーを使用し、猫が食べ終わるまで見守ったうえで、すぐに片付けることが推奨されます。仮に残った餌があった場合でも、それをそのままにせず、袋に入れて持ち帰ることが必要です。加えて、水の容器も一緒に管理し、常に清潔な状態を保つ努力が求められます。

また、餌やり後の清掃も非常に大切です。例えば、地面にこぼれた餌や猫の足跡が残った場合は、濡れタオルや簡易ブラシなどで軽く拭き取っておくと、周囲の住民に与える印象が格段に良くなります。このような小さな配慮の積み重ねが、地域猫活動への信頼を築く土台となります。

多くの人にとって、猫の存在よりも「人間の振る舞い」がその活動の印象を決定づける要因となっています。つまり、「餌やり自体が問題なのではなく、片付けをしない姿勢が問題視される」という点を理解しておくべきです。活動を継続するためにも、猫のためにも、自らの行動が地域の評価に直結するという自覚を持つことが欠かせません。片付けまでを含めて、はじめて「責任ある餌やり」なのです。

合わせて読みたい!

-

-

地域猫活動が逆効果とならないための工夫とは【獣医師執筆】

地域猫の取り組みは、猫と人が共に暮らせる地域社会を目指す活動ですが、現場では「地域猫 逆効果」と感じられてしまうケースも少なくありません。例えば「餌やりが迷惑」「勝手に飼うのはやめて」などの声や、場合 ...

続きを見る

地域猫のトイレ管理もマナーの一部

地域猫活動において、トイレ管理は餌やりと同様に欠かせないマナーの一つです。猫は本能的に特定の場所で排泄する傾向がありますが、それが人の敷地内や公園の隅、植え込みなどで行われると、悪臭や衛生問題を引き起こす原因となります。こうした状況が続けば、猫自体が嫌われる存在になり、地域猫活動そのものが否定されることにもなりかねません。

そこで重要なのが、地域猫専用のトイレを適切に設置・管理することです。屋外用トイレにはいくつかの形式がありますが、最も簡単に実践できるのは大型のプランターや箱型の容器に園芸用の砂や土を入れたものです。雨が当たらない場所や、猫が頻繁に通るルートに設置すると利用率が高くなります。猫は一度トイレの場所を覚えると、繰り返しその場を使うようになります。

さらに、トイレの定期的な清掃も忘れてはいけません。糞は毎日取り除き、砂や土は定期的に入れ替えることで、臭いの軽減と衛生状態の維持が可能になります。消臭効果のあるEM菌を使ったスプレーなどを併用することで、近隣への臭いの配慮もできます。

一方、猫がトイレ以外の場所に排泄してしまう場合の対策も必要です。猫除けマットや忌避剤を使って、排泄してほしくない場所に近づけないようにすることも効果的です。また、排泄物が確認された場所は速やかに清掃し、臭いを残さないようにすることで、再度のマーキングを防げます。

このように、トイレの設置と管理は、猫の行動習性を利用した実用的なマナーです。餌やりだけでなくトイレ問題にも真剣に取り組む姿勢を示すことで、地域住民からの理解と信頼を得やすくなります。地域猫活動を継続するには、トイレ管理という見落とされがちな要素こそが、地域との円滑な関係を築くためのカギとなるのです。

住民の理解を得るための話し合いの大切さ

地域猫活動を円滑に進めるには、地域住民の理解と協力が不可欠です。そのための第一歩が、誠実で丁寧な「話し合い」です。猫に関心がある人も、そうでない人も共に暮らしている中で、猫を巡る意見の対立を放置すれば、深刻なトラブルに発展することもあります。

話し合いの目的は、猫が引き起こす可能性のある糞尿や鳴き声、ゴミ荒らしなどの問題に対して、具体的な対策と協力体制を共有し、誤解を解いていくことです。言い換えれば、猫の存在を「迷惑な問題」ではなく「管理可能な事実」として受け止めてもらうための対話が求められます。

まず重要なのは、地域猫活動が単なる「餌やり」ではないという点を説明することです。不妊去勢手術の実施、トイレの管理、餌の片付け、体調管理など、多くの責任を伴う行動であることを具体的に伝えることが信頼につながります。また、過去に他の地域で猫問題が改善された事例を示すのも有効です。実績のある活動と伝えれば、相手の不安も軽減されやすくなります。

さらに、話し合いの場は一度きりで終わらせるのではなく、定期的に開催することが望ましいです。猫に関する苦情や要望は日々変化します。地域の掲示板や回覧板を活用して意見を募ったり、小規模なミーティングを定期的に開いたりすることで、常に住民との接点を持ち続けることができます。

もちろん、全ての人が賛成してくれるわけではありません。反対意見を持つ人の声にも耳を傾け、感情的にならずに受け止める姿勢が大切です。時には譲歩や妥協も必要になるでしょう。それでも、猫と人が共に暮らせる環境を実現するには、こうした地道な努力が最も効果的です。

話し合いは、地域猫活動を「迷惑な行動」から「地域貢献」へと変えるための橋渡しとなるものです。猫のためにも、住民との関係構築にしっかりと向き合うことが求められます。

地域猫の餌やりで迷惑をかけないためのマナーとトラブル防止法

餌やりで通報・注意されたときの適切な対応と考え方

地域猫への餌やりが原因で通報や注意を受けた場合、最も大切なのは「冷静に受け止め、誠実に対応する姿勢」です。餌やりは猫の命を支える善意ある行動ではありますが、やり方によっては近隣住民にとって不快や不安の種になることもあります。そのため、注意や通報を「攻撃」と捉えるのではなく、「対話と改善の入り口」として受け止めることが求められます。

まず通報された場合、落ち着いて事実確認を行いましょう。通報先が警察であっても、餌やりが即座に違法行為とされるわけではありません。ただし、軽犯罪法や条例に抵触する可能性があるため、自分の行動が地域のルールに則っていたかを見直す必要があります。例えば、自治体によっては野良猫への餌やり自体が制限されている場合もあり、また「餌を片付ける」「トイレを設置する」といった条件付きで認められている地域もあります。まずはその地域の条例や行政のガイドラインを調べましょう。

行政から通達が来た場合には、指示に従いつつ、自身の活動が単なる餌やりではなく、TNR(捕獲・不妊手術・元の場所へ戻す)を含む地域猫活動であることを説明することが効果的です。地域猫の耳カットやトイレ設置、清掃活動などを行っている事実があれば、それを明示し、必要に応じてボランティア団体とともに面談の場を設けることも考えましょう。

一方で、住民から直接「餌やりをやめてほしい」と注意を受けた場合は、感情的に反発するのではなく、まず相手の言い分に耳を傾けましょう。多くのケースで、相手は猫そのものが嫌いというよりも、「餌の放置」「悪臭」「ゴミの散乱」「鳴き声」など、生活に支障をきたす具体的な問題に悩んでいるのです。このとき、自身の餌やりが適切であったかを客観的に振り返ることが重要です。周囲への配慮が足りていたか、清掃は徹底していたか、餌の時間帯が不規則ではなかったかといった点を見直す機会になります。

対応の第一歩は、真摯な姿勢で「ご迷惑をおかけしていたら申し訳ありません」と伝えることです。謝罪の一言が、相手の緊張や警戒心を解き、冷静な対話のきっかけになります。そのうえで、「どのような点が気になりましたか?」と丁寧に聞けば、建設的な意見交換へと発展することも可能です。

さらに、相手に地域猫活動への誤解があると感じた場合は、「この活動は猫の繁殖を抑え、数を増やさないための取り組みです」と簡潔に伝えることで、少しずつ理解を得られる可能性も高まります。ただし、相手の立場や気持ちを考慮し、押しつけがましくならないよう注意が必要です。

このように、通報や注意を受けたときは「誠実な対応」「柔軟な改善」「対話の姿勢」が鍵になります。地域猫活動は、猫と人との共存を目指すものであり、独りよがりな善意では成立しません。地域住民との信頼関係こそが活動の基盤となるのです。注意や通報は、活動を見直し、地域とより良く付き合うためのチャンスです。対立ではなく共存への第一歩として、前向きに対応していきましょう。

餌やりを禁止される地域の特徴

地域によっては、猫への餌やりが明確に禁止されている場所があります。これは一部の迷惑行為やトラブルを受けて、自治体や住民の間で「ルール化」されたケースが多く、背景にはそれなりの事情が存在します。つまり、猫が原因で住環境が悪化したと認識されている地域では、餌やりの行為自体が制限されやすいのです。

一般的に、餌やりが禁止される地域の特徴としてまず挙げられるのが、過去に猫の糞尿被害や騒音、ゴミ荒らしなどが繰り返された場所です。例えば、野良猫が増加し、家庭菜園を荒らす、玄関先で排泄をする、夜間に鳴き声が響くといった問題が続くと、住民の不満が高まり、やがて自治会での議論を経て餌やり禁止に至ることがあります。

次に、人口密度が高く住宅が密集しているエリアも、禁止が検討されやすい傾向にあります。こうした地域では、猫1匹の行動でも複数世帯に影響が及ぶため、小さなトラブルが大きな問題として認識されがちです。とくに集合住宅やマンションなどでは、猫の存在がすぐに目立ち、管理組合が厳しく対応するケースも珍しくありません。

さらに、地域に猫ボランティアや保護団体が存在しない場合、地域猫活動が十分に機能していないことが原因で、住民による自己流の餌やりが目立ちやすくなります。こうした状況では、管理が行き届かず、結果的に餌やりの行為が「無責任」とみなされてしまいます。

このように、餌やりが禁止される地域は、問題が顕在化しやすい環境や、猫に対する誤解・不満が蓄積された地域であることが多いのです。言い換えれば、ルールを守らない一部の行為が、猫に好意を持つ住民にとっても活動の障害となってしまうのです。地域猫活動を成功させるには、こうした背景を理解し、適切な対応とコミュニケーションを心がけることが求められます。

餌やりをやめてほしいときの伝え方

誰かの行動が気になるとき、それをどのように伝えるかはとても重要です。特に「餌やりをやめてほしい」というデリケートな内容については、言い方ひとつで相手との関係が悪化してしまうこともあるため、慎重な姿勢が必要です。

まず、餌やりをやめてほしい理由が何であれ、感情的にならず、相手の立場も尊重しながら冷静に伝えることが基本です。餌を与えている人の多くは猫を思いやっての行動であるため、「迷惑だ」と一方的に断じてしまうと、防衛的な態度を取られやすくなります。対話を成立させるには、まずは猫への愛情を理解しているという姿勢を示すことが大切です。

そのうえで、具体的な問題点を伝えるようにします。たとえば、「最近、うちの庭に糞が増えて困っている」「夜になると猫が騒がしくて眠れない」といったように、事実に基づいた内容を伝えることが効果的です。感情ではなく、客観的な問題点に焦点を当てることで、相手も納得しやすくなります。

さらに、代替案を示すのも良い方法です。「どうしても餌を与えたいのであれば、トイレの設置と片付けも一緒にお願いできないか」「時間と場所を決めて行ってくれれば問題ない」といった提案を添えることで、ただの否定ではなく建設的な対話となります。

また、直接対面で話すのが難しい場合は、手紙やメモを使う方法もあります。この場合も、非難の言葉は避け、丁寧な言葉遣いで自分の気持ちと理由を伝えるよう心がけましょう。

最後に、問題が大きくなりそうなときには、自治会や管理組合など第三者に相談するのも一つの選択肢です。住民間の対話がうまくいかないときに、公的な立場の人が仲介することで、冷静な解決につながることもあります。

このように、「やめてほしい」と伝えるには、相手への配慮と具体的な説明が不可欠です。地域の良好な関係を保ちながら、猫との共生も実現するためには、思いやりと工夫を持ったコミュニケーションが大きな鍵となります。

地域猫トラブルを避けるための協力体制

地域猫活動においてトラブルを未然に防ぐためには、「個人の善意だけに頼らない仕組みづくり」が重要です。地域の中で協力体制を築くことにより、猫に対する偏見や迷惑感情を減らし、住民全体が納得できる形で共生を目指せるようになります。

まず必要なのは、関係者の役割分担です。地域猫に関わる人は、餌を与える人、トイレの清掃を行う人、健康管理を行う人など、様々な形で活動に関与しています。これらの作業を少数の人間だけで抱え込むと、疲弊したりトラブルが集中する原因になります。地域内で猫に関心のある住民や、動物愛護団体、行政などと連携し、負担を分散させることが求められます。

また、トラブルを未然に防ぐうえで欠かせないのが「事前の合意形成」です。地域で活動を開始する前に、自治会や町内会で説明会を開くことで、活動の目的と方法を共有します。猫の数を管理するためにTNR(捕獲・不妊去勢・元の場所に戻す)を実施し、餌の時間や場所、トイレの管理なども丁寧に説明することで、住民の理解を得やすくなります。

次に考えるべきは、問題が発生したときの相談窓口の整備です。例えば、「餌場の臭いが気になる」「猫が庭に糞をする」などの苦情が出た際、誰に連絡すればいいかが明確でないと、住民の不満がエスカレートする原因になります。そのため、地域猫担当者やボランティアリーダーを決め、連絡体制を整えておくと、問題の早期発見と対応が可能になります。

さらに、活動記録をつけておくことも協力体制を強化するうえで有効です。たとえば、避妊手術を受けた猫の数や餌やりの頻度、トイレ清掃の実施状況などを共有すれば、活動の透明性が高まり、住民の信頼を得やすくなります。

このように、地域猫トラブルを避けるためには、「関係者の役割明確化」「地域との事前調整」「相談窓口の設置」「活動の見える化」といった複数の工夫が必要です。共通の目的意識を持って協力し合う体制を築くことが、猫と人の穏やかな共生につながっていきます。

餌やりマナーの啓発と地域との連携

地域猫活動において、餌やりマナーの啓発は極めて重要なポイントです。なぜなら、どれほど善意に基づいた活動であっても、マナーを欠く餌やりは地域住民の反感を招き、結果として猫にも人にも悪影響を与えるからです。こうした事態を防ぐには、地域との連携を深めながら、マナーの重要性を周知していく取り組みが欠かせません。

まず、啓発の第一歩は「ルールを分かりやすく示すこと」です。例えば、「餌やりは指定された時間と場所で」「残った餌は必ず片付ける」「猫用トイレの管理も並行して行う」といった基本的なマナーを、掲示物や配布資料を使って周知します。地域の掲示板、回覧板、町内会の会合などを活用すると、目に触れる機会が増え、住民の意識向上につながります。

次に重要なのが、「なぜマナーが必要なのか」を具体的に伝えることです。例えば、食べ残しを放置するとカラスや害虫が集まり、近隣住民の生活環境が悪化すること、トイレ管理が不十分だと糞尿被害につながりやすいことなど、実例を交えて説明すると説得力が増します。住民が「マナーを守らないと自分たちに被害が及ぶ」と実感できれば、理解と協力を得やすくなります。

また、地域との連携という観点では、「一方的な説明で終わらせないこと」がポイントです。マナー啓発を行うときは、住民の声にも耳を傾け、懸念や疑問に対して丁寧に答える姿勢が必要です。猫が苦手な人や、過去に被害を受けた人の意見を軽視せず、対話を重ねることで信頼関係が築かれます。

さらに、行政と連携して講習会やイベントを開催することも有効です。地域猫活動の専門家を招いたセミナーや、子ども向けの動物福祉教育を行うことで、世代を超えた理解促進につながります。こうした場で、マナーの大切さを楽しく学べる機会を設けることは、地域ぐるみの意識改革を促します。

最後に、マナーを守って活動している姿を住民に「見せる」ことも、啓発の一環になります。餌やり後にきちんと片付ける、猫の健康管理をしている様子を見せることで、「きちんとした活動だ」と理解されやすくなります。

このように、餌やりマナーの啓発は単なる注意喚起にとどまらず、地域住民との双方向のコミュニケーションを含めた総合的な取り組みです。地域との連携を深めながら、信頼と協力のもとで進めることが、持続可能な地域猫活動につながっていきます。

地域猫の餌やりマナーと迷惑行為を防ぐ方法についてについて総括

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】さくら猫の耳カットと左右性別ルールを徹底解説!

さくら猫の耳に入ったV字型のカットを見て、「かわいそう」と感じたり、「この猫は保護していいのか?」と迷ったことはありませんか? この記事では、「さくら猫 左右 性別」という検索を通じて情報を探している ...

続きを見る

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る

-

-

さくら耳は本当にかわいそう?猫の耳カットの意義を獣医師が徹底解説

「さくら耳 かわいそう」と検索してこの記事にたどり着いた方へ、ようこそ。猫好きな方にとって、さくら耳カットの猫を見て「かわいそう」と感じることは自然な反応です。しかし、このさくら耳カットは、地域 ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】野良猫への餌やりがダメな理由について詳しく解説!

野良猫に餌をあげることは、一見優しさからくる行動に思えますが、実際にはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。野良猫への餌やりがダメな理由を調べている方も多いのではないでしょうか。この記事では、野 ...

続きを見る