地域猫が家に来るようになり、「地域猫を保護したい」「地域猫を勝手に飼うのは問題なのか」と悩んでいませんか?本記事では、地域猫をなぜ飼わないのかという背景や、勝手に飼うことで起こり得るトラブル、さらには「頭おかしい」と見られてしまうリスクについても詳しく解説します。善意の行動がトラブルにならないよう、地域猫との正しい関わり方を獣医師の視点で丁寧に紹介します。

地域猫を勝手に飼うことの問題点と背景

地域猫とは?活動の目的と定義

地域猫とは、飼い主がいない野良猫に対して、地域全体で一定のルールのもとに管理・保護しながら共存を目指す猫のことです。これは単なる「猫への餌やり」ではなく、地域住民やボランティア、行政が協力して、猫の繁殖制限や衛生環境の整備、住民との調整まで行う包括的な取り組みを指します。

この活動の最大の目的は、野良猫によるトラブルを減らしつつ、猫の命を尊重するという二つの価値のバランスをとることにあります。猫は繁殖力が高いため、何もしなければあっという間に数が増え、糞尿被害や鳴き声、ゴミ荒らしといった生活環境への悪影響が顕在化します。

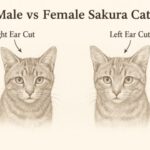

そこで導入されるのが「TNR活動(Trap:捕獲、Neuter:不妊去勢、Return:元の場所へ戻す)」です。この方法により、猫の数を抑制しながらも命を奪わずに共生する道を選ぶことができます。不妊手術を受けた猫は「さくら耳」と呼ばれる耳の先端カットをされているため、外見からも手術済みと分かり、再捕獲を避けることができます。

さらに、地域猫活動では、餌やりの時間や場所を定めたり、トイレを設置したりといった衛生管理も欠かせません。これにより、猫が原因で起こる近隣トラブルを予防しやすくなります。

このように、地域猫とは「地域に存在する猫を排除せず、ルールの中で共存を図る」という社会的な仕組みであり、その活動は地域全体の合意と協力があってこそ成立するものです。猫好きな人だけでなく、猫に関心のない人や猫が苦手な人にも配慮しながら成り立つ、バランスの取れた取り組みであることを理解することが大切です。

地域猫を勝手に飼うと何が起こるか

地域猫を「かわいそうだから」「うちに来るから」といって個人の判断で勝手に飼い始めると、さまざまな問題が発生します。まず第一に、地域猫は地域全体で管理されている存在であり、特定の個人が勝手に所有権を主張することは、他の住民やボランティアの努力を無視する行為になりかねません。

結論として、地域猫を勝手に飼うとトラブルの原因になります。その理由は主に三つあります。ひとつ目は「地域との連携が断たれること」、二つ目は「猫の生活環境の変化によるストレス」、そして三つ目は「法的・倫理的な問題の発生」です。

例えば、地域猫としてTNR手術を受けた猫は、すでに外での生活に適応し、元いた場所での管理体制が整えられています。そこから急に室内飼いに切り替えると、環境の変化に猫が対応できず、体調を崩したり、問題行動を起こしたりすることがあります。

また、地域猫として登録・管理されている場合、勝手に保護することが周囲の混乱を招く場合があります。餌やりの当番がいたり、トイレの設置場所が決まっていたりする中で、突然猫が姿を消せば「事故にあったのでは」と心配されることもありますし、「誰かが勝手に持ち去った」と不信を招くこともあります。

さらに重要なのは、猫を室内で飼うとなれば、終生飼養の責任が生まれるという点です。「かわいそうだから保護する」という善意が、結果的に中途半端な飼育や放棄につながる恐れもあります。特に飼育に関する知識が不十分なまま行動してしまうと、猫にとっても人にとっても不幸な結果を招くことになります。

このように、地域猫を勝手に飼うことは「親切心のつもりでも、逆効果になることがある」ということを知っておく必要があります。もし本当に猫を保護したいと思うのであれば、まずは地域猫活動の責任者やボランティアに相談し、地域との調整を行った上で進めることが求められます。共生を守るには、自分ひとりの判断だけで動かず、地域全体のルールを尊重する姿勢が不可欠です。

地域猫活動が迷惑と感じられる理由

地域猫活動は、猫と人が共に暮らすための仕組みとして広まりつつありますが、一部の住民からは「迷惑」と受け止められてしまうこともあります。その原因は、猫そのものというよりも、活動の進め方や周囲への配慮不足にあります。

まず最も多く挙がるのが、「餌やりマナーの悪さ」です。餌を地面に直置きする、時間帯を決めずに与える、食べ残しを片付けないといった行為があると、悪臭や害虫の発生、カラス・ハトの集まりなど、近隣住民の生活環境に悪影響を与えてしまいます。こうした光景は、猫に対して寛容な住民であっても不快に感じやすく、活動への反発に繋がる大きな要因となります。

次に、「トイレの管理不足」もよくある問題です。地域猫が住宅の庭や公園の植え込みなどで排泄をしてしまうと、強い臭いや景観の悪化を招きます。特に、小さなお子さんがいる家庭では衛生面での不安が大きくなり、「猫のせいで子どもを安心して遊ばせられない」といった声が上がることもあります。

また、猫の鳴き声や発情期の行動に関する苦情も少なくありません。夜中に鳴き声が響いたり、マーキング行為によって建物や車が汚されると、騒音・汚損として問題視されやすくなります。特に密集した住宅地では、猫1匹の行動が複数世帯に影響を与える可能性があります。

さらに、「活動の透明性が低い」こともトラブルを招く一因です。地域猫活動がどのように行われているのか、どの猫が手術済みなのか、誰が管理しているのかが明確でないと、無関係な住民からすれば不安や不信感を抱かれやすくなります。情報共有が不十分だと、「勝手に猫を増やしているのでは?」という誤解も生じやすくなります。

このように、地域猫活動が迷惑と感じられてしまう背景には、「猫そのものの存在」ではなく、「人間側の行動や管理の不備」があることがほとんどです。活動を成功させるには、地域住民への説明や協力を丁寧に行い、迷惑とされる要因を一つずつ丁寧に解消していく姿勢が求められます。配慮と対話を重ねることで、理解と共感は確実に広がっていくはずです。

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】野良猫への餌やりがダメな理由について詳しく解説!

野良猫に餌をあげることは、一見優しさからくる行動に思えますが、実際にはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。野良猫への餌やりがダメな理由を調べている方も多いのではないでしょうか。この記事では、野 ...

続きを見る

地域猫を保護したいときの正しい方法

地域猫を見かけて「保護したい」と感じたとき、まず考えるべきなのは「その猫がどのように管理されているのか」という点です。勝手に連れて帰るのではなく、地域で定められたルールや手順に則った行動が必要です。結論から言えば、個人の善意だけで動かず、地域全体や関係者との連携を取りながら進めることが、最も正しい方法です。

はじめに確認すべきなのは、その猫がすでに地域猫として管理されているかどうかです。耳にV字カット(さくら耳)がある場合、不妊去勢手術を受けた証であり、TNR活動の一環として地域で管理されている可能性があります。そのような猫は「放し飼い」ではなく、「地域で見守る」という形で共生が図られているため、個人の判断で保護することは、かえって混乱やトラブルを生む原因になります。

次に、地域猫活動に関わるボランティア団体や自治体に相談することが大切です。「この猫が最近体調を崩している」「周囲で危険がある」などの理由で保護を希望する場合でも、まずは地域の担当者に状況を報告し、協議したうえで対応するのが基本です。連絡先は、市区町村の動物愛護センターや保健所、地域猫活動の掲示物などで確認できます。

また、保護を行う際には、その後の「終生飼育の責任」も伴います。一時的に保護したつもりでも、譲渡先が見つからなかった場合は自分で飼い続けることになります。そのため、居住環境や経済的余裕、家族の同意など、必要な条件が揃っているかを事前に見直すことが求められます。

仮に飼育が難しい場合は、一時預かりや譲渡先探しなどをサポートしている団体に協力を依頼するのも一つの方法です。個人で背負い込むのではなく、支援のネットワークを活用することで、猫にとってもより良い環境が整いやすくなります。

このように、地域猫を保護したいと思ったときには、「感情よりも手順と責任」を優先することが大切です。保護の意思は尊重されるべきものですが、周囲との連携を怠らず、正しい方法を踏むことで、猫にも地域にも負担をかけない優しい行動となります。

地域猫が家に来る場合の対応策

地域猫が頻繁に自宅の敷地内や玄関先に現れると、「どう対応すべきか」と悩む方も多いかもしれません。結論から言えば、猫に優しく接しながらも、適切な距離感とルールを持って対応することが重要です。地域猫は「飼い猫」ではなく「地域全体で見守る猫」という位置づけのため、一人で抱え込まず、周囲や関係団体と連携する姿勢が求められます。

まず考えたいのは、「猫がなぜ家に来るのか」という原因の把握です。多くの場合、食べ物や温かい場所を求めてやって来るケースがほとんどです。もし玄関先に餌を置いていたり、植木鉢に柔らかい土があるような場所であれば、猫がそこを好んで滞在する可能性があります。つまり、家に来させたくない場合は、無意識に猫を呼び寄せてしまっている環境を見直すことが先決です。

次に、猫が家の敷地に入ってきた際の対処法として、「物理的な対策」と「環境的な工夫」が挙げられます。例えば、猫が通る場所に猫よけマットを敷いたり、植物の上に枯れ枝を置いたりすることで、猫が来たくなる要素を取り除くことができます。また、市販の忌避剤や、柑橘系の香りを使ったスプレーも一定の効果があります。こうした方法は猫に害を与えるものではなく、あくまで「近づけさせない」ためのソフトな対策として有効です。

一方で、猫を歓迎している場合でも、注意点があります。むやみに餌を与えてしまうと、猫の行動範囲が狭まり、他の地域住民との間でトラブルが起きる可能性があります。餌やりをしたい場合は、地域猫活動の関係者やボランティア団体と相談し、共通のルールに則って行うようにしましょう。適切な時間・場所での餌やりと、食後の片付けを徹底することが不可欠です。

そして、どうしても猫が弱っていたり、怪我をしているようで心配な場合は、地域の動物保護団体や保健所に連絡することが勧められます。独断で保護するのではなく、地域の仕組みに沿って行動することが、猫にとっても最善の選択肢になります。

このように、地域猫が家に来る場合には「受け入れる」「遠ざける」どちらの選択でも、感情ではなくルールと配慮を持って対応することが求められます。猫との適切な距離を保ちながら、地域社会との調和も大切にすることが、長期的な共生に繋がります。

地域猫を「なぜ飼わないのか」の理由

地域猫を見て「かわいそうだからうちで飼えばいいのに」と感じる方もいるかもしれません。しかし、多くの地域猫活動において、猫を「飼わない」選択がなされているのには、明確な理由があります。つまり、地域猫は「放置」されているのではなく、「地域全体で支える」という考え方に基づいた存在なのです。

まず第一に挙げられるのが、猫の習性に関する問題です。地域猫の多くは、元々外で生活していた猫、あるいは生まれたときから人に慣れていない猫です。そのため、無理に屋内で飼おうとすると、強いストレスを感じたり、人間との生活に適応できずに体調を崩すこともあります。特に高齢の猫や縄張り意識の強い猫にとっては、環境の変化は命に関わる問題になりかねません。

次に、「責任の所在」がはっきりしないまま個人で飼ってしまうと、トラブルが発生するリスクが高まります。例えば、地域猫としてすでに管理されている猫を無断で家に入れると、活動に関わっているボランティアや自治体の計画が狂ってしまいます。また、行政によっては「地域猫=地域管理のもとに保護される猫」として登録されているケースもあり、勝手に飼うことでルール違反になることもあります。

さらに、「飼わない選択」の背景には、猫の総数をコントロールしながら地域全体で共存するという長期的な目的もあります。もし地域住民のすべてが「かわいそうだから飼う」となった場合、特定の家に猫が集中し、飼育崩壊や近隣トラブルを引き起こす可能性も否定できません。むしろ、地域猫活動を通じてTNR(捕獲・不妊手術・元の場所に戻す)を行い、猫の数を段階的に減らすことが現実的な解決策とされています。

一方で、「どうしても保護したい」と感じた場合には、前述の通り、ボランティア団体や自治体と連携し、正式な譲渡手続きを踏む必要があります。その際には終生飼育の責任を持つ覚悟も必要です。

このように、地域猫を「飼わない」のは無責任だからではありません。それは、猫の生態・地域の調和・活動の継続性を考えた上での、慎重かつ現実的な判断です。「飼うこと」だけが猫への優しさではなく、「地域で守ること」もまた、大切な命の支え方だといえるでしょう。

合わせて読みたい!

-

-

地域猫を勝手に飼うのはNG?正しい支援法とは【獣医師執筆】

地域猫が家に来るようになり、「地域猫を保護したい」「地域猫を勝手に飼うのは問題なのか」と悩んでいませんか?本記事では、地域猫をなぜ飼わないのかという背景や、勝手に飼うことで起こり得るトラブル、さらには ...

続きを見る

地域猫を勝手に飼うべきでない理由と共生の道

地域猫への個人的対応がトラブルを招く

地域猫に対して、個人の善意で餌やりや保護を行うことは、一見すると猫思いの行動に見えるかもしれません。しかし、結論から言えば「地域猫への個人的対応」は、思わぬトラブルを招く原因になることが多くあります。なぜなら、地域猫はその名の通り「地域全体で見守りながら管理する存在」であり、個人の判断で接すると、周囲との認識のズレや不協和音を生む可能性があるからです。

具体的には、無許可で餌を与えたり、勝手に保護しようとする行動が地域住民の反発を招くことがあります。例えば、他人の敷地での餌やりや、猫の糞尿被害が放置されているといった行為は、「迷惑行為」として通報や苦情の対象になりやすく、地域猫活動そのものの信頼も損なわれてしまいます。

また、個人的に猫を室内に入れてしまった場合、「どこから連れてきたのか」「TNR済みかどうか」「本当にその猫を引き取ってよいのか」といった問題が浮上します。すでにボランティアや行政が関与して管理している猫だった場合、活動の計画を崩すことにもつながります。これが原因で、活動グループと住民の間に不信感が生まれたり、地域全体の合意形成が難しくなったりするのです。

さらに、個人の対応が周囲の住民に誤解を与えることもあります。「餌やりをしていいなら自分もやっていい」と思う人が増え、無秩序な餌やりが広がると、結果的に糞尿被害やゴミ荒らしが増加し、地域猫への嫌悪感が高まってしまいます。つまり、善意のつもりの行動が、かえって猫たちの居場所を奪う結果につながりかねません。

このような背景から、地域猫には「個人の判断で関わる」のではなく、「地域のルールに従って、関係者と協力しながら対応する」ことが大切です。まずは地域のボランティア団体や行政に相談し、猫との関わり方を確認することが推奨されます。適切な手順と配慮をもって行動することで、猫の安全だけでなく、地域の平和も守ることができるのです。

地域猫活動に必要な地域の合意形成

地域猫活動を円滑に進めるうえで最も重要な要素のひとつが「地域の合意形成」です。つまり、猫の存在を「一部の人の善意」で支えるのではなく、「地域全体の合意と協力」で管理していく体制が求められるということです。これがなければ、どれほど真剣に活動していても、長続きすることは難しくなります。

そもそも地域猫活動とは、猫に餌を与えるだけではなく、不妊去勢手術(TNR)を施し、猫の数を抑えながら衛生や騒音などの地域トラブルを軽減していく取り組みです。このような活動を成功させるためには、住民の理解と参加が不可欠であり、地域の合意形成がその土台となります。

合意形成の第一歩は、情報の「共有」です。地域にどれくらい猫がいるのか、どのような問題があるのか、そしてどういった解決策を考えているのかを、住民全員に分かりやすく伝える必要があります。たとえば、町内会の会合や回覧板を使って説明したり、自治体やボランティアと協力して説明会を開いたりする方法が有効です。

次に、「意見の吸い上げと調整」も重要なステップです。猫が苦手な人や、過去に被害を受けた経験がある人の声にも耳を傾け、全ての立場を尊重する姿勢が求められます。一方的に活動の必要性だけを訴えても、納得を得ることはできません。時には対話を繰り返し、譲歩や工夫を取り入れることで、地域全体が納得できる仕組みづくりが可能になります。

さらに、地域猫活動を進める中で役割分担やルール作りを行うことも、合意形成の一環です。餌やりの場所・時間、トイレの設置場所、清掃の頻度などを住民と協議して決め、それを文書や掲示物で共有することで、活動の透明性と信頼性が高まります。

このように、地域猫活動における合意形成とは、「説明・対話・協力」というプロセスの積み重ねです。猫と人がともに心地よく暮らすためには、感情論に流されず、現実的な視点で調整を図ることが求められます。地域全体の理解と協力を得られたとき、はじめて持続可能な地域猫活動が実現するのです。

「頭おかしい」と言われる行動への注意

地域猫活動に関心を持って行動しているにもかかわらず、「頭おかしい」といった心ない言葉を向けられる場面に直面することがあります。こうした批判の背景には、活動自体の誤解だけでなく、実際に周囲に迷惑をかけてしまっている行動がある場合も否定できません。そのため、まずは自分の行動がどのように見られているのかを客観的に振り返る姿勢が重要です。

特に注意したいのは、公共の場や他人の敷地内で無断に餌を与える行為です。たとえ猫の命を思っての行動であっても、周囲から見ると「ルール無視」や「自分勝手」と映ってしまいがちです。さらには、夜中に一人で餌を配り歩く姿や、大声で猫に呼びかけるような行為も、奇異な印象を与える可能性があります。これらの行動が繰り返されると、「迷惑な人」として地域の中で浮いてしまい、誤解や批判を生む土壌になってしまうのです。

また、感情的な言動も避けなければなりません。住民から意見や苦情を受けた際に、「猫が可哀想なのに、なぜ理解してくれないのか」と一方的に主張してしまうと、対話の機会すら失われてしまいます。地域猫活動は、あくまでも「共生」を前提とした取り組みであり、相手の立場や感情を尊重する姿勢がなければ成り立ちません。

さらに、SNSやネット掲示板などで他人を批判したり、個人情報を晒したりするような発信も問題視されやすく、「常識がない」「頭がおかしい」といったレッテルを貼られる原因となります。自分の正義感を強く打ち出すほど、周囲から孤立してしまう可能性があるため、発信内容にも冷静な判断が必要です。

このように、地域猫に対する思いやりを行動に移すときは、その行動が地域にどう受け止められるかを常に意識しなければなりません。誤解や批判を防ぐためには、「共感を得ること」と「誠実な態度」が不可欠です。善意を正しく伝えるには、落ち着いた行動と対話による理解の積み重ねが必要なのです。

合わせて読みたい!

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る

勝手に飼うよりも協力的な支援が必要

地域猫を見かけて「かわいそうだから保護したい」「家で面倒を見たい」と思う気持ちは理解できます。しかし、結論としては「勝手に飼う」よりも、「地域全体で支える支援体制づくり」の方がはるかに効果的であり、猫と人との健全な共生につながります。

なぜなら、地域猫はすでに地域住民やボランティア団体、場合によっては行政と連携して管理されているケースが多く、個人が独断で介入すると、それまでの活動の流れを乱す可能性があるからです。TNR(捕獲・不妊去勢・元の場所へ戻す)を終えた猫を室内に取り込んでしまうと、地域の個体数管理が狂ってしまい、他の猫が再びその縄張りに入ってくるなど、逆に問題が広がることもあります。

また、勝手に飼うという行為は、猫自身にとってもリスクを伴います。外で自由に暮らしてきた猫が、突然屋内に閉じ込められることによって大きなストレスを感じるケースも少なくありません。人慣れしていない猫を無理に飼うと、攻撃的になったり健康を害したりするおそれもあるのです。

一方で、地域猫活動としての「協力的な支援」は、より持続的かつ地域に受け入れられやすい方法です。たとえば、餌やりの時間や場所を他のボランティアと相談しながら決めたり、トイレの設置や清掃に参加したりすることで、活動の質が向上し、周囲の理解も得やすくなります。さらに、行政と連携して猫の健康管理や不妊手術を支援することで、地域全体が猫の存在に対して前向きになれる環境が生まれます。

このように、個人の行動で猫を守ることには限界がありますが、地域や団体と連携すれば、より多くの猫を適切に支援することが可能になります。「助けたい」という気持ちを、勝手な飼育ではなく「地域全体で支える力」へと変換することが、猫と人の両方にとって最も望ましい選択なのです。

法的リスクと近隣との関係悪化に注意

地域猫を「かわいそうだから」と勝手に連れ帰ったり、個人的な判断で飼い始める行動には、法的リスクと近隣トラブルという2つの大きな問題が伴います。たとえ善意であっても、社会のルールや地域の合意を無視すれば、思わぬ対立や責任を招く結果になりかねません。

まず、法的なリスクについて理解しておく必要があります。日本の動物愛護法では、動物の取り扱いや飼育環境について一定の基準が定められています。たとえば、野良猫であってもむやみに捕獲し飼育することは、「所有権の侵害」や「遺失物等の取り扱い」に関する問題に発展することがあります。さらに、去勢済みで耳カットされた地域猫は、地域の合意のもとに管理されているため、勝手に連れ帰ると活動自体の妨害とみなされる場合もあります。

次に懸念されるのは、近隣住民との関係の悪化です。特に集合住宅や密集した住宅街では、猫の鳴き声や糞尿、抜け毛などが原因で騒音や衛生のトラブルになりやすく、近所から苦情が入るケースもあります。また、「勝手に飼っている」「ルールを無視している」といった印象が広まれば、住民間の信頼が損なわれるだけでなく、地域猫活動そのものに悪影響を与える可能性もあります。

これらの問題を防ぐためには、猫の扱いに関して地域のガイドラインや自治体の方針を確認し、独断で動かないことが重要です。また、猫の飼育を考える場合でも、事前に周囲の理解を得る努力をし、トラブルの芽を摘んでおくことが円満な共存への第一歩となります。

結論として、地域猫に関わる行動には、法的な責任と社会的な配慮が欠かせません。良かれと思って行動しても、結果として信頼や協力関係を失うリスクを伴うことを忘れないようにしましょう。

飼うことと管理することの違いを理解する

「地域猫を飼う」と「地域猫を管理する」は似ているようで大きく異なる行為です。どちらも猫に関わる行動であることに変わりはありませんが、その意味と責任、社会的な役割には明確な違いがあります。この違いを正しく理解することが、地域で猫と共生するための前提となります。

まず、「飼う」という行為は、法的にも責任が発生します。具体的には、ペットとして登録し、室内で飼育し、健康管理やトイレのしつけ、周囲への迷惑防止までを一貫して担うことが求められます。飼い主には終生飼養の義務があり、途中で飼育放棄したり、管理を怠ると、動物愛護法に抵触することもあります。

一方、「管理する」というのは、地域猫活動に基づく行動です。これは、特定の個人が猫を所有するのではなく、地域の合意やルールに基づいて猫を外で生活させながら、人間との摩擦を減らすための配慮を行うことを指します。主な管理内容には、TNR(不妊去勢手術)、餌の時間・場所の調整、トイレ設置、周辺の清掃などが含まれます。このような活動は「飼う」というより、「共に生きるための仕組みを整える」ことに重きを置いています。

この違いを理解せずに、地域猫に対して無計画に餌を与え続けたり、突然保護して室内に入れる行為は、周囲から「勝手に飼っている」と受け取られることがあります。その結果、地域との対立を招いたり、他のボランティアの活動に支障をきたす原因になることもあるのです。

つまり、猫と関わるならば「飼う」と「管理する」のどちらを選ぶのかを明確にし、それぞれに求められる責任と行動を理解しておく必要があります。地域猫は、個人の愛情だけではなく、地域全体の協力と調和の上で成り立つ存在です。自分の関わり方を見直しながら、猫と人間がともに暮らせる環境を整えていくことが大切です。

地域猫を勝手に飼うのはNG?正しい支援法について総括

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】さくら猫の耳カットと左右性別ルールを徹底解説!

さくら猫の耳に入ったV字型のカットを見て、「かわいそう」と感じたり、「この猫は保護していいのか?」と迷ったことはありませんか? この記事では、「さくら猫 左右 性別」という検索を通じて情報を探している ...

続きを見る

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る