野良猫を保護したいと思っても、捕獲器が手元にない状況では「どうすればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。実際、「野良猫 保護 捕獲器なし」という方法を探す方は増えており、失敗しないためにはキャリーケースで捕獲する工夫や、洗濯ネットを使った捕まえ方など、正しい知識が求められます。

しかし、保護したいと思って近づいても猫が逃げる、そもそも捕まらない猫にどう対応すればいいのか、迷う場面も多いはずです。さらに、タモや魚網のような代用道具を使う場合の安全性や、捕獲器 コツといったテクニックも知っておく必要があります。

この記事では、捕獲失敗を防ぎながら、猫にも人にも優しい保護方法を、獣医師監修のもと詳しく解説していきます。捕獲器がなくても諦める必要はありません。適切な準備と行動で、安全かつ確実に野良猫を保護する方法を身につけましょう。

捕獲器なしで野良猫を保護するための基本知識とは?

捕獲器なしでもできる準備と使える道具

捕獲器を使わずに野良猫を保護する場合でも、あらかじめしっかりと準備を整え、適切な道具を用意しておくことで成功の可能性が高まります。捕獲器なしでの保護は難易度が高い分、慎重な計画と工夫が必要になります。

まず大切なのは、猫の行動パターンを事前に観察することです。野良猫がいつ、どのルートを通って現れるのか、どんな場所でくつろいでいるのかを把握しましょう。これにより、安全に接近できるタイミングや場所を見極めやすくなります。また、定期的に餌を与えることで、猫との信頼関係を築くことも可能です。警戒心を解くことができれば、捕獲のチャンスが増します。

次に、捕獲器を使わずに保護する際に役立つ道具について解説します。まず有効なのが「洗濯ネット」です。猫を安心させる素材でできており、捕獲後に暴れても傷を防ぎやすいため、多くの保護活動でも利用されています。サイズは猫がゆったり入れる中?大サイズを選びましょう。

さらに「大きめのキャリーケース」も必要です。入り口が広く、上からも開けられるタイプがおすすめです。これにより、猫を洗濯ネットに入れた状態でもスムーズに移動させられます。滑り止めマットや新聞紙を敷いておくと、猫が落ち着きやすくなります。

他にも、猫が警戒しにくいよう「タオル」や「毛布」を準備しておくとよいでしょう。捕獲後にキャリーケースの上から被せれば、視界が遮られて猫の興奮を抑えやすくなります。また、手袋や長袖の服装で、自分の安全も確保しましょう。

一方で注意点もあります。猫が驚いて逃げ出した場合、次回から近づかなくなるリスクがあります。そのため、一度で確実に捕まえることが重要です。道具の使い方や手順は、事前に練習しておくと慌てずに対応できます。

このように、捕獲器がなくても工夫次第で野良猫の保護は可能です。ただし、焦らず段階を踏んで行動し、猫と自分双方の安全を最優先に考えましょう。

キャリーケースで捕獲する際のポイント

キャリーケースを使って野良猫を捕獲する方法は、特に捕獲器が手元にない場合に有効な手段の一つです。ただし、成功させるにはいくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。

まず結論から言うと、キャリーケースでの捕獲は「猫にとって安心できる環境を演出しながら、自然に誘導する」ことが鍵です。その理由は、野良猫は警戒心が非常に強く、不用意に近づいたり閉じた空間に追い込もうとすると、すぐに逃げてしまうためです。

具体的な方法としては、キャリーケースの中に猫の好む匂いの強い餌(例:焼き魚やチュール)を置き、入りやすくすることが基本です。入り口は常に開けておき、猫が自然に中へ入っても違和感を覚えないよう、キャリーの周囲をタオルなどで軽く覆うと効果的です。これにより、暗くて安心できる空間と感じやすくなります。

また、キャリーケース自体はできるだけ猫にとって馴染みのある場所に設置するのが望ましいです。猫が普段から通っている通路や休んでいる場所にそっと置いておくと、警戒されにくくなります。

いざ猫がキャリーに入ったら、すばやく扉を閉めることが必要です。しかし、扉を急に閉じると猫が驚いて暴れてしまうことがあります。事前に扉の閉め方を練習しておき、静かに素早く閉めるようにしましょう。閉めた後はタオルでキャリー全体を覆ってあげると、猫が落ち着きやすくなります。

注意点としては、猫がキャリーに入りかけたタイミングで無理に押し込もうとしないことです。失敗するとキャリーに対して不信感を持たれてしまい、再度入ることはほぼ期待できません。捕獲は「一発勝負」だと考えて、十分に準備を整えてから挑んでください。

このように、キャリーケースを使った捕獲はリスクもありますが、状況を見極めた上で適切に実施すれば有効な方法です。猫にストレスを与えず、安全に保護するためには、落ち着いた対応と事前の準備が不可欠です。

洗濯ネットを使った安全な捕まえ方

洗濯ネットを使った保護方法は、特に猫がある程度人に慣れていて接近できる場合に非常に有効です。結論としては、洗濯ネットは猫を落ち着かせ、安全に保定するための優れたツールですが、タイミングとやり方を誤ると猫に強いストレスを与える可能性があります。

この方法の利点は、ネットの中で猫が動きにくくなることでパニック状態を最小限に抑えられる点です。また、ネット越しであればひっかきや噛みつきのリスクも軽減されるため、人間にとっても安全です。ただし、無理にネットへ押し込もうとすると猫が暴れて脱走する恐れがあります。

使用する洗濯ネットは、ペット用として販売されている丈夫なメッシュ素材のものが理想です。サイズは猫の体がすっぽり入る程度の大きさで、口が大きく開くファスナータイプがおすすめです。事前にネットを開けておき、キャリーケースや狭い箱などに設置しておくと作業がしやすくなります。

具体的な手順としては、猫がリラックスしているときを見計らい、背後から静かに近づいて持ち上げ、そのままネットの中へ入れます。ネットの中に入ったら素早くファスナーを閉じ、動けないように包み込みます。このとき、強く締めすぎないように注意してください。猫の呼吸が確保できるよう、口元周辺に空間を残すと安心です。

また、洗濯ネットに入れたあとは、キャリーケースにそのまま入れて移動させると、動物病院への運搬もスムーズになります。病院でもネットのまま診察が可能な場合が多く、脱走防止やストレス軽減につながります。

このように、洗濯ネットを使った方法は、猫を安全かつ穏やかに保護する手段として非常に効果的です。事前の準備と落ち着いた対応ができれば、保護初心者でも成功しやすい方法といえるでしょう。

タモや魚網を使う場合の安全対策

結論から言うと、タモや魚網を使って野良猫を捕まえる際には「猫を傷つけないこと」と「パニックを最小限に抑えること」が何より重要です。捕獲器を使えない状況や、どうしても緊急で保護が必要なときにタモ網を使う場面はありますが、猫にとっては非常にストレスが大きいため、慎重な対応が求められます。

まず、使用する道具は、できるだけ目が細かく、猫の爪や足が引っかかりにくい素材を選びましょう。魚用のタモ網は網目が粗いこともあり、猫の爪や指が引っかかってケガをする恐れがあります。そのため、捕獲用に設計された小動物用ネットや、布製の網が望ましいです。柄が長いタイプを選ぶと、ある程度距離を保ちながら操作できるので、猫を怖がらせすぎずに捕獲が可能です。

具体的な方法としては、猫が動き回らないよう、狭い場所や壁際に追い込んでから素早く網をかぶせるのが基本です。ただし、急な動作で猫が驚いて暴れ出すこともあるため、できる限り落ち着いた動きで行いましょう。また、捕獲に失敗すると、猫がさらに警戒心を強め、二度と近づいてこなくなる可能性もあります。よって、周囲の安全を確認し、事前に逃げ道をふさいでおくこともポイントです。

さらに、猫がネットに入ったあとはすぐに洗濯ネットに移し替えるか、キャリーケースに移動させましょう。長時間タモ網の中に留めると、猫が暴れて脱走したり、網に絡まってケガをするリスクがあります。

以上のように、タモや魚網を使った捕獲には準備と注意が欠かせません。安全に、そしてできるだけ猫のストレスを軽減しながら保護を行うためには、使う道具の選定とスムーズな対応が成功のカギになります。

捕まらない猫に近づくための工夫

捕まらない猫に対しては、無理に追いかけるのではなく、時間をかけて信頼関係を築くことが最も効果的です。結論として、野良猫が人に近づいてくるには、「安心できる存在」だと認識させる工夫が必要です。

なぜなら、野良猫は過去に人間から怖い思いをした経験がある場合が多く、警戒心が非常に強いためです。一度でも怖いと感じると、距離を置こうとする習性があり、それが「捕まらない猫」になってしまう理由でもあります。

では、どうすれば近づけるのか。まずは「存在に慣れてもらう」ことから始めましょう。猫がよく現れる場所に毎日同じ時間に行き、数メートル離れた場所にごはんを置いて立ち去る、あるいは静かに座って待つだけでも効果があります。これを繰り返すことで、猫は次第に「この人は危害を加えない」と理解し、距離を縮めてくるようになります。

また、猫に声をかける際は、やさしいトーンで話しかけることが大切です。大きな音や急な動きは猫を驚かせてしまうため、常に静かに落ち着いた態度で接しましょう。まばたきをゆっくりする「猫の合図」でこちらの敵意がないことを伝えるのも有効です。

さらに、猫が気に入る匂いの強い餌(例:焼き魚、チュール)を使って「この人に近づくといいことがある」と学習させることもひとつの方法です。ただし、空腹時以外は興味を示さないこともあるため、捕獲予定日には前もって食事を控えておく工夫も必要になります。

ここでの注意点は、猫に「捕まえようとしている」と悟られないことです。一度でも疑われると、再び警戒されてしまい、最悪の場合はその場所自体に来なくなってしまうこともあります。近づくまでの時間は個体によって異なり、数日~数週間かかることもあるため、焦らず粘り強く取り組むことが求められます。

このような工夫を通じて、徐々に距離を縮めていくことが、捕まらない猫との信頼関係構築につながります。最終的には、自分から近づいてきてくれるようになれば、保護の成功率も格段に上がります。大切なのは、「猫のペースを尊重する」姿勢です。

捕獲器なしで使える餌や匂いの工夫

結論から言えば、捕獲器なしで野良猫を保護する場合、餌や匂いの工夫が成功の鍵を握ります。猫は警戒心の強い動物ですが、強い匂いに惹かれる本能を利用することで、接近や保護のチャンスが大きく広がります。

まず重要なのは、猫が好む餌を選ぶことです。ドライフードよりも、匂いの強いウェットフードの方が断然効果的です。中でも、焼き魚や唐揚げ、うなぎのかば焼きなどは、猫にとって非常に魅力的な香りを放ちます。人間用の食品を使う場合は、味付けがされていないものや、猫に有害な食材が含まれていないことを必ず確認しましょう。

匂いの使い方にもポイントがあります。餌をいきなり捕まえたい場所に置くのではなく、少量を点々と道筋のように置き、目的の場所へと誘導する方法が効果的です。これにより猫は「安全な場所に食べ物がある」と認識しやすくなり、奥まで入りやすくなります。

また、猫は急激な匂いの変化にも敏感です。たとえば、餌を置く器に洗剤の匂いが残っていると逆効果になってしまうことがあります。器はなるべく無臭の紙皿や使い捨ての容器を使い、猫が嫌がる人工的な香りが付着しないよう注意してください。

さらに、マタタビの使用についても検討できます。ただし、マタタビに反応しない猫もいるほか、誤作動や過剰な反応を招く可能性もあるため、使用する場合は様子を見ながら慎重に行いましょう。

このように、餌や匂いの工夫は、単に猫を呼び寄せるだけでなく、警戒心を解く手段にもなります。工夫次第で捕獲器がなくても保護は十分可能です。焦らず、猫の行動や反応を観察しながら調整していくことが、成功への近道となります。

警戒する猫への接し方と対応のコツ

警戒心の強い野良猫に接する際は、何よりも「信頼関係の構築」が重要です。結論として、猫に安心感を与える行動を積み重ねることで、徐々に距離を縮めていくことが可能になります。

その理由は、野良猫の多くが過去に人間との良くない接触を経験しているからです。特に初対面の人間に対しては極端に警戒し、「近づけば逃げる」「触ろうとすると威嚇する」といった行動が見られます。したがって、いきなり触ろうとするのではなく、まずは存在に慣れてもらうことが第一歩です。

まず心がけたいのは、「一定の距離感を保つ」ことです。猫が見える場所で静かに座り、話しかけたりまばたきをしたりして、敵意がないことを示しましょう。このまばたきは「猫の挨拶」とも言われ、ゆっくりと目を閉じることで「安心しているサイン」と受け取られます。

次に、猫のタイミングに合わせることも重要です。猫が近づいてくるのを待つ、あるいはご飯の時間にだけ姿を見せて安心させるといった行動が効果的です。人間の都合で無理に接近しようとすると、かえって逆効果になる可能性が高いため、時間をかけてでも焦らないことが大切です。

また、声のトーンや動作にも気を配りましょう。高すぎる声や大きな音、急な動きは猫を驚かせます。穏やかでゆっくりとした動作、低く落ち着いた声で話しかけることで、「安心できる存在」として猫に認識されやすくなります。

ここで注意したいのは、「一度怖がらせてしまうと信頼を取り戻すのに時間がかかる」という点です。特に、過去に捕獲や虐待を経験した猫は非常に慎重で、ほんの些細なことで再び距離を取ってしまうことがあります。

このような理由から、警戒する猫に対しては「急がず・焦らず・無理せず」が基本姿勢です。日々少しずつ接触を重ねることで、ある日ふと近くに来てくれることがあります。その瞬間を見逃さず、丁寧に対応していくことで、猫との信頼関係が深まり、保護への道が開けていきます。

捕獲器なしでも野良猫の保護で失敗しないための工夫と対策

捕獲失敗を防ぐためのコツと注意点

結論から言えば、野良猫の捕獲に失敗しないためには「準備」「タイミング」「冷静な対応」の3点が重要です。捕獲器を使わない方法では特に失敗のリスクが高くなるため、事前の工夫と慎重な行動が成功の鍵を握ります。

まず準備として押さえておきたいのが、猫の行動パターンの把握です。猫は決まった時間帯に活動する習性があります。一般的には早朝や夕方などの「薄暗い時間帯」に動きが活発になります。この時間を狙って保護活動を行うことで、遭遇率や成功率が高まります。

加えて、餌付けの段階から慎重に進めることも大切です。捕獲に失敗した場合、猫は人間や捕獲しようとした行動に対して強い警戒心を抱くようになります。一度警戒されてしまうと、同じ手法で再び近づくのは非常に困難になります。そのため、初回での成功を目指す準備が不可欠です。

次に注意したいのは「焦りと強引な動き」です。猫が警戒している様子を見せたときに無理に接近すると、一気に逃げられるばかりか、長期的に信頼関係が崩れてしまいます。あくまでも自然な形で誘導し、猫自身が「自ら近づいた」と感じられる状況を作ることが理想です。

また、成功例を真似しすぎるのも注意が必要です。野良猫の性格や過去の経験はそれぞれ異なります。例えば、マタタビに興味を示す猫もいれば、逆に過剰に反応してしまい落ち着かなくなる場合もあります。その猫の様子をよく観察し、個別に対応方法を調整していくことが求められます。

最後に、予期せぬ失敗への備えも重要です。万が一逃げられた場合でも、その後の行動にすぐ移れるよう、他の場所への再設置や別の誘導手段を用意しておきましょう。

このように、捕獲における「失敗」は準備不足や焦りによって起こるケースが大半です。事前の観察と冷静な対応を重ねることで、保護の成功率は確実に高めることができます。

捕まえ方で注意したいタイミングと場所選び

野良猫を捕まえる際に最も重要なポイントの一つが、「いつ、どこで」実行するかというタイミングと場所の選定です。結論として、これを誤ると猫に逃げられる可能性が高まり、逆に警戒心を強めてしまうため注意が必要です。

まずタイミングについてですが、猫は薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)と呼ばれる特性を持ち、主に早朝と夕方に活発になります。これらの時間帯は餌を探して移動する傾向が強く、捕獲のチャンスが増えるため、この時間を狙って行動するのが効果的です。

一方で、日中や深夜は猫の警戒心が高まっており、特に交通量や人通りの多い場所では緊張状態にあることが多いため、あえて避けた方が無難です。また、悪天候や気温の急変など、環境条件が悪い日も猫の行動が不安定になるため控えるべきでしょう。

次に場所選びですが、猫が普段過ごしているエリア、特に「餌場」や「寝床」、「通り道」など、猫が安心できると感じている場所を選ぶのが基本です。これらの場所は猫にとって警戒心が少ないため、接近しても逃げにくい傾向にあります。

ただし、人の目が多すぎる場所や交通の激しい場所は避けるべきです。たとえ猫がいる場所であっても、周囲の騒音や人間の動きが多いと猫は神経質になり、捕獲どころか近づくことさえ難しくなることがあります。なるべく静かで、猫が安心して行動できる環境を選ぶようにしましょう。

また、猫の動線を妨げるような障害物のある場所も不向きです。例えば、壁際や車の下など、猫が逃げ込めるスペースがあると、捕まえるタイミングを逃してしまうことがあります。猫の逃げ道を考慮した上で、なるべく見晴らしの良い場所を選ぶのが理想的です。

このように、野良猫の捕まえ方においては、タイミングと場所の選び方が保護の成功・失敗を大きく左右します。猫の生活リズムと環境への理解を深めたうえで、計画的に行動することが最善のアプローチです。焦らず、猫の行動を見極めながら慎重に進めていきましょう。

逃げる猫を保護する際の行動と配慮

結論として、逃げる猫を保護するには「追わず、誘導する」ことが最も大切です。無理に追いかけると猫の警戒心がさらに高まり、保護の難易度が一気に上がってしまいます。ここでは、逃げる猫に対してどのような行動と配慮が必要なのかを解説します。

まず理解しておきたいのは、猫は極めて警戒心の強い動物だということです。特に野良猫は人間との接触経験が少ないか、過去に嫌な思いをしたことがあるため、人の気配を察知するだけで逃げてしまうことがあります。そこで有効なのが、静かに距離を保ちながら猫の行動パターンを観察することです。猫の出没時間帯、餌を食べる場所、隠れ場所などを把握しておけば、無理なく自然な形で保護につなげることができます。

また、猫が逃げる様子を見て「今しかない」と慌ててしまう方も多いのですが、それは逆効果です。大きな音を立てたり、急な動きで接近しようとすると、猫は「捕まる危険がある」と本能的に感じ、ますます近づかなくなります。冷静さを保ちつつ、視線を直接合わせないようにするなど、猫に「敵意がない」ことを伝える態度が重要です。

さらに、捕獲の前段階として餌付けを継続的に行うことも効果的です。毎日同じ時間・場所で餌を与えることで、猫の中で「この場所は安全」「この人は危害を加えない」といった認識が少しずつ芽生えていきます。そうして信頼関係が築かれていけば、逃げる猫であっても徐々に近づいてくるようになります。

最後に、保護の際には猫がパニックを起こさないように、洗濯ネットやタオルなどを活用して優しく包み込むようにします。保護後すぐに大きな音を立てたり、急に触れたりすると再び暴れてしまう可能性があるため、静かで落ち着いた環境を用意しておくことも配慮の一つです。

このように、逃げる猫を保護するには力ではなく、根気と観察力が必要です。焦らずに少しずつ信頼を得ながら、無理のない方法で保護を目指しましょう。

野良猫の警戒心をやわらげる環境づくり

野良猫を保護したいと考えたとき、最初にやるべきことは「安心できる環境」を整えることです。結論から言うと、警戒心の強い猫にとって最も重要なのは「安全で静か」であると感じられる場所に身を置けるかどうかです。ここでは、猫の警戒心を和らげるための具体的な環境づくりについて解説します。

まず基本となるのが、猫が落ち着ける「物理的な空間」を用意することです。例えば、野外にいる猫であれば、餌場の近くに段ボール箱を設置し、毛布や布で周囲を囲って「隠れ家」のような空間をつくるとよいでしょう。猫は開けた場所よりも、囲まれた空間を好みます。視界が遮られていることで警戒心が薄れ、安心して近寄ってくる可能性が高まります。

また、人の出入りが少ない時間帯や場所を選んで、餌を置くようにしましょう。人間の動きや大きな音は猫にとってストレスの原因です。あえて人の目が届きにくい場所を選ぶことで、猫がリラックスできるようになります。さらに、餌を置く際には近くに立ち続けるのではなく、少し離れて様子を見守るのがポイントです。これにより、猫は「人がいても安全だ」と学習していきます。

次に取り入れたいのが、「匂いによる安心感」です。猫は嗅覚が鋭く、強い匂いには警戒心を抱きます。そのため、唐揚げや焼き魚など猫が好む香りを漂わせることで、興味を引くことができます。一方で、香水や消臭スプレーなどの人工的な匂いは避けましょう。これらは猫にとって強烈で不快な刺激になる場合があります。

加えて、捕獲を視野に入れている場合は、捕獲器やキャリーケースもできるだけ早い段階から猫の生活環境に馴染ませておくことが望ましいです。布で覆って隠れ家のように見せかけたり、餌場の近くに何日も置いておくことで、猫にとってそれが「危険なものではない」と感じさせることができます。

このように、警戒心の強い野良猫と向き合うには、まず猫が「安心できる」と感じられる環境を提供することが何よりも大切です。安全・静か・隠れられる、という三つの条件を意識することで、保護への第一歩を着実に踏み出すことができます。

捕獲後にすべき初期対応と病院への運び方

結論から言えば、猫を捕獲した直後の対応と、病院へ連れて行くまでの過程は、その猫の健康と今後の保護活動に大きな影響を与える重要なステップです。野良猫の場合、健康状態が不明なことが多く、感染症や外傷のリスクも考慮して慎重に対応する必要があります。

まず、猫を捕獲したらすぐに落ち着かせることが大切です。捕獲器やキャリーケースに入った猫は、極度の緊張状態にあることがほとんどです。大声を出したり急に動かしたりすると、猫がパニックを起こす可能性があります。そのため、すぐにバスタオルや毛布などで捕獲器を覆い、暗く静かな環境を作りましょう。これにより猫の視界を遮り、不安を和らげる効果が期待できます。

次に確認すべきは、猫の状態です。呼吸が荒くないか、明らかな出血やけががないか、ぐったりしていないかなどを可能な範囲で観察してください。ただし、素手で触ろうとするのは危険です。慣れていない猫はパニック時に引っかいたり噛んだりする可能性がありますので、無理に触れずに状況を把握することを優先しましょう。

病院へ連れて行く際は、猫を捕獲器やキャリーケースから出さずにそのまま運ぶのが理想的です。捕獲器ごと受け入れてくれる動物病院もありますので、事前に連絡して確認しておくと安心です。また、動物病院までの移動中は、車内の温度調整に気を配ってください。夏は高温になりすぎないように冷房を使い、冬は寒さを避けるためタオルやカイロを活用するなどの配慮が必要です。

さらに、病院ではできるだけ詳しく猫の状態や捕獲状況を伝えましょう。たとえば、どの地域で見つけたか、どれくらいの期間見かけていたか、普段の行動パターンなど、獣医師が診断を行う際の判断材料になります。

このように、猫の捕獲後は迅速かつ慎重に初期対応を行い、安全に病院へ連れて行くことが大切です。慣れない作業かもしれませんが、落ち着いて一つひとつ対処することで、猫の命と健康を守る大きな力になります。

捕獲器なしで野良猫を保護する方法と注意点について総括

合わせて読みたい!

-

-

地域猫を勝手に飼うのはNG?正しい支援法とは【獣医師執筆】

地域猫が家に来るようになり、「地域猫を保護したい」「地域猫を勝手に飼うのは問題なのか」と悩んでいませんか?本記事では、地域猫をなぜ飼わないのかという背景や、勝手に飼うことで起こり得るトラブル、さらには ...

続きを見る

-

-

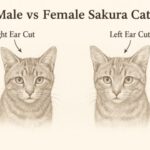

【獣医師執筆】さくら猫の耳カットと左右性別ルールを徹底解説!

さくら猫の耳に入ったV字型のカットを見て、「かわいそう」と感じたり、「この猫は保護していいのか?」と迷ったことはありませんか? この記事では、「さくら猫 左右 性別」という検索を通じて情報を探している ...

続きを見る

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る