夏の厳しい暑さは、地域猫にとって大きな脅威です。私たち人間がクーラーの効いた室内で過ごす一方、地域猫は直射日光の下や熱を持ったアスファルトの上で命の危険にさらされています。特に気温が30度を超える日には、熱中症や脱水などのリスクが一気に高まり、適切な暑さ対策がなければ健康被害や命に関わる深刻な状況を招きかねません。

本記事では、「地域猫 暑さ対策」をテーマに、地域猫を守るための基本的な考え方から、具体的に使える発泡スチロールハウスの工夫、保冷剤や冷却マットの活用法、水分補給やエサの時間帯に関する注意点まで、実用的なアイデアをわかりやすく紹介します。

また、通気性の良いハウスの設置方法や、地域住民との協力体制の築き方など、継続可能な支援のために必要な知識も網羅しています。これから夏を迎えるにあたり、地域猫を少しでも快適に、安全に過ごさせてあげたいと考えている方にとって、すぐに実践できる内容をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

地域猫の暑さ対策の基本と考え方

地域猫にとって夏の暑さが危険な理由

地域猫にとって、夏の暑さは命に関わる重大なリスクです。

その理由は、猫が私たち人間よりも暑さに弱く、さらに地域猫特有の生活環境が危険を高めているからです。

まず結論として、地域猫が暑さに弱いのは、猫が汗をかけない動物であり、体温調節が非常に苦手だからです。人間は汗をかくことで体温を下げることができますが、猫は肉球からわずかに汗をかく程度で、基本的には「ハァハァ」という呼吸や、涼しい場所に移動することでしか体温を調整できません。

加えて、地域猫は屋外で暮らしているため、日中の直射日光にさらされやすく、逃げ場が限られていることが多いです。特にアスファルトやコンクリートは太陽の熱を吸収しやすく、真夏には表面温度が60度を超えることもあります。そんな過酷な場所に、木陰や冷たい土などの避難場所がなければ、熱中症になるリスクは非常に高くなります。

さらに、地域猫は高齢であったり、病気を抱えていたり、栄養状態が良くないケースも少なくありません。このような弱った体では、よりいっそう体温調整が困難になり、少しの暑さでも体調を崩してしまいます。

実際に、夏場には地域猫がぐったりと動かなくなっていたり、日陰にうずくまって動かないまま発見されるケースも報告されています。これらの多くが熱中症や脱水によるものです。

また、暑さだけでなく、水不足も命に関わります。夏は水が蒸発しやすく、水皿に入れてもすぐに干からびてしまいます。人目を避けて暮らしている地域猫にとって、こまめな水分補給は非常に難しく、脱水症状を起こしやすくなります。

このように、地域猫にとって夏の暑さは決して軽視できるものではなく、「屋外にいるから大丈夫」という思い込みは禁物です。猫も人間同様、過酷な気温に耐えられる限界があります。地域で見守る側としては、しっかりと暑さ対策を講じる必要があります。

猫の暑さ対策が必要な温度目安とは

猫の暑さ対策が必要となる目安の温度は、一般的に「室温で28度を超えたあたりから」とされています。

ただし、これはあくまで室内飼いの猫に対する基準であり、地域猫のように屋外で生活している場合は、もっと早い段階で対策が必要になることもあります。

理由として、外気温は建物の影や風通しによって変わりますが、日向の気温やアスファルトの熱は想像以上に過酷だからです。例えば、天気予報で30度と報じられていても、地面近くの温度はそれ以上であることが多く、猫が地面に近い場所で過ごすことを考えると、実際に体感する暑さはかなりのものです。

したがって、外気温が27?28度を超えるあたりから、地域猫への暑さ対策を始めることが望ましいです。特に気温が30度を超える日は、猫にとって「危険水域」と言えます。この段階で水の確保や日陰の用意が不十分であれば、熱中症になる確率はぐんと高まります。

具体的な症状としては、猫が口を開けて呼吸していたり、体を横たえて動かなくなったりする場合は、体温が危険なレベルに達している可能性があります。猫は本来、静かに涼しい場所でじっとして暑さをしのぎますが、それでも体温が下がらないときは、体調に異常をきたします。

一方で、夜間になっても気温が下がらない「熱帯夜」の場合も注意が必要です。風通しの悪い場所や熱がこもるハウスなどに猫が入り込んでいると、深夜でも体温が下がらず、体調を崩す原因になります。

このように、気温が28度を超えたら暑さ対策を始め、30度を超える日には本格的な対処が求められます。また、湿度も重要な指標です。湿度が高いと汗が蒸発しにくくなるため、猫もより体温調整が難しくなります。湿度が60%を超えるときは、風通しや水分補給の工夫も必要です。

最も重要なのは、「暑さの限界は猫によって異なる」という点です。高齢猫や子猫、病気がある猫は、若くて健康な猫よりも暑さに弱いため、一律の温度ではなく、猫の様子を観察しながら柔軟に対策を考えることが求められます。

地域猫に水分補給をさせる工夫

地域猫に水分補給をさせるためには、単に水を置いておくだけでは不十分です。真夏の暑さでは水がすぐに蒸発したり、熱を持ってしまって飲みにくくなったりするため、少しの工夫が命を守ることにつながります。

まず重要な結論として、地域猫がいつでも「清潔で冷たい水」を飲めるように環境を整えることが、水分補給の基本です。しかし、地域猫は警戒心が強く、人目のある場所や騒がしい場所では水を飲みに来にくい傾向があります。そこで、静かで安全だと感じられるような場所に水を設置することが大切です。

設置する場所としては、植え込みの陰や建物の裏手、風通しがよく日陰になっている場所が理想的です。地面が熱を持っていないか確認し、水皿の下にレンガや発泡スチロール板を敷いて地熱から守るのも有効な方法です。

また、容器の選び方もポイントになります。軽いプラスチック製は風で飛ばされたり、熱が伝わりやすいため避けた方がよいでしょう。陶器やステンレス製の器は安定感があり、熱を持ちにくいためおすすめです。可能であれば、複数個所に設置し、どこか1か所が使えなくなっても別の場所で飲めるようにしておくと安心です。

加えて、保冷剤を活用する方法もあります。水皿の下に保冷剤を置いたり、凍らせたペットボトルを水の近くに並べておくことで、水温の上昇を抑える効果があります。ただし、直接水に保冷剤を入れると破損の危険があるため、必ず接触しないように設置しましょう。

もう一つの工夫としては、猫用のウェットフードを併用する方法です。ドライフードよりも水分が多いため、食事を通して水分補給ができます。地域猫に与える際は、腐敗しにくい時間帯(朝夕など)を選び、残ったフードは片付けて清潔を保つことが必要です。

最後に、地域の複数の人が協力して水の管理を行うと、補給や器の洗浄が安定して続けられます。こうした地道な取り組みが、夏場の熱中症や脱水を防ぎ、地域猫の健康を守るカギとなります。

直射日光を避ける日陰の作り方

地域猫にとって直射日光は大敵です。夏の強い日差しにさらされると、体温が急激に上昇し、熱中症ややけどのような症状を引き起こす恐れがあります。そこで、安全な日陰を確保することが、地域猫の暑さ対策として極めて重要になります。

まず結論から言うと、猫が安心して休める「風通しの良い日陰」を人の手で作ってあげることが理想です。自然の木陰や建物の影がある場所はベストですが、そういった場所がない場合には人工的に日陰を作る工夫が必要になります。

最も手軽な方法のひとつが、すのこや波板、段ボール、ブルーシートなどを使って日除けを設けることです。例えば、植え込みの横にすのこを立てかけて簡易的な屋根を作ったり、波板をレンガやブロックで支えて猫が潜れる空間を作ったりすると、直射日光を遮るだけでなく雨避けにもなります。

このとき注意したいのは、内部に熱がこもらないように「風が通る構造」にすることです。四方を囲むと空気がこもって逆効果になるため、最低でも2方向は開けておきましょう。また、地面から少し高さを持たせると、地熱の影響も軽減できます。

さらに効果的なのが、発泡スチロールを使った猫用ハウスの設置です。発泡スチロールは断熱性に優れており、外気の熱を中に伝えにくい特徴があります。夏用に作る場合は、屋根部分だけを活用し、側面は開放的にすることで風通しも確保できます。内側にはアルミシートを敷いて反射熱を抑えるのも良いアイデアです。

また、植木鉢やプランターに背の高い植物を植えて、自然な日陰を作る方法もあります。これにより、夏だけでなく年間を通じて快適な環境づくりができる点も魅力です。

最後に、設置場所の選定にも気を配りましょう。人通りの多い場所や車の往来が激しい場所は避け、猫が静かに過ごせるような空間に日陰を作ることで、より安心して利用してもらえます。

このように、直射日光を避けるための日陰づくりは、道具や素材を工夫すれば身近なもので十分対応可能です。地域の理解と協力を得ながら、猫にとって安全で快適な休憩場所を整えることが、真夏を乗り切るための鍵となります。

エサの置き方や時間帯の工夫

地域猫の暑さ対策において、エサの置き方や与える時間帯には注意が必要です。真夏の高温下では、エサが傷みやすくなるだけでなく、猫にとっても熱中症や脱水のリスクが高まります。結論から言えば、「涼しい時間帯に、清潔で適量のエサを与える」ことが、地域猫の健康維持に欠かせません。

まず、エサを与える時間帯ですが、最も気温が低い早朝や夕方以降が理想です。日中はアスファルトや地面の温度が非常に高くなっており、猫がその上を歩くだけでもやけどする可能性があります。そうした中でエサを求めて出てこようとすると、体力を消耗したり、熱中症になるリスクも上がってしまいます。そのため、猫が比較的活動しやすい「日の出直後」や「日没直前」に給餌を行うことが望ましいのです。

次に、エサの置き方にも工夫が必要です。まず基本として、エサは「風通しが良く、直射日光が当たらない場所」に置くようにします。たとえば、木陰や軒下、建物の北側などが適しています。さらに、エサ皿の下に発泡スチロール板や断熱シートを敷くと、地熱の影響を受けにくくなり、フードの劣化も防げます。

フードの種類も重要です。ウェットフードは水分が多く、水分補給に役立つ反面、傷みやすいため真夏の使用には注意が必要です。短時間で猫が完食できる量を与え、食べ残しはすぐに片付けることが基本です。一方で、ドライフードは比較的劣化しにくいものの、水分が少ないため、そばに水を必ず設置しておくことが欠かせません。

また、給餌ポイントを複数設けるのもひとつの手です。特定の場所に集中させると猫の争いが起こりやすくなり、弱い猫がエサを得られないこともあります。適度に間隔を空け、猫同士のストレスを減らす工夫をしましょう。

さらに、周囲に「エサやり中」「ご協力ありがとうございます」などの掲示を設置しておくと、地域住民の理解を得やすくなり、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。

このように、エサの置き方や与える時間帯を工夫することは、地域猫が夏を健康に過ごすために極めて大切です。安全で衛生的な給餌ができるよう、日々の観察と環境整備を心がけましょう。

暑さで体調を崩した地域猫の見分け方

地域猫は体調を崩していても、明らかなサインを出さないことがあります。特に夏の猛暑期には、暑さによる脱水や熱中症、体力の低下が見られることも珍しくありません。だからこそ、普段の様子との違いにいち早く気づくことが、命を守る第一歩になります。

まず、最もわかりやすいサインは「動きの鈍さ」です。いつもなら元気に歩き回る猫が、じっとしたまま動かない、日陰で横たわっている時間が極端に長いなどの変化が見られた場合、暑さによって体力を消耗している可能性があります。

次に、呼吸の状態も重要なチェックポイントです。普段より呼吸が荒く、口を開けて「ハァハァ」とパンティングしている場合は、体温が上がりすぎているサインです。猫は通常、犬のように口呼吸はしないため、これは異常の兆候と考えられます。

さらに、食欲の低下も体調不良のサインの一つです。暑さによって胃腸の働きが弱り、フードを残すようになったり、まったく食べなくなったりするケースもあります。また、水を飲まなくなることもあり、脱水症状を引き起こす要因にもなります。水皿に残った水の量や、給水の様子を日々チェックすることが大切です。

また、毛づやが悪くなったり、目やにや鼻水が目立つようになった場合も注意が必要です。こうした症状は、体の免疫力が低下しているサインであり、暑さのストレスが体に悪影響を及ぼしている可能性があります。

それから、異常に人懐っこくなる、逆に警戒心が強くなるといった「性格の変化」も見逃せないポイントです。地域猫は体調が悪いと、普段と異なる行動を取ることがあります。特に、普段は近づかない猫が突然寄ってくる場合、「助けを求めている」可能性もあるため、慎重に観察してみましょう。

こういった異変に気づいたときには、できるだけ早く獣医師や地域の保護団体に相談することが望まれます。移動手段や対応が難しい場合でも、猫の様子を記録したり、写真を撮っておくことで、助けを求める際の情報として役立ちます。

暑さで体調を崩した地域猫の見分けには、日々の観察と猫への理解が欠かせません。普段の行動や健康状態を把握しておくことで、小さな異変にもすぐ気づけるようになり、命を守る行動につながります。

地域猫の暑さ対策の実践アイデアと道具

発泡スチロールを使った涼しい猫ハウスの工夫

結論から言えば、発泡スチロールは地域猫の夏の暑さ対策として非常に優れた素材です。その理由は、外気の影響を受けにくく、保冷効果を維持しやすいためです。しかも、安価で加工がしやすいため、多くのボランティアや地域住民に活用されています。

まず、発泡スチロールの箱を使う場合、選ぶサイズは猫が中でゆったりと寝転べる程度の大きさが理想です。大きすぎると保冷効果が薄れてしまいますが、狭すぎると風通しが悪くなり蒸し暑くなる原因になります。猫が中で方向転換できるくらいの空間が適当です。

次に重要なのが通気性の確保です。完全に密閉された箱では、内部の空気がこもり、かえって熱中症のリスクを高めてしまいます。したがって、箱の側面やフタに数か所、小さな穴をあける工夫が必要です。これにより自然な換気が促され、熱のこもりを防ぐことができます。

内部の床には、保冷剤や冷却マットを併用することで、より効果的な冷却環境が整います。床面にはタオルや新聞紙を敷き、その上に冷却素材を置くことで、猫が直接冷たいものに触れず、快適に過ごせる空間になります。ただし、使用する保冷剤は噛み破られて中身が漏れる心配がないタイプを選びましょう。万が一誤飲すると、健康被害につながる恐れがあります。

また、発泡スチロールハウスは軽量なため、強風時に飛ばされないよう重しを乗せる、あるいは地面に固定する対策も必要です。設置場所は、日陰で風通しが良く、かつ雨のかかりにくい場所が最適です。例えば、建物の軒下や木陰などが好ましいでしょう。

加えて、出入り口を2つ設けておくと、外敵に遭遇した際の逃げ道が確保でき、猫が安心して使いやすくなります。内部の床材も定期的に取り替えて清潔を保ちましょう。

このように、発泡スチロールを使った猫ハウスは、適切な通気・冷却・安全対策を施せば、暑さから地域猫を守る非常に効果的な手段となります。安価で手軽に作れる点も、ボランティア活動には嬉しい利点です。

保冷剤や冷却マットなど冷却アイテムの活用

地域猫の暑さ対策として、保冷剤や冷却マットなどの「冷却アイテム」は非常に役立ちます。これらのアイテムをうまく活用することで、体温上昇を防ぎ、熱中症のリスクを大幅に軽減できます。

はじめに、保冷剤の使い方について解説します。保冷剤は凍らせてハウス内に設置することで、冷たい空気が周囲に広がり、室温の上昇を抑える効果が期待できます。ただし、猫が直接保冷剤に触れることは避けたほうが良いため、タオルで包んでから設置するのが基本です。猫が保冷剤をかじってしまう可能性もあるため、「誤飲防止タイプ」の保冷剤や、食品用として安全性が確認された製品を選ぶようにしましょう。

一方で、冷却マットはより手軽に導入できる冷却手段です。ジェルタイプやアルミ製のものなど様々な種類がありますが、いずれも猫の体温を逃がしやすい構造になっています。特にアルミマットは熱を溜め込まず、汚れも拭き取りやすいため、屋外でも清潔に保ちやすいという利点があります。ただし、猫によっては冷たい素材を嫌がることもあるため、使い始めは短時間から慣らすようにするとよいでしょう。

また、保冷剤やマットは、発泡スチロールや木箱などの簡易ハウスと組み合わせることで、その効果をより高めることができます。通気性を確保したうえで、冷却アイテムを取り入れることで、熱気がこもらず快適な空間が保たれます。

注意点として、保冷剤や冷却マットの効果は時間と共に薄れていきます。特に真夏の炎天下では、朝に設置しても昼には効果が落ちてしまう場合があります。そのため、できれば朝と夕方の2回、アイテムの交換や再設置を行うと良いでしょう。複数の保冷剤をローテーションで使用することで、手間を減らす工夫も可能です。

最後に、これらの冷却アイテムはあくまで「補助的な手段」です。根本的な対策としては、ハウスの設置場所の工夫や通気性の確保が前提になります。そのうえで冷却アイテムを活用すれば、地域猫が暑さから守られ、穏やかに過ごせる環境が整います。人と猫が共に心地よく暮らすための配慮として、積極的に取り入れてみましょう。

地域猫用ハウスの設置場所と通気性の工夫

地域猫の夏場の暑さ対策として重要なのが、「ハウス」の設置とその環境整備です。結論から言えば、地域猫が安心して過ごせるハウスは、直射日光を避けた場所に設置し、通気性を確保することが最大のポイントになります。

まず、ハウスの設置場所は「日陰かつ風通しの良い場所」を選びましょう。日中、特に西日が強く当たるような場所では、ハウス内部が高温になってしまい、猫にとっては危険な環境となります。木陰、建物の北側、ベランダの下など、日差しをしっかり遮れる場所を選定することが望まれます。また、雨が降っても濡れにくいように、屋根のある場所か、防水シートでの対策も欠かせません。

次に、通気性の工夫も忘れてはならないポイントです。例えば、市販のペットハウスや自作ハウスでも、通気口がしっかり確保されているか確認しましょう。発泡スチロールや段ボールで作る場合は、側面や背面に数か所の小さな穴を空けて風が通るようにすることで、内部の空気がこもりにくくなります。加えて、床面に隙間を設けたり、底上げして地熱を避ける工夫も有効です。

内部の素材にも配慮が必要です。真夏にタオルや毛布のような保温素材を入れてしまうと、熱がこもりやすくなり逆効果です。その代わりに、冷感マットやアルミシートなど、熱を逃がしやすい素材を使用することで快適性が増します。ただし、猫によっては冷感素材を嫌がる場合もあるため、様子を見ながら調整しましょう。

また、ハウスの出入り口は1つではなく、可能であれば「逃げ道」となる2か所に設けると猫が安心して利用しやすくなります。外敵や人の気配に対して警戒心を持っている地域猫にとっては、退路が確保されているかどうかは非常に大切な要素です。

このように、夏場における地域猫用ハウスは、設置場所と通気性をしっかり確保することで、猫にとって快適で安全な避暑スペースとなります。環境への配慮と細かな工夫を通じて、暑さによる体調不良やストレスを防ぐことができるのです。

猫の安全を守るための注意点とマナー

地域猫の命を守りながら、地域の理解と協力を得て活動を続けていくためには、「安全」と「マナー」の両立が必要不可欠です。単に猫を可愛がるのではなく、周囲の人々との調和を図ることが、地域猫活動の基本となります。

まず、猫の安全を守るためには、給餌やハウス設置の「場所選び」に慎重になる必要があります。人通りが多すぎる場所や車の往来が激しい道路沿い、通学路などにエサを置くと、猫が交通事故に遭うリスクが高まります。また、周囲の住民や清掃員とのトラブルに発展する可能性もあるため、静かで安全な場所に限定して活動することが原則です。

次に、衛生面でのマナーも非常に重要です。特に、エサの置きっぱなしや、猫トイレの管理が不十分だと、悪臭や害虫の発生、カラスなどの鳥害を招くことになります。その結果、「猫が原因で地域が汚れている」といった印象を持たれてしまい、活動自体に批判が集まることにもなりかねません。食べ残しのエサは必ず片付け、トイレも定期的に清掃しましょう。こうしたルールを守ることで、地域猫への反感を減らし、継続的な活動が可能となります。

また、地域猫には外敵も多く存在します。中には猫を故意に傷つけようとする人も存在するため、猫が特定の場所に固まらないよう分散給餌を行うなど、リスク管理も必要です。特定の場所に猫が集中すると、目立ってしまい虐待や毒餌の危険が高まります。

さらに、地域との信頼関係を築くことも、猫の安全を守るために欠かせません。自治会に活動内容を報告したり、近隣住民に丁寧に説明することによって、猫への理解や協力を得られるようになります。活動に対する透明性を持ち、掲示物などで情報を共有すると誤解や不安の解消にもつながります。

最後に、餌やりボランティア同士の連携も忘れてはいけません。複数人で役割分担し、エサやりの時間帯や猫の健康状態を共有することで、猫の管理精度が高まり、安全性も向上します。

このように、地域猫の安全を守るためには、個人の善意だけでなく、周囲との協力と信頼が不可欠です。マナーを守り、地域全体で猫との共生を目指すことで、トラブルを避けながら持続可能な活動が可能になります。

合わせて読みたい!

地域住民との協力で暑さ対策を進める方法

結論として、地域猫の暑さ対策を持続的に進めるためには、地域住民との協力が不可欠です。一部の人だけが負担を背負っても限界がありますし、トラブルの火種にもなりかねません。だからこそ、地域全体での合意形成と役割分担が重要なのです。

まず取り組むべきは「情報共有」です。地域猫が存在することや、その猫たちが直面する夏の過酷な環境について、丁寧に伝えることが第一歩です。暑さ対策をする理由や、放置すればどのような問題が起きるのか(例えば熱中症で命を落とすケースなど)を具体的に伝えることで、理解を得やすくなります。掲示板や回覧板、自治会の会合を活用するのも効果的です。

次に「小さな協力をお願いする」ことがポイントです。たとえば、敷地内の日陰スペースを猫の休憩場所として開放してもらったり、発泡スチロールの箱を提供してもらうなど、負担の少ない協力を提案すると快く応じてもらえる可能性が高まります。地域猫のことを「自分には関係ない」と感じている人が多い中で、無理のない関わり方を示すことがカギとなります。

さらに、協力の姿勢を見せるだけでなく、感謝を伝えることも欠かせません。たとえば「おかげで猫たちが安全に夏を乗り切れそうです」と一言添えるだけで、住民との関係性は大きく変わります。そういった積み重ねが、地域猫に対する理解と応援の輪を広げていくのです。

また、地域によっては行政と連携して「地域猫活動」として正式に認められるケースもあります。そのような枠組みを活用することで、助成金を得たり、住民全体に向けた説明会を開くことも可能になります。

このように考えると、猫の暑さ対策を一人で抱え込むのではなく、地域の中で少しずつでも協力を得ることが、長期的な解決につながるのです。信頼関係を築きながら、猫も人も安心して共生できる地域を目指していきましょう。

地域猫の暑さ対策について総括

合わせて読みたい!

-

-

捕獲器なしで野良猫を保護する方法と注意点とは【獣医師執筆】

野良猫を保護したいと思っても、捕獲器が手元にない状況では「どうすればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。実際、「野良猫 保護 捕獲器なし」という方法を探す方は増えており、失敗しない ...

続きを見る

-

-

地域猫を勝手に飼うのはNG?正しい支援法とは【獣医師執筆】

地域猫が家に来るようになり、「地域猫を保護したい」「地域猫を勝手に飼うのは問題なのか」と悩んでいませんか?本記事では、地域猫をなぜ飼わないのかという背景や、勝手に飼うことで起こり得るトラブル、さらには ...

続きを見る

-

-

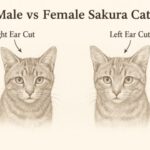

【獣医師執筆】さくら猫の耳カットと左右性別ルールを徹底解説!

さくら猫の耳に入ったV字型のカットを見て、「かわいそう」と感じたり、「この猫は保護していいのか?」と迷ったことはありませんか? この記事では、「さくら猫 左右 性別」という検索を通じて情報を探している ...

続きを見る

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る