地域猫の取り組みは、猫と人が共に暮らせる地域社会を目指す活動ですが、現場では「地域猫 逆効果」と感じられてしまうケースも少なくありません。例えば「餌やりが迷惑」「勝手に飼うのはやめて」などの声や、場合によっては「頭おかしい」といった誹謗も耳にします。こうした反発が生まれる背景には、地域猫と野良猫の違いが十分に理解されていなかったり、耳カットの意味が正しく伝わっていないことが関係していることもあります。この記事では、地域猫活動が逆効果と誤解されないために知っておくべきポイントや、地域との信頼関係を築くための具体的な工夫を獣医師がわかりやすく解説していきます。

地域猫が逆効果にならないためにできる工夫

地域猫の餌やりが迷惑になる原因と対策

結論から言えば、地域猫への餌やりが「迷惑行為」とされてしまう背景には、周囲の環境や住民への配慮が不十分なことが関係しています。猫そのものが嫌われているのではなく、餌やりによって発生する副次的な問題が原因であることが多いのです。

まず、餌やりが迷惑とされる主な理由は「周辺の衛生環境が悪化すること」です。具体的には、食べ残しが放置されることで虫やカラスを呼び寄せたり、悪臭を発生させたりするケースが見られます。また、猫たちが特定の場所に集まりすぎることで、鳴き声や糞尿被害が目立つようになり、近隣住民からの苦情に発展しやすくなります。

さらに、無計画な餌やりは「猫の繁殖」につながる可能性もあります。十分な避妊去勢対策をしないまま餌だけを与えてしまうと、猫の数が増加し、結果的に地域全体の負担が大きくなってしまいます。

このような問題を回避するためには、いくつかの対策が必要です。まず、餌を与える時間帯は「早朝や夕方」など、人目が少なく猫が落ち着いて食べられる時間を選びます。そして、必ず「食べ終わったら片付ける」という習慣を徹底し、食器や食べ残しを放置しないようにしましょう。

また、給餌ポイントは1か所に集中させず、周囲に配慮した静かな場所に設けることが望ましいです。加えて、給餌と並行して「避妊・去勢手術」を実施することも重要です。これにより猫の数をコントロールし、将来的なトラブルを防ぐことができます。

さらに、地域の理解を得る努力も欠かせません。掲示物で活動内容を知らせたり、自治会に報告したりすることで、「迷惑行為」ではなく「共生の取り組み」であることを伝えることができます。

このように、地域猫への餌やりはやり方次第で「迷惑」にも「配慮ある活動」にもなります。猫のため、そして地域のためにも、周囲への気遣いと責任ある行動が求められます。

地域猫と野良猫の違いを正しく理解する

地域猫と野良猫は、見た目こそ似ているかもしれませんが、その存在意義と背景には大きな違いがあります。結論から言えば、地域猫は「地域の合意のもとで一定の管理がなされている猫」であり、野良猫は「誰にも管理されずに繁殖・生活している猫」です。

まず、地域猫とは、自治体や住民の協力のもとで「避妊・去勢手術」が施され、決まった場所とルールに基づいて給餌や健康管理が行われている猫を指します。地域全体で見守りながら共生していくことが目的であり、無秩序な増殖やトラブルを防ぐための仕組みが整えられています。

一方、野良猫は誰の手にも渡っておらず、繁殖制限もされていない状態です。エサが不定期に与えられたり、時には人間から虐待されるリスクもあります。生存環境が厳しく、病気や交通事故に遭う可能性も高いため、結果として「地域の問題」となりやすい存在です。

このような違いを正しく理解していないと、「地域猫も野良猫も同じ」「増えるから迷惑」といった誤解が広がりやすくなります。その誤解が原因で、せっかく地域で協力して進めている地域猫活動が批判の対象になることもあります。

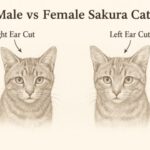

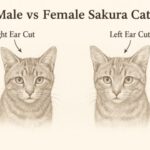

だからこそ、地域猫と野良猫の区別を広く共有することが重要です。例えば、耳先をV字にカットしてある猫(いわゆる「さくら耳」)は、避妊・去勢済みの地域猫であることを示すマークです。これを知っているだけでも、猫への見方が変わり、無用なトラブルを防げるようになります。

また、自治体によっては地域猫活動を支援する制度や助成金もあり、正式な申請を行えば、住民としても安心して活動を進めることができます。こうした制度を活用することで、単なる「餌やり」ではなく、責任ある活動として地域に認知されるようになるのです。

このように、地域猫と野良猫の違いを理解することは、猫との共生だけでなく、地域全体の環境を守るうえでも非常に大切です。正しい知識と理解が、猫と人とが安心して共に暮らせる社会づくりの第一歩となります。

勝手に飼う行為が引き起こす問題点

結論から言えば、地域猫を「勝手に飼う」という行為は、周囲とのトラブルを引き起こす大きな要因となります。個人の善意で行われたつもりでも、その行動が結果として地域社会に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

まず、地域猫は「地域で協力して見守る」という前提のもと成り立っている取り組みです。つまり、個人の所有物ではなく、地域住民全体の合意に基づいて給餌や健康管理を行っている猫であるため、一人の判断で飼育方法を変えることはルール違反にあたります。

例えば、ある人が「可哀想だから」と独断で自宅に猫を住まわせたり、個人の庭でのみエサを与えたりする行為は、他の住民との連携を乱すことになります。給餌の場所が移動すれば猫の行動範囲も変わり、交通事故のリスクや他住民への被害(鳴き声、糞尿など)が増えることも考えられます。

また、「飼っているように見えて実際は放し飼い」になっているケースも問題です。これは猫にとっても不幸なことであり、避妊去勢がされていなければ繁殖が進み、無責任な多頭飼育につながる恐れもあります。さらには、地域猫としての登録や医療支援も受けられず、結果として保護活動全体の信頼性を損なうことになります。

さらに、自治体によっては地域猫制度に基づいた正式な管理が行われており、勝手に飼育環境を変えることは条例違反に問われる場合もあります。善意のつもりでも、法的な問題に発展する可能性があるため、軽く考えてはいけません。

このように、地域猫を勝手に飼うことは、猫自身の安全だけでなく、地域との信頼関係や共生のバランスを崩す要因となります。個人の行動が地域全体に影響を及ぼすという意識を持ち、必ず地域と協力した上で行動することが求められます。

合わせて読みたい!

-

-

地域猫を勝手に飼うのはNG?正しい支援法とは【獣医師執筆】

地域猫が家に来るようになり、「地域猫を保護したい」「地域猫を勝手に飼うのは問題なのか」と悩んでいませんか?本記事では、地域猫をなぜ飼わないのかという背景や、勝手に飼うことで起こり得るトラブル、さらには ...

続きを見る

地域猫活動に「やめて」と言われる理由

地域猫活動は、本来「猫と人との共生」を目指した取り組みですが、場合によっては「やめてほしい」と反対されることもあります。その背景には、活動内容がうまく伝わっていなかったり、周囲への配慮が不十分であったりすることが関係しています。

結論として、地域猫活動が反感を買う主な理由は、「住民に対して負担や不快感を与えていると感じられる点」にあります。たとえば、給餌後にエサの片付けが行われず、悪臭が漂ったり虫が発生したりすると、「猫よりも衛生が心配」という声が出てくるのは当然です。

また、活動が一部の人によって勝手に進められているように見える場合も問題になります。地域猫活動は地域の合意形成が前提ですが、説明不足のまま始めてしまうと、「自分たちの意見が無視されている」と感じる住民が出てきます。そうなると、猫への嫌悪感ではなく、「手順やルールを守っていないこと」への不満が反発の原因になります。

さらに、猫による被害も大きな要因です。夜間の鳴き声、糞尿被害、庭に勝手に入り込むなどの迷惑行為が続けば、「地域猫だから我慢して」と言われても納得できない住民がいても不思議ではありません。特に高齢者や小さな子どもがいる家庭では、衛生面への不安が強くなります。

これらの理由から、地域猫活動に対して「やめてほしい」と言われることがあるのです。しかし、だからといって活動そのものを諦める必要はありません。むしろ、地域全体の理解を深め、トラブルの原因を一つひとつ丁寧に解決していく姿勢が大切です。

例えば、活動前に自治会で説明会を開いたり、問題が起きた際には迅速に対処したりすることで、信頼を築くことができます。また、ルールを明文化し、餌やりや清掃、健康管理などの役割を分担することも効果的です。

このように、地域猫活動は一方通行では成り立ちません。地域の声をしっかり受け止め、誠実に対応することで、「やめて」から「協力したい」へと理解を広げていくことが可能になります。

「頭おかしい」と言われてしまう背景

地域猫活動を行っている人が、時に「頭おかしい」と言われてしまう背景には、猫への思いと地域住民との温度差が関係しています。猫を大切に思う気持ちは純粋でも、それが周囲と衝突すると、誤解や偏見が生まれるのです。

まず、地域猫への支援活動は、基本的には猫の命を守りながら、地域環境との調和を目指すものです。しかしその一方で、「猫にそこまでしてあげるのは過剰では?」と感じる人がいるのも事実です。特に、糞尿や鳴き声などの被害に悩んでいる住民からすれば、猫を守ろうとする姿勢が理解できず、「常識が通じない」と捉えられてしまう場合があります。

さらに、活動者の一部に、感情的な言動で地域と衝突するケースも見られます。例えば、猫に対して否定的な意見を言った人に対し、激しく反論したり、「猫が嫌いな人の方が悪い」と決めつけたりすると、それが結果的に周囲から「頭おかしい」と思われる原因になります。善意が暴走すると、社会的な常識やルールと乖離してしまい、理解を得るどころか反感を買ってしまうのです。

また、活動内容が不透明なまま進められている場合も注意が必要です。「勝手にエサを置いて汚している」「誰の許可で猫小屋を設置しているのか分からない」といった不満が出れば、周囲は活動そのものを疑い、好意的な目では見てくれません。

このように、地域猫活動は共感を得る努力と説明が欠かせません。特に、猫に関心がない人にも配慮した言動や情報発信が求められます。「頭おかしい」と思われないためには、社会性と共感力を持った対応を心がけることが大切です。

合わせて読みたい!

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る

耳カットの意味と誤解されやすい理由

耳カットは、地域猫活動において避妊・去勢手術を済ませた証として行われる重要な目印です。けれども、その意味が知られていないと、「かわいそう」「虐待では?」という誤解を招くことがあります。

まず、耳カットとは、猫の片方の耳先をV字型に小さくカットする処置のことです。これは麻酔をかけた手術時に一緒に行うもので、猫自身に大きな負担をかけるものではありません。この目印があることで、すでに避妊・去勢済みであるとひと目で分かり、同じ猫に何度も手術を行ってしまう事故を防ぐことができます。

しかしながら、猫の耳に見える「切れ込み」だけを見た人が、その背景を知らなければ、「誰かが傷つけたのでは」と思ってしまうのも無理はありません。特に動物に関心が薄い人や、初めて耳カットを見た人にとっては、強いインパクトを与える見た目になってしまいます。

また、耳カットについての情報が地域に浸透していないことも、誤解の一因です。看板やポスターで「耳カット=避妊去勢済み」と伝える努力をしていない地域では、正しい知識が広がらず、否定的な意見が出やすくなります。

さらに、耳カットされた猫が痩せていたり、体調が悪そうだったりすると、「手術されたのに放置されている」といった誤解を招くこともあります。これは耳カットの制度とは無関係な問題ですが、結果的に活動全体への疑念を生む原因にもなります。

こうした誤解を防ぐには、地域全体への情報発信が不可欠です。例えば、自治会の掲示板やフリーペーパーなどで「耳カットの意味」を伝えることで、猫への誤解を解き、地域猫活動への理解を深めることができます。

つまり、耳カットは猫を守るための重要な手段ですが、その意味を知らなければ誤解されてしまうリスクがあります。正確な情報を共有することで、猫も地域も安心できる環境が整っていくのです。

合わせて読みたい!

-

-

【獣医師執筆】さくら猫の耳カットと左右性別ルールを徹底解説!

さくら猫の耳に入ったV字型のカットを見て、「かわいそう」と感じたり、「この猫は保護していいのか?」と迷ったことはありませんか? この記事では、「さくら猫 左右 性別」という検索を通じて情報を探している ...

続きを見る

地域猫が逆効果だと感じられてしまう理由

餌やりマナーと実践的な注意点

地域猫への餌やりは、猫の命をつなぐ大切な行為ですが、方法を誤ると地域の迷惑行為と受け取られ、トラブルの火種になってしまいます。結論として、地域猫に餌を与える際は、「時間・場所・片付け」の3つのマナーを徹底することが基本です。

まず時間の管理ですが、餌やりは1日1回か2回、決まった時間に行うようにしましょう。これは猫にとって規則的な生活習慣を促すだけでなく、周辺環境への影響を最小限に抑えるためにも重要です。時間を決めることで、猫がその場に長時間とどまることを防ぎます。

次に場所の配慮です。住宅街のど真ん中や通学路、公園など、人の往来が多い場所では餌やりを避けるべきです。静かで猫が落ち着いて食べられる場所を選びつつ、地域住民の視線にも配慮した場所選びが求められます。植え込みの陰や建物の裏側などが適していることが多いですが、その場の状況に応じて最適な場所を判断しましょう。

そして最も重要なのが、食べ残しの片付けです。餌を与えっぱなしにしてしまうと、カラスや虫が集まり、異臭や衛生問題につながります。その結果、地域猫活動そのものへの批判が高まりやすくなります。与える量を調整し、猫が食べ終えたらすぐに容器を回収するなど、清潔な環境を保つことが求められます。

また、複数人が関わる場合は、情報共有をして重複給餌やエリア外での餌やりが起きないよう注意が必要です。猫同士の争いや健康被害を防ぐためにも、バランスの取れた給餌管理が重要です。

このように、餌やりマナーを守ることで、猫も人も安心して共生できる環境が整います。マナーを意識した行動は、地域住民からの理解を得るための第一歩にもなるのです。

トラブルを防ぐための地域との連携方法

地域猫活動を円滑に進めるには、猫への支援だけでなく「地域との信頼関係の構築」が欠かせません。結論として、トラブルを未然に防ぐためには、活動を「見える化」し、住民と定期的にコミュニケーションを取ることが最も効果的です。

まず第一に行うべきなのが、活動の説明と共有です。いくら善意で行っていることでも、何をしているのかが分からなければ、住民は不安を感じたり、誤解したりしてしまいます。掲示板や回覧板を活用して、「なぜ猫がここにいるのか」「どういった対応をしているのか」を丁寧に伝えましょう。耳カットの意味や不妊手術の重要性など、専門知識もあわせて発信することで、理解が深まりやすくなります。

次に重要なのが、関係者との協力体制の構築です。自治会、町内会、マンションの管理組合など、地域の組織と話し合いの場を持つことで、活動への信頼感が生まれます。行政と連携して「地域猫活動」として認定を受けることができれば、助成金や支援制度を利用することも可能になります。

また、反対意見に対しても耳を傾ける姿勢が求められます。「猫がうるさい」「庭に入ってくる」といった声に対して、「それは関係ない」と切り捨ててしまっては、溝が深まるだけです。相手の立場に立って話を聞き、問題があれば改善策を提示し、共に解決に向けて動く柔軟性が必要です。

さらに、活動の透明性を保つために、SNSやブログなどを使って情報発信を行うのも効果的です。写真付きで活動内容や猫たちの様子を紹介することで、関心を持ってもらいやすくなり、支援の輪も広がりやすくなります。

このように、地域との連携をしっかり行うことで、誤解や不信感を減らし、トラブルを未然に防ぐことができます。地域猫活動は一人の力では成り立たないため、周囲の理解と協力を得る努力を惜しまないことが大切です。

清掃・衛生管理で信頼を築くポイント

地域猫活動を円滑に進めるためには、「清掃・衛生管理」が非常に重要な要素となります。結論として、日々の環境整備を丁寧に行うことで、地域住民からの信頼を得ることができ、活動への理解も広がりやすくなります。

まず、餌やりの際に発生しやすいゴミや食べ残しの処理は、必ずその場で行うよう徹底することが基本です。残されたフードや容器は、悪臭や害虫の原因になるだけでなく、他の動物(カラスや野良犬など)を呼び寄せ、周囲に迷惑をかけてしまいます。このような事態を防ぐには、与える餌の量を猫が食べきれる分に調整し、必ず食後に容器や周囲のゴミを持ち帰るようにしましょう。

また、排泄物の問題も見逃せません。猫が植え込みや人の敷地内で排泄することが地域トラブルの原因になることがあります。可能であれば、砂場や簡易トイレを設置して、猫が決まった場所で排泄できるよう環境を整えることが効果的です。もちろん、トイレも定期的に掃除し、清潔な状態を保つよう努めましょう。

さらに、清掃用具や消臭スプレーなどを常備しておくと、予期せぬトラブルにもすぐに対応できます。特に夏場は気温が高く、腐敗のスピードも早くなるため、こまめな点検と清掃が求められます。

地域住民の目に触れる場所での活動であることを常に意識し、「ここまで丁寧にやっているのか」と感じてもらえるような姿勢が大切です。例えば、作業後に周囲の道路も軽く掃き掃除するなど、プラスαの配慮が信頼につながります。

このように、衛生面への配慮は単なるマナーの問題ではなく、地域猫活動の信頼性を左右する重要な要素です。丁寧な清掃を積み重ねることで、「あの人なら任せられる」と思ってもらえる環境が築かれていくのです。

地域と共生するための伝え方と配慮

地域猫活動が円滑に受け入れられるかどうかは、「伝え方」と「配慮」の工夫にかかっていると言っても過言ではありません。結論として、活動の内容や目的を分かりやすく説明しつつ、住民の立場に配慮した姿勢を持つことで、共生の土台が整います。

まず大切なのは、活動を「見える化」することです。地域住民の中には、猫の存在や耳カットの意味、去勢・避妊の必要性について知らない方も多くいます。単に餌やりをしているだけでは誤解されてしまうこともあるため、自治体の掲示板や回覧板、簡単なチラシなどを活用して、活動の趣旨を丁寧に伝えることが必要です。

その際、「猫が好きだから世話をしている」という個人の想いだけでなく、「地域の環境保全の一環として管理している」という社会的な視点を示すと、理解されやすくなります。例えば、「猫の数を増やさないために不妊手術を施しています」「夜間は餌やりを行わず、騒音や臭いの問題を防いでいます」といった具体的な配慮を記載することで、信頼を得やすくなります。

さらに、地域住民との対話も重要です。一方的に説明するのではなく、「何か困っていることはありませんか?」と尋ねる姿勢を持つことが大切です。中には猫が苦手な方もいますが、そうした声に耳を傾け、必要に応じて活動の方法を調整する柔軟さが、共生には欠かせません。

加えて、「ありがとう」の一言や、活動への協力に対する感謝の気持ちを伝えることも忘れてはいけません。人は、自分が認められたと感じることで、相手への協力的な気持ちが生まれます。感謝の言葉は、小さな配慮かもしれませんが、大きな信頼につながる行動です。

このように、地域と共生するためには、誠実な伝え方と相手への思いやりが何よりも重要です。一方通行にならない関係性を築き、猫と人が共に心地よく過ごせる環境を目指しましょう。

誤解を避けるための情報発信の工夫

地域猫活動を行ううえで重要なのが、誤解を未然に防ぐための「情報発信の工夫」です。なぜなら、活動の意図や内容が正しく伝わらなければ、善意の取り組みであっても反発や不信感を生む原因になってしまうからです。

まず最も基本的なことは、地域猫活動の目的を明確に伝えることです。「ただ猫にエサを与えているだけ」と思われないように、TNR(捕獲・不妊去勢・元の場所へ戻す)活動の意義や、地域環境の維持を目的とした活動であることを、シンプルかつ丁寧に説明する必要があります。例えば、「野良猫の数をこれ以上増やさないために手術を行っている」「地域住民の迷惑にならないように時間帯と場所を配慮している」といった具体的な説明は、信頼を得る第一歩です。

次に、伝える手段にも工夫が必要です。たとえば、自治会の掲示板やチラシ、地域の回覧板など、公的な場所での掲示は効果的です。イラストや図を使ってわかりやすく視覚的に伝えることで、年齢や関心の違いに関係なく、幅広い人に理解してもらえる可能性が高まります。

さらに、活動の透明性を確保することも大切です。どこで、誰が、どのような活動を行っているかを明示し、連絡先や相談先を記載しておくことで、「勝手にやっている」という印象を与えずに済みます。これにより、地域住民の不安を軽減し、対話のきっかけにもなります。

また、住民の立場や声に寄り添う姿勢も欠かせません。情報発信は一方通行になりがちですが、「意見を受け付ける姿勢を見せる」ことが重要です。アンケートや意見箱、説明会の開催など、双方向のコミュニケーションの場を設けると、より深い理解と協力を得られます。

このように、誤解を避けるには、情報の内容だけでなく、「どのように・どこで・誰に」伝えるかという点まで意識することが重要です。丁寧な情報発信が、地域猫活動と地域の調和を実現するカギとなります。

地域猫活動が逆効果とならないための工夫について総括

合わせて読みたい!

-

-

地域猫を勝手に飼うのはNG?正しい支援法とは【獣医師執筆】

地域猫が家に来るようになり、「地域猫を保護したい」「地域猫を勝手に飼うのは問題なのか」と悩んでいませんか?本記事では、地域猫をなぜ飼わないのかという背景や、勝手に飼うことで起こり得るトラブル、さらには ...

続きを見る

-

-

捕獲器なしで野良猫を保護する方法と注意点とは【獣医師執筆】

野良猫を保護したいと思っても、捕獲器が手元にない状況では「どうすればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。実際、「野良猫 保護 捕獲器なし」という方法を探す方は増えており、失敗しない ...

続きを見る

-

-

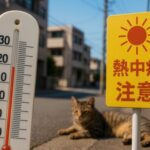

地域猫の暑さ対策を獣医師が丁寧にわかりやすくアドバイス!

夏の厳しい暑さは、地域猫にとって大きな脅威です。私たち人間がクーラーの効いた室内で過ごす一方、地域猫は直射日光の下や熱を持ったアスファルトの上で命の危険にさらされています。特に気温が30度を超える日に ...

続きを見る

-

-

【獣医師執筆】さくら猫の耳カットと左右性別ルールを徹底解説!

さくら猫の耳に入ったV字型のカットを見て、「かわいそう」と感じたり、「この猫は保護していいのか?」と迷ったことはありませんか? この記事では、「さくら猫 左右 性別」という検索を通じて情報を探している ...

続きを見る

-

-

地域猫活動は頭おかしい?誤解を解くためのポイントを獣医師が解説!

「地域猫 頭おかしい」と検索した方の多くは、地域猫活動に対して強い疑問や不満を感じているのではないでしょうか。たしかに、餌やりルールの無視やトイレの管理不足、耳カットの見た目への違和感、「なぜ飼わない ...

続きを見る