近年、地域猫を取り巻く環境整備が進む中で、「地域猫のマダニによる被害」という健康リスクへの関心が高まっています。外で生活する地域猫は、草むらや湿った場所を行き来することが多く、ノミだらけの状態になることも珍しくありません。そのまま放置すれば、猫自身の健康を損なうだけでなく、人間にも感染症のリスクが及ぶ恐れがあります。

特に気をつけたいのが、マダニやノミによる感染症や皮膚炎の拡大です。では、猫にダニがいるか調べる方法はあるのでしょうか? また、どのような対策をとればノミ・ダニの被害を抑えられるのでしょうか。

本記事では、ノミダニ駆除の効果を高めるための具体的な方法や、ノミ駆除に必要な期間、そして獣医師も推奨するフロントラインといった信頼性の高い薬の使い方について、わかりやすく解説します。猫と人が安心して共生できる環境づくりのために、正しい知識と対策を一緒に確認していきましょう。

地域猫におけるマダニのリスクと対策

野良猫がノミだらけの原因と影響

野良猫がノミだらけになってしまう大きな原因は、「環境」と「未対策」の2点に集約されます。野良猫は屋外で生活しており、衛生的な管理が行き届いていないため、ノミやダニなどの寄生虫が発生しやすい環境に長期間さらされています。

そもそもノミは温暖で湿度の高い場所を好むため、日本の気候はノミの繁殖に非常に適しています。野良猫がよく出入りする場所、たとえば草むらや廃屋の下などは、ノミの卵や幼虫が大量に潜んでいることも珍しくありません。さらに、複数の猫が同じ場所を行き来するため、一度ノミがついた猫が他の猫にノミを移す「連鎖感染」が起こります。

加えて、野良猫は定期的なノミ駆除がされていません。飼い猫であれば月に一度のスポットタイプや内服薬などでノミの繁殖を防げますが、野良猫はそういったケアを受ける機会がほとんどないため、一度ノミがつくと急激に繁殖が進んでしまうのです。

では、ノミがついていると猫にどんな影響があるのでしょうか。まず、ノミの吸血により強いかゆみが発生します。猫はかゆみに耐えられずにかきむしり、皮膚炎や脱毛の原因となることがあります。ひどい場合は「ノミアレルギー性皮膚炎」を引き起こし、皮膚がただれたり、全身に炎症が広がったりするケースも報告されています。

さらに、ノミは単なる皮膚のトラブルを超えて、病気を媒介する存在でもあります。代表的なものに「猫ひっかき病」があります。これは、ノミに感染した猫が人間を引っかくことで、バルトネラ菌が人に移る疾患です。また、ノミが媒介する「瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)」と呼ばれる寄生虫は、猫が自分の毛づくろいの際にノミを飲み込むことで体内に寄生します。

このように、野良猫がノミだらけになってしまう原因は、野外環境と人の手が届かない現実にあり、影響は猫自身だけでなく、人間や周囲の動物にも及ぶ可能性があります。そのため、野良猫へのノミ対策は単なる動物愛護の枠を超え、地域の衛生環境を守る重要な取り組みといえるでしょう。

ダニの人間へのリスクとは

猫につくダニが人間にとってどれほどのリスクになるか、意外と知られていないかもしれませんが、実は非常に注意すべき問題です。とくに野良猫が持つダニは、人にも感染する可能性がある「人獣共通感染症」を媒介することがあるため、軽視できません。

まず結論から言えば、野良猫のダニは人間にも影響を及ぼすことがあります。その理由は、ダニが持っている病原体が、猫から人間へと移動する経路をもっているからです。たとえば、猫の体に潜んでいるマダニが人間に咬みつくことで、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」というウイルス感染症にかかるリスクがあります。SFTSは、発熱や吐き気、意識障害など重篤な症状を引き起こし、致死率が高いことでも知られています。

また、ダニの種類によっては、人間の皮膚に直接咬みつくことによって「ツツガムシ病」や「日本紅斑熱」などを引き起こすケースもあります。これらの疾患は、山間部や草地で多く見られる傾向がありますが、近年では市街地や住宅地でも報告が増えています。つまり、私たちが暮らす日常のなかにもダニ感染のリスクは潜んでいるのです。

さらに、ダニによる直接的な健康被害だけではありません。アレルギーの原因にもなります。ダニの死骸やフンが空気中に漂い、それを吸い込むことで「ダニアレルギー性鼻炎」や「喘息」の発作を起こすことも報告されています。とくに小さな子どもや高齢者、アレルギー体質の方は注意が必要です。

では、ダニが人にうつるのはどういう場面でしょうか。たとえば、野良猫を撫でた後にダニが服や手に移り、それが皮膚に咬みつくことで感染が成立します。また、猫がよく通る場所に寝転んだり、座ったりすることでも感染リスクは生まれます。公園のベンチや猫の通り道など、思わぬところにリスクがあることを知っておく必要があります。

このように、野良猫に寄生するダニは人間にも深刻な健康被害を及ぼすことがあるため、地域全体でダニ対策に取り組むことが重要です。ダニの予防には猫への定期的な駆除処置に加え、人側の注意喚起や衛生対策も不可欠です。自分や家族を守るためにも、ダニに関する正しい知識を持つことが求められます。

猫にダニがいるか調べる方法

猫にダニが寄生しているかを確認するには、目視と身体チェックが基本です。特に野良猫や外で過ごす時間が長い猫の場合は、ダニのリスクが高いため、定期的に調べることが重要です。

結論から言えば、猫のダニの有無を知るためには、目で見てわかるダニの特徴を押さえた上で、猫の体を丁寧にチェックすることが最初のステップです。ダニは肉眼でも確認できる大きさで、特にマダニの場合は、吸血後に米粒ほどに膨らむため、比較的発見しやすいです。

最も確認しやすいのは、首回りや耳の後ろ、脇の下、内もも、尻尾の付け根など、皮膚が柔らかくて体温が高い部分です。こうした箇所はダニが好む場所であり、実際に寄生していることが多いです。猫の毛をかき分けて、黒っぽく小さな点がないか、皮膚に赤みやかさぶたができていないかを見てみましょう。

また、猫が頻繁に特定の場所をかく、グルーミングがいつもより多くなる、機嫌が悪いといった行動も、ダニ寄生のサインです。ダニの吸血によるかゆみや不快感が原因となっている可能性があります。

ただし、ダニの中にはとても小さく、目視では見つけにくい種類もいます。そうした場合には、獣医による皮膚検査や被毛の顕微鏡チェックが有効です。特に耳ダニが疑われる場合、耳の中に黒い耳垢が溜まっていたり、頭を振る・耳をかくなどの行動が目立つ場合は、早急な診察が推奨されます。

検査の際は、猫に負担をかけないように静かな環境で行うことがポイントです。野良猫や警戒心の強い猫の場合は、無理に触れようとせず、動物病院や専門のボランティアに相談するのが安全です。

このように、猫にダニがいるかどうかを調べるには、日常的な観察と、必要に応じた専門家の協力が欠かせません。発見が早ければ、健康被害を最小限に抑えることができます。

野良猫のためにノミダニのいない環境を作るには

野良猫にノミやダニがいない環境を整えるためには、「発生源の除去」と「継続的な管理」の2つの柱が欠かせません。これは単に一度ノミダニを駆除するだけでは不十分で、長期的な視点での対策が必要です。

まず結論として、野良猫にノミダニがつかないようにするには、猫とその周囲の生活環境を清潔に保ち、不妊去勢手術と定期的な駆虫をセットで行うことが非常に効果的です。

理由として、ノミやダニは環境中に卵を産み落とし、そこから幼虫・成虫へと発育します。猫の体にいる成虫だけを駆除しても、周囲の環境に卵や幼虫が残っていれば再発の可能性が高いのです。そのため、まずはエサ場・寝床・トイレの衛生管理が基本です。例えば、毎日の清掃、食べ残しのフード撤去、猫が長時間とどまる場所への定期的な熱湯消毒や薬剤散布が有効です。

また、地域猫として管理されている野良猫には、月1回程度のノミダニ駆除薬の投与を検討しましょう。スポットタイプの薬剤(フロントラインなど)は、背中に垂らすだけで数週間にわたりノミやダニの寄生を防ぎます。継続使用により、徐々にノミダニの数を減らすことができます。

もう一つ忘れてはならないのが、TNR活動との連携です。不妊手術を受けていない猫が増え続けると、管理対象外の猫が増加し、対策が行き届かなくなります。結果としてノミダニの感染拡大が止まらなくなってしまいます。TNRにより猫の数をコントロールすることで、環境管理の精度が上がり、効果的なノミダニ対策が可能になります。

ただし、地域によっては薬剤の使用や野良猫への接触に制限があることもあります。住民や自治体との連携を図りながら、同意のもとで活動を進めることがトラブル回避に繋がります。

このように、野良猫にノミダニがいない環境を作るには、猫そのもののケアと、猫が暮らす周囲の清掃・対策を継続して行うことがカギです。地域ぐるみで取り組めば、猫にも人にも快適な生活空間を実現することができます。

ノミ駆除の期間と継続のポイント

ノミの駆除は一度で終わるものではありません。完全な駆除を目指すためには、一定期間をかけて継続的に対策を行う必要があります。なぜなら、ノミは成虫だけでなく卵・幼虫・さなぎといったライフサイクルを持ち、見える部分だけを駆除しても、再び発生する可能性が高いためです。

一般的に、ノミの成虫は動物の体に寄生して吸血しますが、その卵は体から落ちてカーペットや地面、寝床などにばらまかれます。そこから幼虫、さなぎへと発育し、再び成虫となって動物に寄生します。このサイクルには2~4週間程度かかるため、一度駆除しても、環境中の卵や幼虫が成虫になれば再び感染します。

このため、ノミ駆除の基本は「最低1ヶ月、できれば2~3ヶ月の継続投与」です。具体的には、月に1回のペースで駆除薬(スポットタイプの製品が主流)を使用し、ライフサイクルを断ち切ることを目指します。例えばフロントラインなどの駆除薬は、1回の使用で約1ヶ月効果が持続します。したがって、これを1ヶ月ごとに数回繰り返すことで、再寄生のリスクを大きく下げることができます。

ただし、駆除の効果は猫の生活環境にも大きく左右されます。外に出る猫や野良猫の場合、定期的な駆除だけでは不十分なこともあります。そのため、ノミの再発を防ぐには、猫がよく過ごす場所(エサ場、寝床、草むらなど)の清掃や、薬剤を使った環境処理もあわせて行うのが理想的です。

注意点として、ノミ駆除を中断してしまうと、わずかに残っていた卵や幼虫が成長し、すぐに再発してしまいます。効果が見え始めたからといって油断せず、駆除薬のスケジュールは必ず守ることが大切です。

まとめると、ノミ駆除は1回きりでは不十分であり、最低でも1~3ヶ月の継続が必要です。薬の使用だけでなく、生活環境の清掃や猫の行動管理も組み合わせて行うことで、より確実な対策が可能になります。

地域猫に安全なノミダニ対策の注意点

地域猫にノミやダニの対策を行う場合、最も大切なのは「猫と人、そして周囲の環境に配慮した、安全で持続可能な方法を選ぶこと」です。一般家庭のペットと違い、地域猫は不特定多数が関与しており、薬の使用や管理方法にも慎重さが求められます。

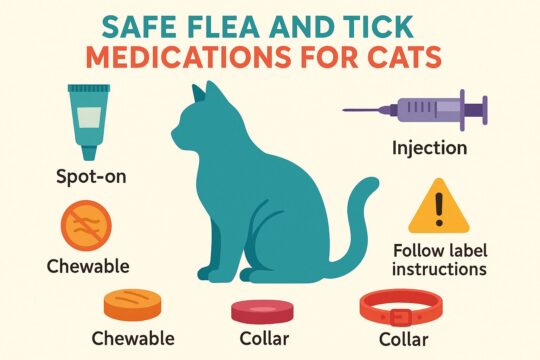

まず、薬剤選びにおいては必ず動物用医薬品として認可されたものを使用するようにしましょう。中でも、フロントラインのようなスポットタイプの外用薬は、簡単に使えるうえ、猫に触れることなく背中に垂らすだけで済むため、扱いが比較的容易です。効果は約1ヶ月持続し、ノミ・マダニの両方に対処できます。

一方で、市販の安価なノミ駆除グッズや、犬用の製品を誤って使うことは絶対に避けてください。犬と猫では使える成分が異なり、猫にとっては毒となるものもあります。実際に、ピレスロイド系の薬剤は猫にとって中毒の原因になることが知られています。安全性を第一に、猫用として明示された製品を使用しましょう。

次に考えるべきは、使用のタイミングと対象猫の健康状態です。やせ細っていたり、病気を抱えている猫に強い薬を使うと、かえって体に負担を与えてしまうことがあります。そのため、体調を見極め、可能であれば獣医師の判断を仰ぐのが理想です。特に妊娠中や授乳中の猫には使用できない薬もあるため、注意が必要です。

また、地域猫は特定の飼い主がいないため、薬を投与したかどうかの記録管理も重要です。個体識別をしっかり行い、誰にいつどんな薬を使ったのかを共有する仕組みを作ることが、安全かつ効率的な管理につながります。チームで活動している場合は、ノートやデジタル管理表などで履歴を残すとよいでしょう。

最後に、人間や他の動物への影響も考えましょう。薬剤を使った猫が他の猫にグルーミングされる、あるいは子どもが触れるといったケースもあるため、使用後しばらくは接触を避けるようにします。

まとめると、地域猫に対するノミダニ対策では、製品の選定・投与方法・記録管理・周囲への配慮の4点を徹底することが、安全な対策のカギとなります。猫を守るだけでなく、地域全体の理解と協力を得ながら進めていく姿勢が求められます。

ダニ対策を通じた地域猫活動の意義

ダニ対策は単なる「害虫駆除」ではなく、地域猫活動の根幹を支える重要な衛生管理の一部として、大きな意義を持っています。特に、猫と人間が共に安心して暮らせる地域社会を目指す上で、ダニの管理は避けて通れない課題です。

まず、ダニは猫の健康に直接悪影響を及ぼします。吸血による貧血、かゆみ、皮膚炎などを引き起こすだけでなく、重篤な感染症を媒介することもあります。たとえば、猫ヘモバルトネラ症や、まれに人にも感染する重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などが知られています。こうした疾患の発生を予防するためにも、地域猫へのダニ対策は必須です。

また、地域猫活動は「猫と地域の共生」を目的にしています。そのためには、猫が原因となる不衛生な状況や苦情の発生を最小限に抑える必要があります。ダニに寄生された猫が、民家の庭や公共スペースに出入りすることで、住民の生活環境に悪影響を及ぼすリスクも否定できません。衛生トラブルが起きれば、地域猫活動そのものへの理解や協力を得るのが難しくなるため、定期的なダニ対策が活動継続の鍵となるのです。

さらに、ダニ対策を丁寧に実施していることを地域に周知すれば、「単なる野良猫の放置」ではなく、「地域管理型の動物保護活動」であることが伝わりやすくなります。これにより、住民の安心感や信頼が高まり、活動の輪が広がる可能性もあります。

ただし、対策を実施する際には「人にとって安全な方法」であることが前提です。農薬成分を含む強力な薬剤を不用意に撒くと、逆に人間や他の動物に害が及ぶ可能性があるため、使用薬剤の選定や投与方法には十分な配慮が求められます。

このように、ダニ対策は猫の健康を守るだけでなく、地域との良好な関係づくりにも直結する活動の柱です。持続可能な地域猫活動を実現するためにも、衛生管理の一環としてのダニ対策を軽視すべきではありません。

地域猫のマダニ対策に効果的な方法

野良猫におけるノミダニ駆除の効果的なやり方

野良猫に対してノミ・ダニの駆除を行う場合、最も効果的な方法は月1回のスポット型駆除薬の使用を軸にした「定期的な投与」です。ただし、野良猫特有の捕まえにくさや管理の難しさもあるため、慎重かつ計画的に行う必要があります。

まず、使用する薬剤は猫専用の獣医師推奨製品を選ぶのが基本です。中でも代表的なのが「フロントライン」などのスポットオンタイプ。これらは猫の首の後ろに垂らすだけで、1ヶ月ほどノミ・ダニへの予防効果が持続します。薬を飲ませる必要がなく、比較的短時間で処置できるため、野良猫にとってもストレスが少ない点が利点です。

次に重要なのが、「個体管理」です。野良猫は多数いる場合が多く、誰にいつ駆除薬を使ったかを把握していないと、過剰投与や重複投与のリスクが生じます。この問題を防ぐためには、耳カットの有無や写真記録、識別用の名前付けなどで猫ごとの管理を行いましょう。チームで活動している場合は、駆除履歴をノートやデジタルで共有する仕組みを作ると効果的です。

また、投与のタイミングも重要です。気温が15度を超え始める春先から、ノミやダニの活動が活発化するため、3月?11月は特に重点的な対策が求められます。逆に冬は活動が落ち着くため、駆除の間隔を調整することも可能です。

駆除薬の使用だけでなく、猫がよく過ごす場所の清掃や環境整備も並行して行うことが望ましいです。たとえば、エサ場や寝床を清潔に保ち、ゴミの散乱を防ぐことで、虫の繁殖を抑えることができます。さらに、敷地の周辺には除草をして、ダニの潜みやすい環境を減らす努力も効果的です。

ただし、野良猫は警戒心が強いため、いきなり薬を投与しようとすると逃げられることもあります。そのため、まずは猫との信頼関係を築くことが第一歩です。普段から同じ人が給餌や見守りを行い、猫に慣れてもらってから徐々に対策を進めるとスムーズです。

まとめると、野良猫におけるノミ・ダニの駆除は、「正しい薬の選定」「定期的な投与」「個体管理」「清潔な環境の維持」という4つの柱をバランス良く行うことがポイントです。これらを丁寧に実施することで、猫と地域の両方にとって快適な環境を実現することができるでしょう。

フロントラインの効果と使い方

フロントラインは、ノミやマダニなどの外部寄生虫を駆除・予防する目的で使われる動物用医薬品で、特に猫や犬に対して効果的な薬として世界中で広く利用されています。地域猫や外で生活する猫にとって、フロントラインは寄生虫対策の強い味方です。

結論から言えば、フロントラインは「駆除」と「予防」の両方の効果を併せ持つ点で非常に優れています。猫の皮膚に滴下することで有効成分が体表に広がり、ノミは24時間以内、マダニは48時間以内に駆除されます。さらに、約1ヶ月間にわたり新たな寄生を防止する効果も続きます。

その理由は、有効成分「フィプロニル」にあります。この成分は神経毒として機能し、ノミやダニの中枢神経をマヒさせて駆除します。一方で、哺乳類に対しては非常に低毒性で、安全性が高い点も特長です。これにより、人間の生活圏に近い地域猫への使用にも適しています。

使い方は簡単です。猫の首筋の被毛をかき分け、直接皮膚に薬剤を1回分垂らすだけ。1回の使用で約1ヶ月効果が持続するため、毎月1回のペースで投与すると安定した予防が可能です。ただし、猫が体をなめてしまわないよう、舐めにくい首の後ろに垂らすのがポイントです。

注意点として、シャンプーや雨のタイミングに留意する必要があります。投与後2日間はシャンプーを避け、できれば雨にも当たらないようにしてください。フロントラインは皮脂に広がるタイプの薬剤なので、洗い流されると効果が薄れる恐れがあります。

また、使用前には猫の体調を確認しましょう。体調が悪い時、特に発熱や皮膚疾患がある時は使用を控えるか、獣医師に相談するのが安心です。妊娠中・授乳中の猫に対しても、使用可否を確認してから使うようにしてください。

このように、フロントラインは手軽で高い効果を発揮するノミ・ダニ対策の基本薬です。正しい方法で継続的に使用すれば、猫の健康を守り、周囲への虫害拡大も防ぐことができます。

フロントラインは「ペットくすり」で購入しよう

フロントラインを手に入れるなら、信頼できる通販サイト「ペットくすり」からの購入がおすすめです。動物用医薬品の中でも、価格と信頼性のバランスが取れている点が「ペットくすり」が支持される理由です。

まず結論として、「ペットくすり」は正規品を扱っており、日本国内では入手しにくい動物用医薬品もリーズナブルな価格で購入できるのが大きな利点です。特にフロントラインのように毎月使い続ける薬の場合、価格差が積み重なるため、継続的なコストを抑えられるのは重要なポイントです。

その理由として、「ペットくすり」は海外正規ルートを通じて商品を取り寄せ、国内での販売価格よりも安価に提供しています。並行輸入品であることから、日本の動物病院と同じ製品でありながら、30%以上安く購入できることも珍しくありません。

購入方法は簡単で、会員登録後に商品をカートに入れて決済するだけ。支払い方法もクレジットカード・銀行振込・コンビニ決済など豊富に用意されており、誰でも安心して注文できます。また、配送も追跡可能な国際便で届くため、万が一トラブルがあっても状況確認が可能です。

ただし、いくつかの注意点もあります。まず、海外からの発送になるため、到着までに7日~14日程度の時間がかかる場合があります。急いで使用したい場合には向いていないため、余裕を持って注文することが必要です。また、正規品であることを謳っているとはいえ、心配な方は獣医師と相談しながら使用を判断するのが良いでしょう。

さらに、「ペットくすり」ではフロントライン以外にも、様々な予防薬やサプリメントをまとめて購入することができます。定期的なケアが必要な地域猫や保護猫のケアをしている方にとっては、まとめ買いによるコスト削減も可能です。

このように、「ペットくすり」は価格、品揃え、利便性に優れており、地域猫活動のコスト管理にも貢献できる頼もしい通販サイトです。フロントラインのような定番薬を確実に、かつ安く手に入れたいと考えている方にとって、検討する価値は十分にあります。

ダニ対策に使える薬と選び方

ダニ対策にはいくつかの薬が市販されていますが、目的や猫の体質に合ったものを選ぶことが、効果的かつ安全な対策の第一歩です。特に地域猫や野良猫に使用する場合は、簡単に使えて副作用が少ないものが望ましいとされています。

まず結論からお伝えすると、フロントラインプラスやブロードラインのようなスポットタイプ(滴下式)の薬が最も使いやすく、効果も高いとされています。これらは皮膚に垂らすだけで、ダニやノミの駆除と予防の両方に対応できます。

その理由は、成分が皮脂腺に蓄積され、猫の全身に自然に広がる設計になっているからです。これにより、薬を飲ませる必要もなく、噛まれるリスクも最小限で済みます。また、多くの製品はマダニだけでなくノミや寄生虫にも対応しているため、一度の投薬で複数のリスクに対処できる点もメリットです。

例えば、「フロントラインプラス」は、フィプロニルと(S)-メトプレンという成分を配合しており、成虫のダニだけでなく卵や幼虫の発育も阻止します。これにより再発を防ぎやすく、定期的な使用で長期的な管理が可能になります。一方で、「ブロードライン」はノミ・ダニに加えて内部寄生虫(回虫・鉤虫など)にも対応しており、保護活動に力を入れている方に適しています。

薬を選ぶ際には、以下の点に注意が必要です:

猫用か犬用かを必ず確認する(犬用を猫に使用すると中毒を起こす恐れがあります)

月齢・体重制限を守る(特に子猫や高齢猫は慎重に)

過去に薬剤アレルギーがないか確認する

継続使用のしやすさ(定期的な投与が必要なため、負担にならないタイプを選ぶ)

また、錠剤タイプやスプレー式もありますが、猫が嫌がる可能性が高いため、できるだけストレスの少ない方法を選びましょう。

このように、ダニ対策薬は成分や使用方法に違いがあり、目的に応じた正しい選び方が重要です。安全性と効果をしっかり比較しながら、自分の猫や活動スタイルに合った製品を選びましょう。

ノミダニ対策の実践例

ノミやダニの被害を防ぐためには、日常的な予防と早期発見・対応の習慣化が非常に重要です。ここでは、実際に多くの地域猫活動やボランティア団体が行っている具体的なノミダニ対策の事例をご紹介します。

まず基本となるのが、「定期的なスポット薬の投与」です。フロントラインなどの滴下型の薬を、月に一度のペースで投与するという方法は、効果と持続性のバランスがよく、多くの現場で採用されています。特に捕獲やTNR(捕獲・不妊去勢・元の場所へ戻す)を行う際に一緒に薬を投与することで、その後の再発を防ぎやすくなります。

次に行われているのが、「給餌場所の衛生管理」です。ノミやダニは猫の体だけでなく、周辺環境にも潜んでいるため、えさ場の清掃やトイレの設置が重要です。例えば、毎回の給餌後には食べ残しや容器を必ず片づけ、地面に餌を直接置かないようにするだけでも、虫の繁殖を大幅に抑えられます。

また、「耳カットされた猫(さくらねこ)への個体管理」も欠かせません。個体ごとの健康状態を定期的に観察し、異変があった場合はすぐに捕獲してケアを行う体制を整えておくと、ノミダニ以外の病気への早期対応にもつながります。

実践例として、ある地域では次のようなルールが設定されています。

餌やりは1日1回、決まった時間・場所で行う

食後は清掃を徹底し、地面や壁を定期的に消毒

月1回の薬剤投与日を設定し、地域全体で一斉に実施

トイレも2日に1度は掃除し、EM菌や砂を使って清潔を維持

情報共有用のグループを作り、猫の健康や環境の変化を報告し合う

こうした対策を実施することで、猫自身の健康維持はもちろん、住民とのトラブル回避や地域環境の保全にもつながります。

このように考えると、ノミダニ対策は単なる動物管理ではなく、地域との共生を実現するための基盤作りともいえるでしょう。無理のない範囲で実践を続けることで、少しずつ地域の理解と協力も得られるはずです。

ノミダニ対策を地域で共有するには

ノミやダニの対策は、個人の努力だけでは限界があります。特に地域猫のように複数の人が関わる活動では、対策方法を地域全体で共有し、協力体制を整えることが成功のカギになります。

その理由は、猫が自由に動き回る以上、1匹だけ駆除しても再び別の猫から寄生されてしまうからです。つまり、「点」ではなく「面」での対策が必要なのです。特定のエリア内で一斉にノミダニ駆除を行うことで、再感染のリスクを抑えることができます。

具体的な共有方法として、まずは「地域猫活動グループ」や「自治会内の動物愛護担当」など、すでに猫の世話をしている人たちと連絡を取り合うことから始めましょう。例えばLINEグループや掲示板、回覧板などを活用すれば、活動の内容やスケジュール、必要な物資などを簡単に共有できます。

また、ノミダニ駆除のタイミングを決めておくことも重要です。月に1回「対策デー」を設けることで、誰がどの猫に薬を使ったのか記録しやすくなります。この情報は記録表やGoogleスプレッドシートなどで管理するのがおすすめです。

一方で、地域住民の中には猫に対して否定的な意見を持つ方もいます。だからこそ、共有する際には「地域環境の衛生を保つため」という視点を強調することが大切です。ノミやダニは猫だけでなく人間にも被害を与えるため、住民全体にとっての課題であると伝えれば、理解が得やすくなります。

例えば、「ノミ駆除をすることでゴミ置き場の荒らしや悪臭も減ります」といった説明を添えると効果的です。また、地域猫に耳カット(TNR済み)の目印があることも併せて周知しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。

最後に重要なのは、活動を継続するための資金と人材の確保です。助成金や寄付を募ったり、フリーマーケットで費用をまかなうなど、地域内で協力し合う仕組みを整えることで、長期的に安定した活動が可能になります。

このように、ノミダニ対策を地域で共有することは、猫の健康を守るだけでなく、住民との共存を実現するための重要なステップです。共通のルールと情報の見える化が、活動をスムーズに進める土台となるのです。

地域猫に潜むマダニのリスクと正しい対策法について総括

合わせて読みたい!

-

-

地域猫の暑さ対策を獣医師が丁寧にわかりやすくアドバイス!

夏の厳しい暑さは、地域猫にとって大きな脅威です。私たち人間がクーラーの効いた室内で過ごす一方、地域猫は直射日光の下や熱を持ったアスファルトの上で命の危険にさらされています。特に気温が30度を超える日に ...

続きを見る

-

-

捕獲器なしで野良猫を保護する方法と注意点とは【獣医師執筆】

野良猫を保護したいと思っても、捕獲器が手元にない状況では「どうすればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。実際、「野良猫 保護 捕獲器なし」という方法を探す方は増えており、失敗しない ...

続きを見る